首页能源头条推荐资讯详情

储能锂离子电池系统热失控诱发电弧研究进展

发布者:

来源:

标签:

DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0552

本文亮点:1.全面综述了储能电池系统中电池热失控特性与不同类型电弧诱发之间的联系。 2.通过分析电弧发生机理,从绝缘失效、喷发介质、电弧击穿电池、电弧模型等方面总结了电池热失控与电弧发生之间的关系。

摘 要 在全球能源转型加速推进的背景下,大规模储能电站的安全运行面临严峻挑战,其中由热失控诱发的电弧故障因其高温、高能量特性,成为了加剧火灾爆炸风险的核心致灾因素。本文回顾了近年来对储能系统电弧形成机理以及电弧对电池热失控影响的相关研究,全面综述了储能电池系统中电池热失控特性与各类电弧故障之间的联系,系统总结了储能系统中电弧形成的多路径耦合机理:当电气安全间距小于电弧临界击穿距离时,高温或机械破坏引发的绝缘失效可导致气体介质放电;热失控喷发的高温气体、颗粒物、电解液可显著降低绝缘强度,改变局部介质环境;电连接点松动或化学腐蚀引发的结构劣化会导致绝缘破损并演化为持续电弧。但目前电弧诱发机制研究仍存在局限性:发生方式以喷发物为介质触发为主,触发位置发生在电池安全阀和极柱上,对电弧发生机理和以电解液为介质触发等研究不足。在电池电弧仿真领域,基于磁流体动力学的电弧多物理场模型虽能表征电弧稳定燃烧后的温度场、磁场与流场的耦合特征,但仍难以准确模拟热失控过程中电弧动态触发行为,因此,急需发展融合“热-电-力-化学”多场耦合的智能仿真模型,为储能系统电弧灾害防控提供理论支撑与技术思路。本文旨在加深对储能电池系统电弧发生特征理解,并为提高系统电气安全提供思路,促进储能系统的高安全性发展。

关键词 储能系统;锂离子电池;热失控;电弧;诱发机制

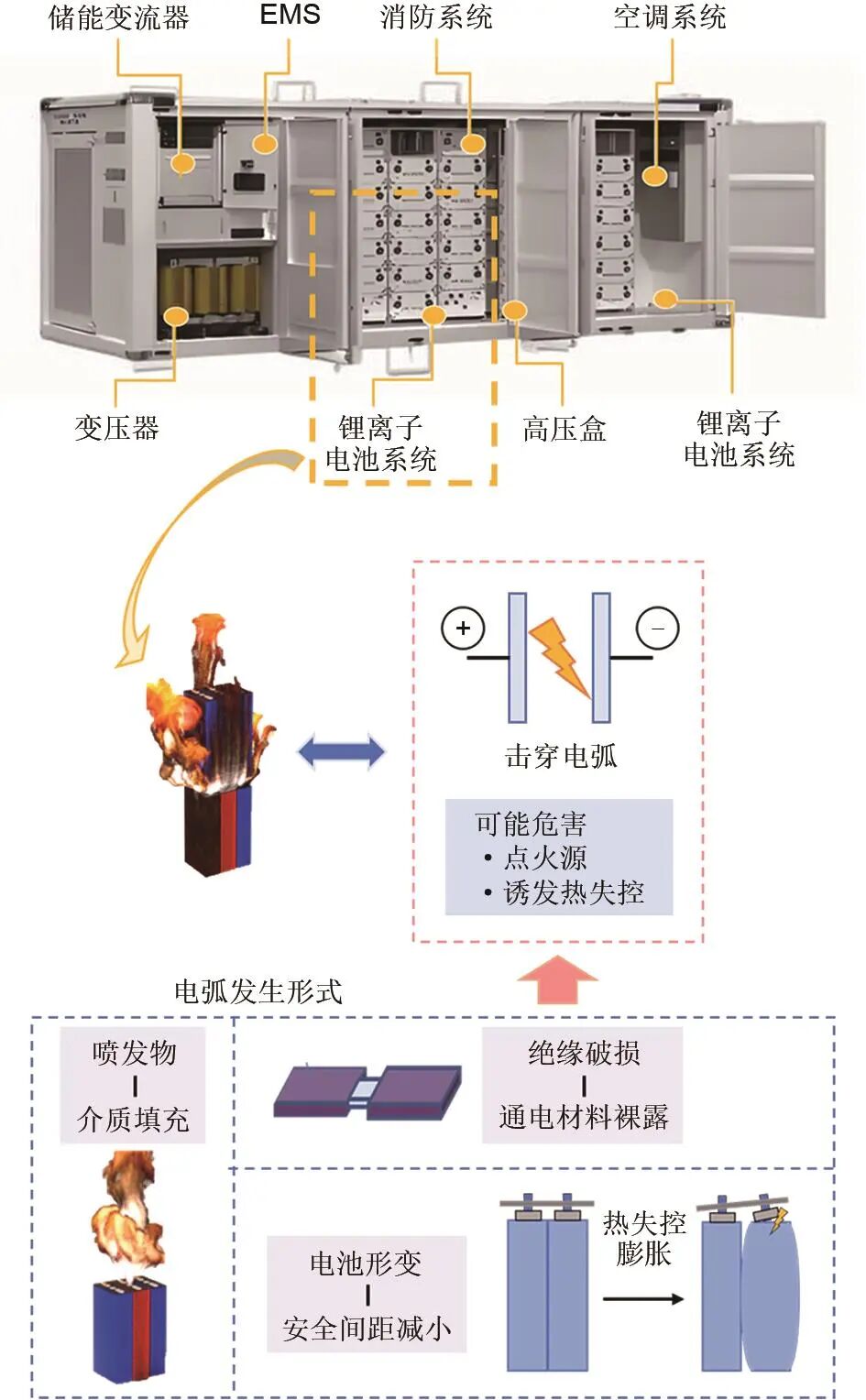

在全球能源需求持续激增和气候变化日益严峻的背景下,世界各国都在推动储能电力系统的发展,以适应大规模和高比例的可再生能源应用。储能技术在缓解可再生能源波动、削峰填谷、调节频率和电压以及改善电能质量方面具有显著优势。储能电站主要包括电池系统、电池管理系统(EMS)、电力系统、冷却与温控系统、安全与保护系统等。然而,电池受到热、电、机械等滥用条件作用,存在自身缺陷或在老化破损等原因时,极易发生热失控(TR),导致锂离子电池(LIBs)温度呈现不可控上升,常伴随着H2、CO、CH4等气体释放。当这些混合气体在有限空间中遇到引火源或达到自燃温度时极易发生火灾爆炸事故。近年来,各国频发的储能电池热失控事故,不仅严重影响锂离子电池在电化学储能电站中的大规模应用,也会对人民生命财产造成巨大威胁。在韩国光伏储能多起火灾(2019)、澳大利亚储能系统爆燃(2021)、美国亚利桑那州储能电站事故(2022)等的调查中发现,由电池热失控、高压冲击、冷却液泄漏等原因导致的电弧故障,电弧温度高达6000 K,远超储能系统常用材料(钢、铝、铜等)熔点,因其高温、高能量等特点极大增加了储能电池热失控事故的危害程度。因此,深入研究储能电站中的电弧故障,明确电弧致灾机理及路径,可为后续储能电站中有针对性的安全防护设计提供参考,进而降低储能电站大规模事故发生的概率。

1 电弧发生类型

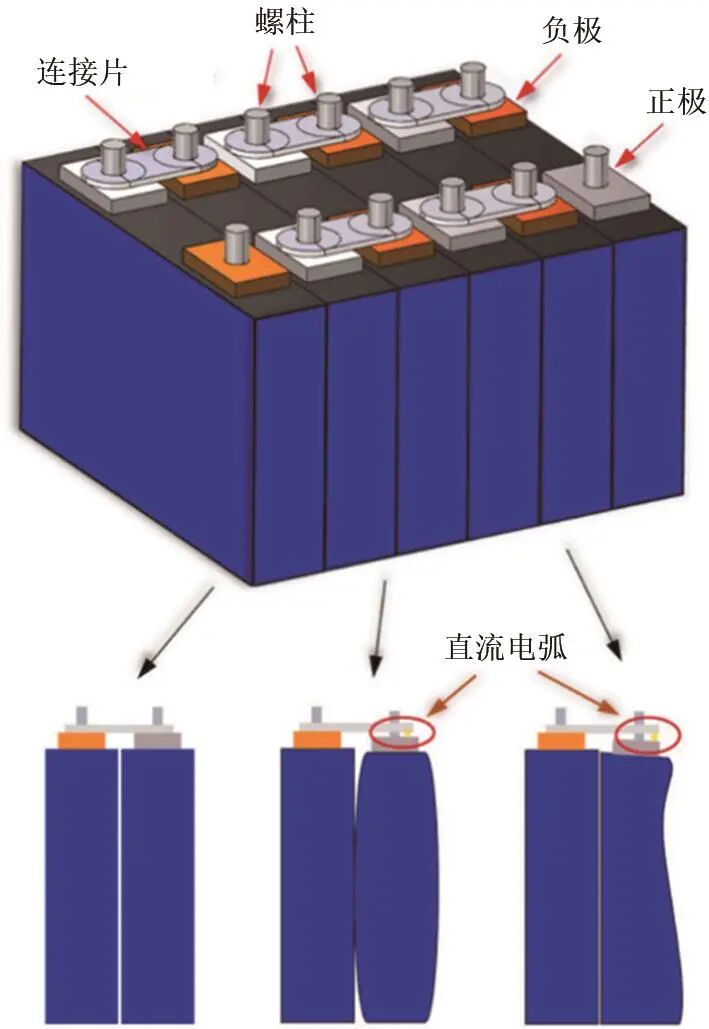

储能系统的电弧形成是典型的多因素耦合过程,其核心机制可归纳为3类物理路径(图1)。

(1)绝缘失效诱导型

电池形变、机械振动或装配应力导致结构位移(如电芯膨胀、汇流排形变),使原本绝缘的部件出现金属材料裸露。当裸露导体与相邻部件之间的安全间距减小至临界击穿距离时(如空气中为1 mm/kV),电场强度超过介质强度,会引发气体击穿并形成导电通道。

(2)热失控产物致变型

电池热失控过程中喷发的高温气体与颗粒物改变了局部介质环境:可燃性电解液蒸气

碳酸乙烯酯(EC)/碳酸二乙酯(DEC)

降低绝缘强度(可降至空气的20%~50%);金属微粒形成气-固混合介质,诱发非均匀场强畸变;颗粒沉积在绝缘表面形成导电通道。

(3)结构劣化累积型

长期运行中,电连接点松动或化学腐蚀导致绝缘破损,最终在高压回路(如直流母线、高压触点)产生局部放电,逐步演化为持续电弧。

不同路径引发的电弧放电进一步加快热蔓延甚至会燃烧,形成“热失控-绝缘失效/电场改变/导电通道-电弧-热蔓延/燃烧”的灾难级联效应。

2 电弧诱发机理研究

2.1绝缘材料失效诱发电弧

在储能系统安全风险链中,绝缘材料失效是引发电弧故障的核心原因之一。随着电池能量密度的持续提升和电压平台的升级,绝缘材料面临更严苛的电-热-机械应力耦合挑战。储能系统绝缘材料需要同时满足电绝缘性、热稳定性和机械可靠性要求。电池热失控后残骸的高温、喷发的颗粒和气体均破坏材料的绝缘性。电池系统全生命周期的老化也会影响绝缘特性。当绝缘材料失效后,电池之间、电池与系统内其他附件之间若存在高压回路,则会诱发电弧,从而造成更严重的灾害。

黄怀宇等研究了高压条件下软包电池铝塑膜外壳绝缘失效引发的热失控,明确了铝塑膜在电压大于400 V下的击穿特性及热失控演化路径。牛腾腾等研究了高压电池储能系统电场分布及结构胶缺陷导致绝缘失效问题,提出了需要对高压电池簇结构设计进行绝缘加固。Chen等结合锂离子电池的失效特征,阐明了壳体绝缘失效引发的过电压通过枝晶生长诱发热失控的过程。

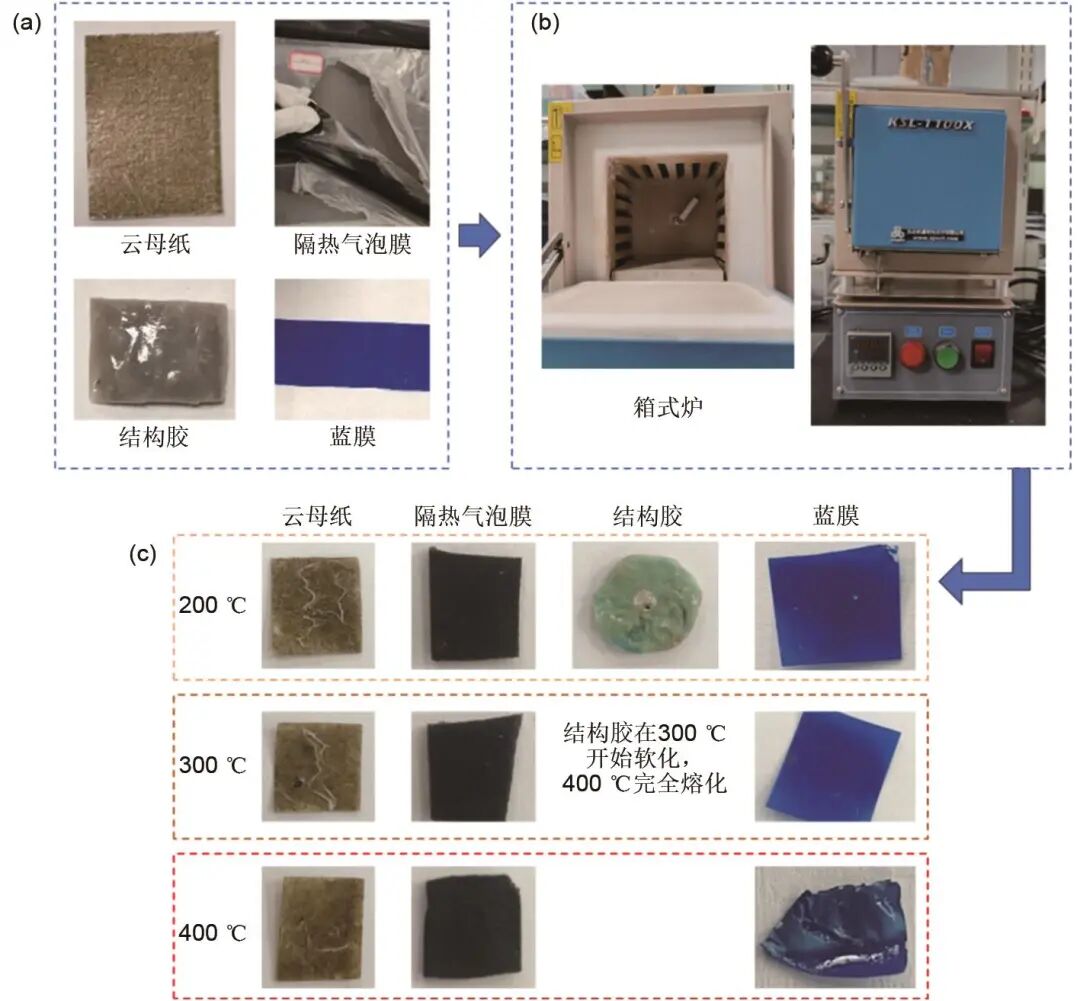

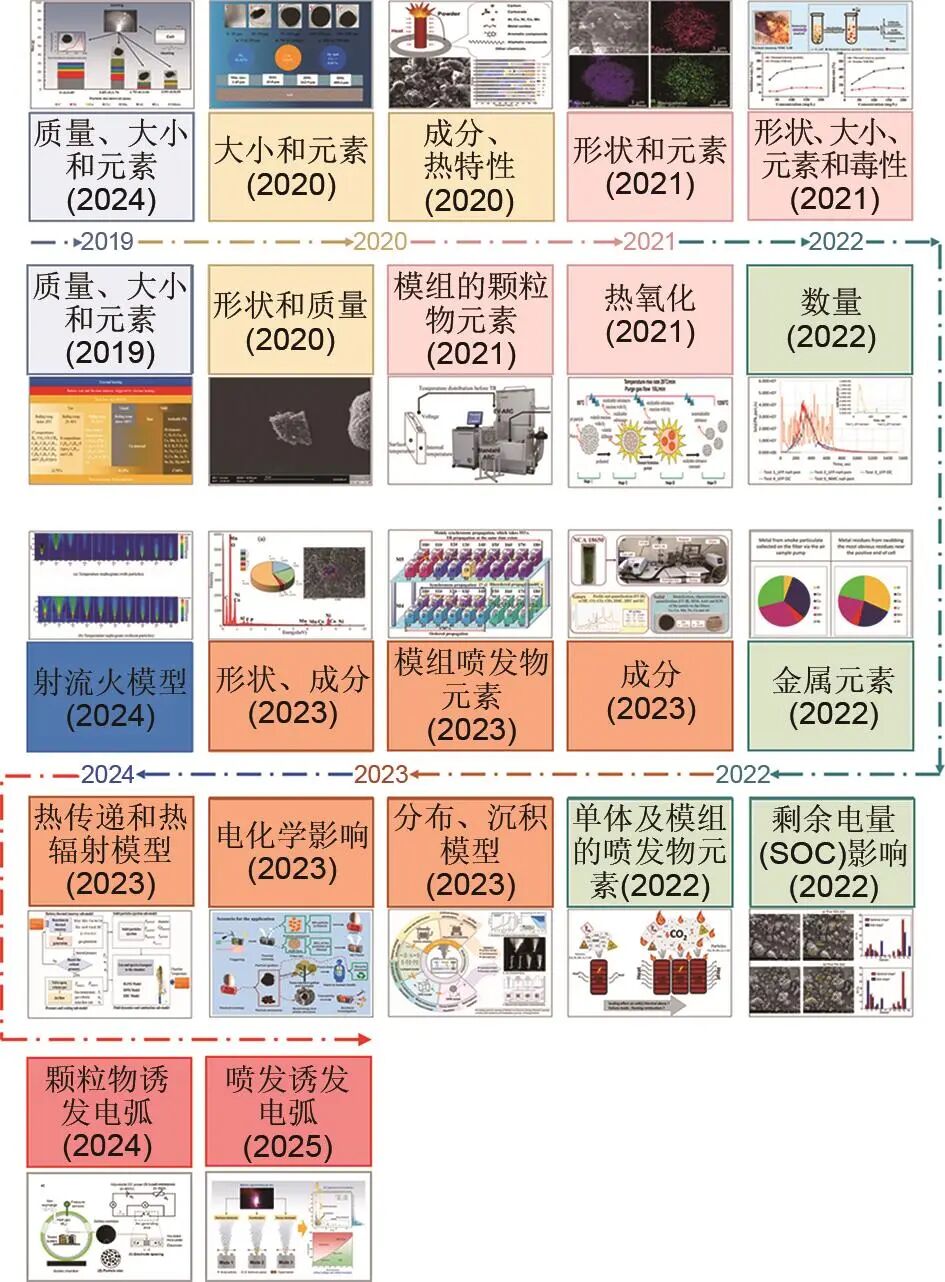

本文作者课题组选用电池系统内常见的绝缘材料,包括云母纸、隔热气泡膜、结构胶以及电池蓝膜,对其开展高温测试并测量电阻变化,如图2所示。将绝缘材料置于箱式炉内,以10 ℃/min的升温速率升至400 ℃加热1 min后,开始自然降温。在此过程中,云母纸在400 ℃内形状变化差异不大,隔热气泡膜和电池蓝膜在300 ℃内形状变化微小,但在400 ℃时出现明显的收缩形变。而储能系统中使用范围较广、用量较大的结构胶在200 ℃时开始发生热解,在300 ℃时已经软化失去原有形状,在400 ℃时完全熔化。使用Keithley高阻表测量不同温度下绝缘材料的电阻值,见表1。各绝缘材料受高温作用后,电阻值增长,但因高温发生收缩或缺损,从而使得带电位置失去绝缘保护,加剧短路拉弧的风险。

表1 绝缘材料在不同温度下的电阻值

2.2颗粒诱发电弧

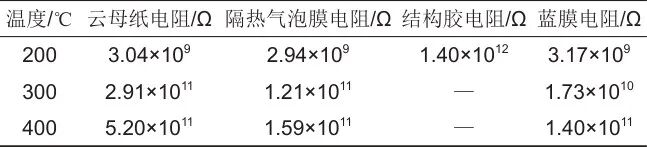

电池热失控喷发出大量高温可燃烟气和固体颗粒物。颗粒物随烟气流动,当颗粒物沉积在系统内的高压部件之间时,会诱发电弧。现有研究对不同体系、不同封装形式、不同容量电池在不同触发方式下发生热失控喷发的颗粒物进行了详细研究,主要包括颗粒物的喷发质量、粒径分布、元素组成、化学成分类型和形态等,如图3所示。2019年,Zhang等开展了对锂离子电池在热失控过程中喷发颗粒的研究,重点研究了喷发颗粒物的尺寸分布和元素组成。Essl等使用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线谱(EDS)分析研究了热滥用软包锂离子电池的形态和化学成分类型。Wang等采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TG)和差热分析来研究热滥用棱柱形锂离子电池喷发颗粒的热氧化特性。Wang等提出了一种电池排气过程的多尺度模型,并可视化了粒子的喷射、扩散和沉积过程。Wang等明确了具有不同阴极材料的热滥用LIBs释放的颗粒的尺寸分布、元素组成、形态和晶体结构。

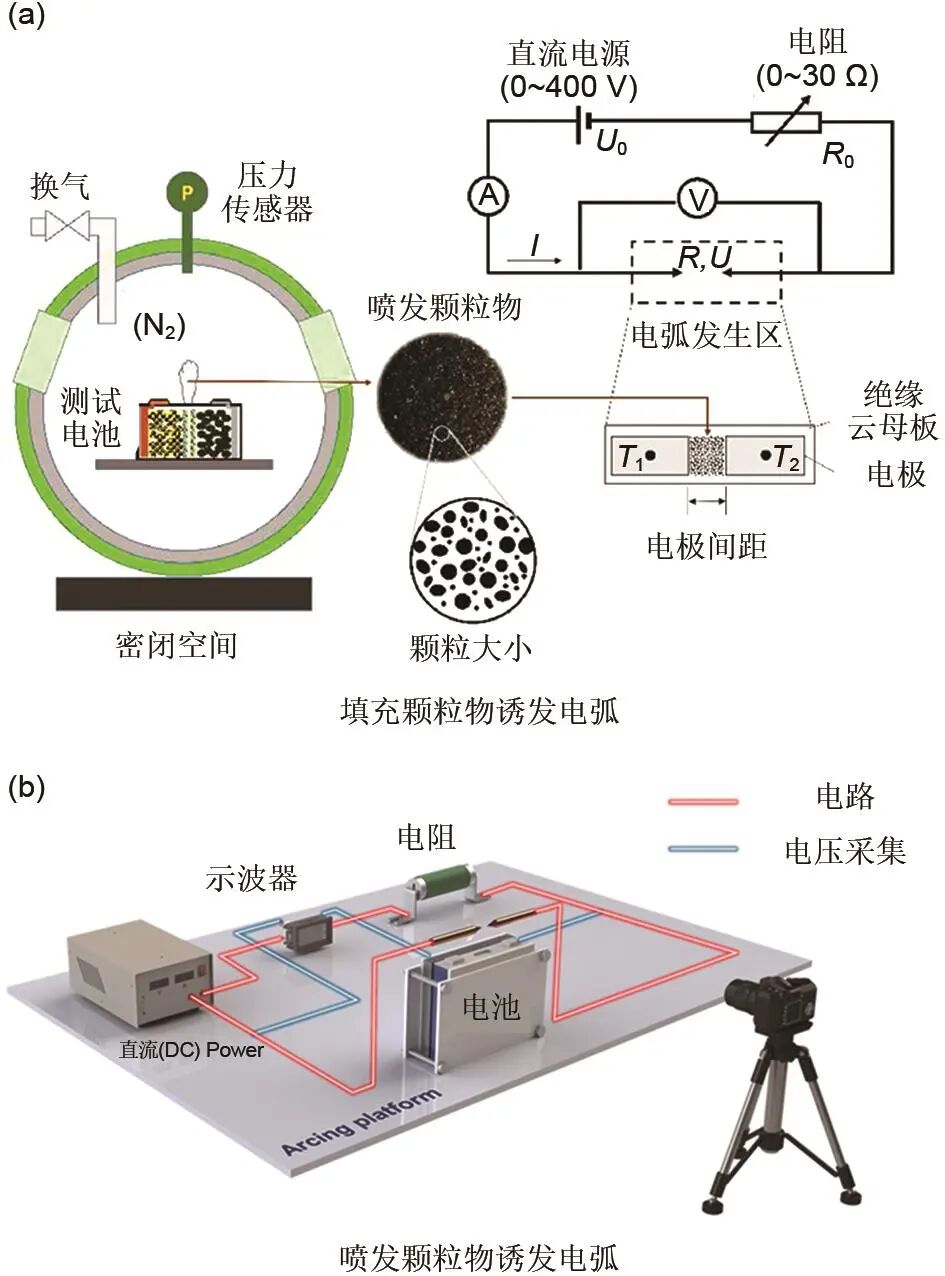

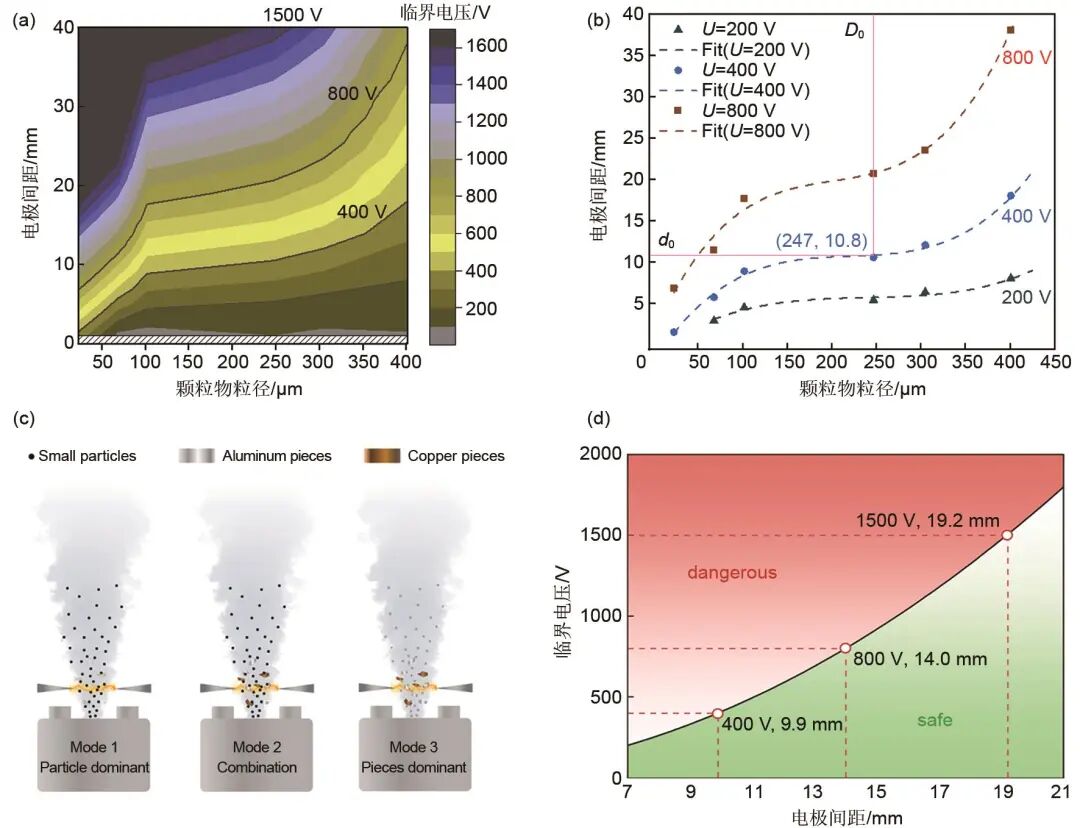

2024年,Li等设计了电池热失控喷发颗粒物诱发电弧的实验装置,该装置包括直流电源(电压U0)、由相距一定距离的电极片组成的电弧产生区域(区域电压U,电阻R)、负载电阻R0、电流表,高速数据采集器等,颗粒填充在电极间隙中模拟电池喷发后颗粒沉积引发电弧的情况,如图4(a)所示。图中I为回路电流,T1和T2是布置在电极片上的热电偶,采集电弧发生后电极上的温度变化。在密闭环境中收集热失控喷发颗粒后,利用搭建的可调节电极间距、负载电阻的测试系统,分别研究了颗粒尺寸、电极间隙、回路电阻与电弧临界电压的关系。对于Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2锂离子电池,其颗粒诱发电弧的临界击穿电压最低为(99±5) V(电极间距为1 mm),在4 mm电极间距下为(155±5) V(仅为空气击穿电压的1.2%)。揭示了热失控喷发过程中局部电晕放电、颗粒诱发电弧和过渡态电弧3种电弧模式。

2025年,Zhang等搭建电弧发生实验平台,通过在电池安全阀口上方设置留有一定距离的通电电极,结合高频电信号采集与喷射物成分分析,研究热失控喷射过程中实时发生电弧。实验中粒径>2 mm的碎片(占喷发物总质量的5.78%)引发电弧的概率,比颗粒物为介质时高出300%,主要原因是碎片的电阻值比颗粒(Li等的研究)低两个数量级的电阻。本文通过电阻实测,首次证明金属碎片是持续电弧的主要诱因。同时,建立安全边界方程Uc≥4.08L2(Uc为电弧发生区的电压,L为电极间隙的距离),推导出400 V/800 V/1500 V系统的最小安全间距,为电池包防电弧设计提供了新思路。

在填充颗粒物诱发电弧的研究中,石墨占比约70%的颗粒物能显著降低空气绝缘强度,使其击穿电压降至纯空气环境的0.9%~2.3%。电极间距在1~8 mm内时,电弧击穿电压与间距二次正相关,当间距>8 mm时颗粒物无法在400 V内诱发电弧。同时,实验验证了电弧击穿电压与粒径负相关,大颗粒(尺寸>100 μm)更易诱发电弧,而负载电阻R对击穿电压的影响不大。基于以上数据,Li等提出了临界击穿电压图谱,结合电极间距与颗粒尺寸预测击穿电压边界,如图5(a)、(b)所示。图中U为回路电压,d0为电极间距,D0为样品颗粒粒径,CBV为电弧发生瞬间前的电压和击穿所需最小电压的平均值,Fit为CBV的拟合曲线。在喷发颗粒物诱发电弧的研究中发现,喷发颗粒物中的金属碎片(尺寸>2 mm)虽然仅占总质量的5.78%,但因其电阻极低(Cu:1.11~3.99 mΩ)且易卡在电极间,显著降低了电弧击穿电压。同时,首次系统阐明了热失控喷发颗粒物诱发电弧多种模式的机制。结合电信号高频采集与颗粒物物性测试(电阻率、成分等),定量分析了电弧模式与颗粒物特性的关系,提出了基于临界电场强度的安全设计模型,为电池系统防电弧设计提供了理论依据,如图5(c)、(d)所示。

2.3电解液诱发电弧

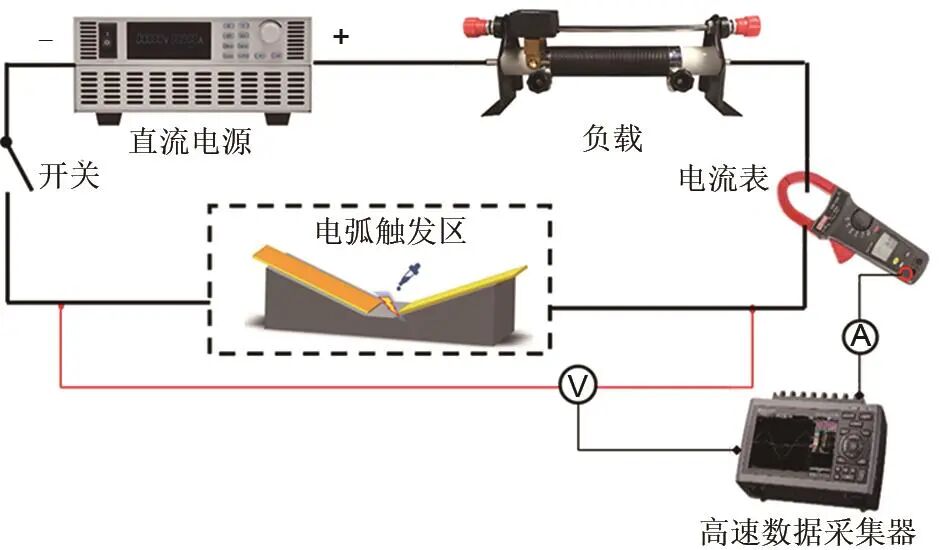

储能电站中多使用磷酸铁锂电池,其热失控喷发物包含大量的电解液以及电解液与颗粒的混合物。因此,电解液诱发的电弧机理对储能电站的安全性至关重要。本文作者课题组针对储能电站中电解液诱发电弧的问题,模拟了电站中电芯和电芯之间外壳遭受电解液喷发的侵蚀,同时经受高压的情况。以铝和铝为电极组合,电解液为介质,设计了电解液诱发电弧的实验。

电弧发生区域采用的是一种绝缘耐高温塑料载具,如图6所示。将电解液滴入槽中,然后将两个极片伸进电解液中并且可以随意调整间距,由于电弧发生位置最高温度可达上千摄氏度,为避免温度传感器在电弧发生时被烧毁,将其布置在距离电弧发生点约5 mm处。其中,注液量是根据塑料载具可以盛放的体积来确定的,保证每组间隙的注液量一致。

首先,对所使用的电解液进行电导率的测试。通过对电解液电导率的测试以此来判断电解液的导电程度。如表2所示,电解液的电导率大约为13.45 mS/cm,铜、铝在室温下的电导率分别为5.8×108 mS/cm、3.5×108 mS/cm,由此可知,电解液在高压下无法直接导通形成短路回路。

表2 电解液电导率测试值

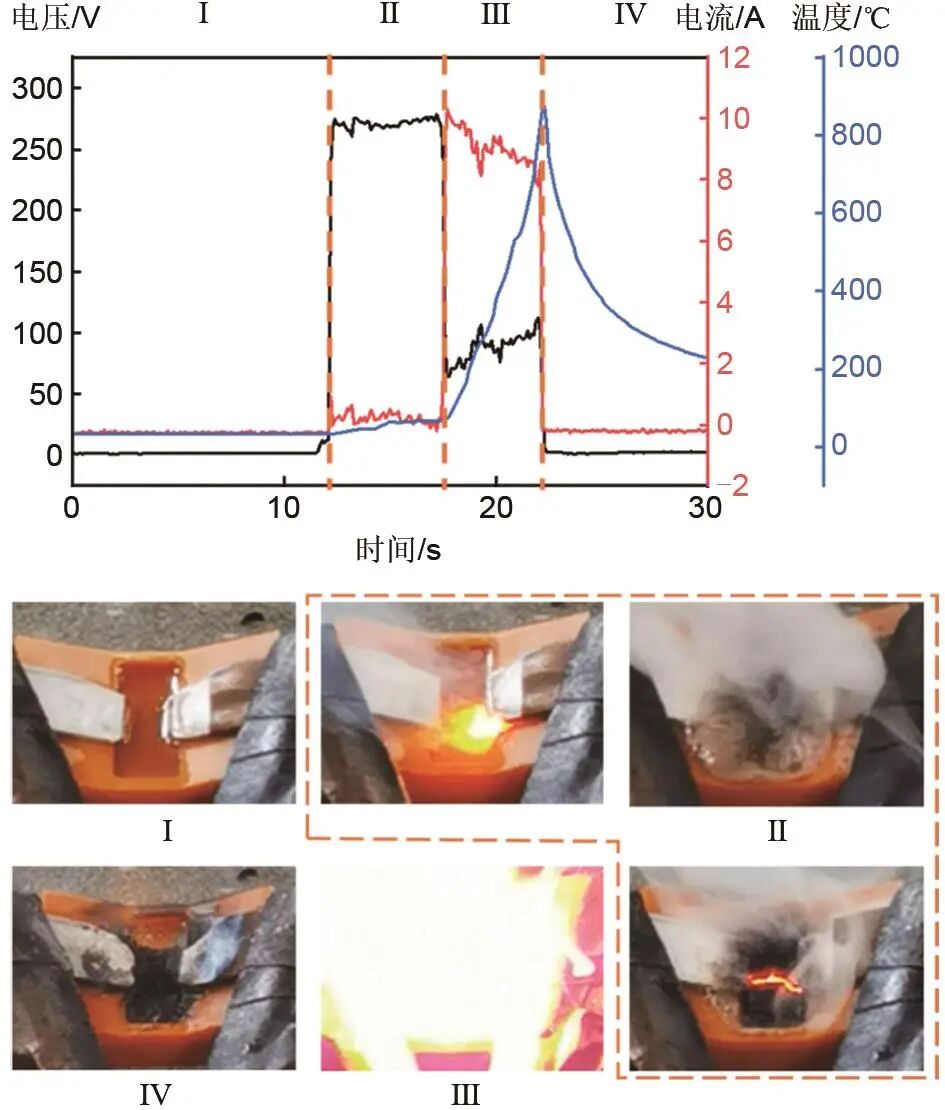

在实验准备就绪后开始进行电解液诱发电弧的实验,如图7所示。该实验电路由一个0~1000 V的直流电源控制,直流电源在第12 s的时候开启并施加235 V的电压,可以看到在电源打开的一瞬间电极和电解液之间出现了1 s的电光,但是该现象并未将两极片导通发生拉弧,这也是由前面所分析的电解液不导电所致的,可能只是电源打开的一瞬间,电压瞬间增加、温度也瞬间增大。随后,18~28 s之间电解液由于高压电产生的高温迅速蒸发并伴随着白烟,蒸发后电解液变成黑色的糊状物,与此同时28~30 s之间黑色糊状物的表面出现弧状闪光,伴随着2 s的弧状闪光逐渐变亮,在第30 s的时候突然发生拉弧并伴随剧烈的弧光,此刻镜头无法记录电弧的形状,观测到耀眼的弧光,测温点的温度在30~39 s之间迅速增加到890 ℃左右,此刻根据测温点的温度和弧光的颜色可以推测电弧发生位置的温度在6000 ℃左右。电弧结束后依然有微弱的火焰存在并持续了1 s,而后经过观察发现铝电极的表面出现非常严重的烧蚀痕迹,并且铝电极的部分结构已经发生了熔融。

经实验发现电解液诱发电弧会伴随着高温和火焰,目前大多数磷酸铁锂电池趋向于大容量且会在电池包中放置更多的电芯,因此磷酸铁锂电池一旦热失控则会出现大量的液态喷发物并覆盖在裸露的电极之间,如果此时电池发生短路则会瞬间引发拉弧导致高温燃烧。随之而来的是,热失控喷发的可燃气体被点燃甚至会引发爆炸。因此,后续对电解液诱发电弧的研究应尽快展开,以解决目前面临的电池安全问题。

3 诱发电弧危害

在储能系统和电动车辆中,为满足系统的功率输出要求,电池系统将多个电池单元和模组进行串并联。因此,系统内部串并联结构的稳定性对系统安全性至关重要。在电池系统的循环过程中,由于电池老化、膨胀或机械应力等因素,连接电池的焊点可能会松动或断裂。这将导致电池之间的连接点处形成电弧,如图8所示。因此,电弧放电加上高温影响可能会导致电池端子和连接器出现严重的电化学腐蚀问题。这不仅显著缩短电池寿命,更严重威胁系统运行安全,甚至可能触发热失控连锁反应导致火灾。

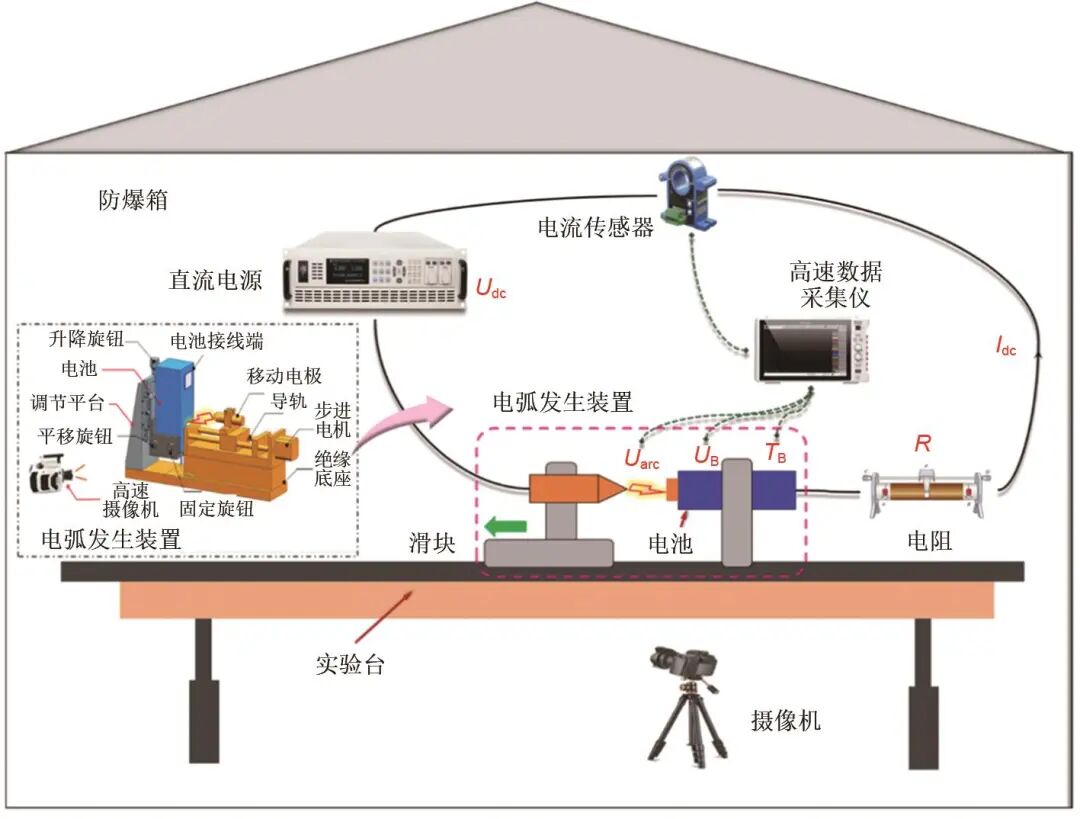

为了研究电弧的危害,构建一个模拟电池系统电弧事件的实验平台,如图9所示。实验平台主要包括主电路和测量设备。其中,主电路由直流电源、电弧触发装置、电池、电子负载组成。电池系统由直流电源代替,以模拟不同的输出电压,表示为Udc,Idc为回路电流,Uarc为电弧电压,UB为电池电压,TB为电池温度。电弧发生装置的一端通过绝缘夹固定到电池,而另一端将电极尖端固定到可移动滑块。使用控制器调节步进电机速度,进而控制电极的移动以及电极与电池之间的距离。当满足电弧产生条件时,电极和电池之间的气隙将被突破,导致电弧发生。

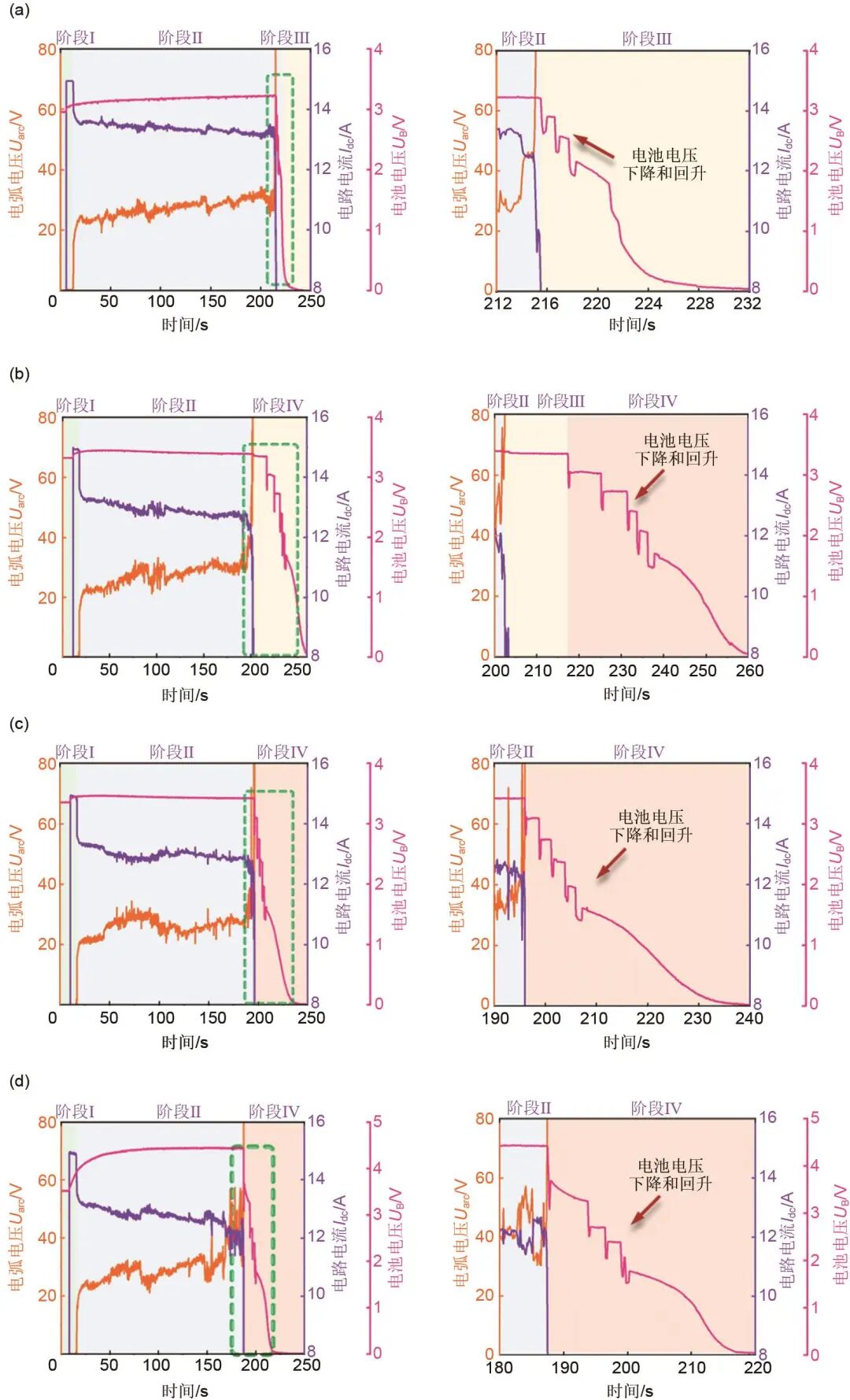

首先,研究了不同SOC情况下电弧对电池的影响。图10展示了4种不同SOC水平下电池电弧演变的系列过程,可分为4个阶段:阶段Ⅰ弧前启动,阶段II电弧演变,阶段III电弧熄灭和阶段IV电池热失控。

阶段II早期,电弧表现为明亮的蓝白色光。此外,电弧点燃顶盖上的绝缘材料并产生火焰,如图10所示。对于图10(a)、(b),在电弧的持续作用下,铜电极的消耗增加了弧长,需要更大的输入功率来维持燃烧。在图10(b)的阶段IV中,在电弧熄灭后10.1 s,大量白色烟雾开始从负极端子附近泄漏。磷酸铁锂电池产生的白色烟雾主要由大量可燃气体和电解质蒸气组成。这是由电弧持续高温发生的不可逆反应造成的。负极端子附近的绝缘密封材料因为电弧被严重烧毁,负极端子与顶盖之间形成孔洞,使得电池内部的白色烟雾泄漏。在图10(c)、(d)中,电弧熄灭之前,在负极端子附近发生火焰喷射现象。通常,在LiFePO4电池的TR过程中,若没有火花等引火源其不容易发生燃烧,与阶段IV相似,如图10(b)所示。然而,图10(c)、(d)阶段IV中的火焰喷射现象发生在电弧熄灭之前,电弧点燃可燃烟气。因此,电弧加剧了LiFePO4电池的损坏。由于电池的严重内部故障,电路中断,在30%、60%和100%SOC的实验中电弧引发了严重的灾难。因此,实验发现电池SOC越高,电弧引起电池故障所需的时间越短,电池灾难的程度(火焰蔓延、质量损失和膨胀尺寸)越严重。

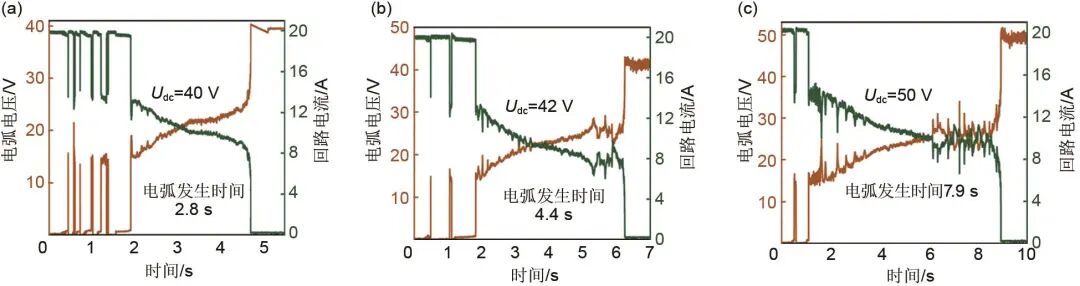

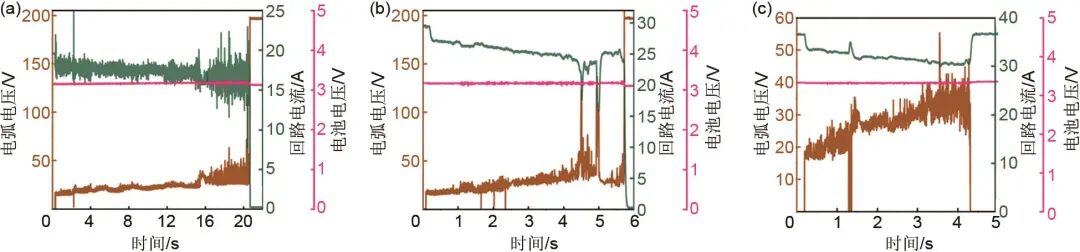

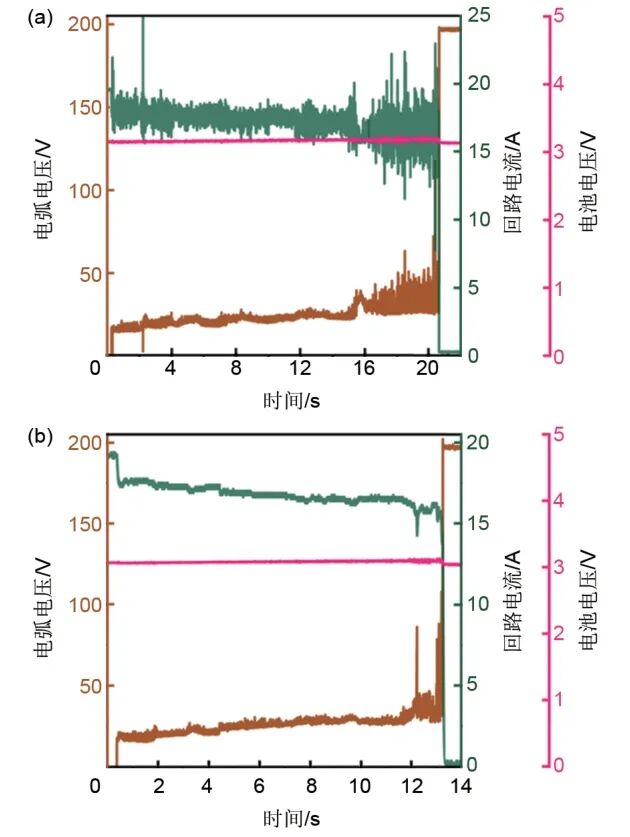

回路电压的大小不同也会对电弧的产生有影响。图11为20 A工作条件下充电回路电流为20 A,电源电压在40 V、42 V、50 V时的电弧电压、回路电流的波形。当电流为20 A、分离间隙为0.5 mm时,电压为40 V时电弧发生时间为2.8 s,42 V为4.4 s,50 V为7.1 s。因此,实验发现当电压越大时电弧发生时间越长。

回路电流的大小不同也会影响电弧的发生。图12显示了电源电压Udc为200 V和回路电流Idc为20 A、30 A和40 A时电弧电压、回路电流和电池电压的波形。当电压为200 V、分离间隙为0.5 mm时,电流为20 A时,电弧发生时间为20.3 s,30 A为5.7 s,40 A为4.4 s。从图12可以看出,当回路电流在相同的电源电压下从20 A增加到40 A时,最小电弧电压Uarc,min基本保持不变,但总的电弧发生时间大大缩短。如图12所示,电弧稳定燃烧时电压大小基本相同,40 A时的回路电流是20 A时的2倍。因此,高功率的电弧会消耗更多的材料来维持燃烧,这使得整体电弧演变更加激烈,会出现电流变大时电弧发生时间变短的情况。

不同间隙的大小也会对电弧的产生有影响。图13展示了当Udc=200 V和Idc≈20 A时,不同间隔距离下的电弧电压、回路电流、电池电压的波形。从图13中可以看出,当间距L=0.5 mm时,电弧发生时间为20.6 s,增大间距L为1 mm时变为13.2 s,电弧发生时间明显缩短,主要原因是距离的增加导致电弧长度增加,这需要更多的输入能量来维持燃烧。因此,实验发现分离间隙越大电弧发生时间越短。

图13 在20 A的回路电流下,不同分离间隙的电弧、电压波形 (a) 0.5 mm;(b) 1 mm

经过实验发现SOC、电压、电流、电极间距对电弧的剧烈程度以及电弧发生时间都有很大的影响,这些变量直接影响到电弧是否会发生以及发生的快慢。当SOC越大时电弧发生时间越短,电弧所引发电池的热失控越剧烈,当电压越大时电弧发生时间越长,当电流越大时电弧发生时间越短,当分离间隙越大时电弧发生时间越短。这些规律可以为后续的研究提供一些参考。

4 电弧诱发建模

目前,针对电池热失控后高压系统电弧击穿行为的全耦合模型仍属空白。电弧仿真一般是用非线性微分方程等数学方法进行,通过假设和简化为模型提供输入值和边界条件,利用数值计算的方法求解电弧模型,从而得到电场、磁场、温度场、流体场等多种物理场参数。电弧仿真的核心在于准确描述等离子体的电-热-流体多物理场耦合行为。根据建模原理与适用尺度,现有模型可分为3类:黑箱/经验模型、磁流体动力学(MHD)模型、微观粒子模型。传统电弧研究中的一维电弧模型普遍采用以Cassie和Mayr为代表的黑箱模型,二者计算公式简便,但均存在局限性,只能描述电弧外部特性,忽略了电弧在发展过程中内部的复杂变化过程,一般只对电弧的定性研究使用。后续也有一些学者基于这两个模型提出了改进的电弧模型,但是电弧具有非常复杂的物理过程,这些数学模型都有局限性,一般用于定性分析。

随着计算机技术的发展,同时人们对电弧等离子体的认识逐渐加深,在对电弧仿真研究中对电弧动态模型的考虑越来越全面。Ragaller等在二维电弧模型的基础上,结合流注理论对电弧弧后介质的恢复特性进行了研究。Niemeyer提出了一种基于物理机理的电弧模型,该模型将电弧通道分为电流区、气流区以及壁区,对不同区域内的物理机理和能量传输过程分别进行考虑,其优点在于可以考虑电弧通道内多种物理效应的相互作用,能够更加准确地描述电弧的形态和特性。Beilis等在建立的电弧模型中假设电弧等离子体处于非局部热力学平衡状态(离子与电子二者为不同的温度),将离子温度与电子温度设为常数,该模型克服了MHD模型的不足,不仅加入了电磁与流体力学方程,而且考虑了它们之间的相互影响,将电磁与流体力学方程联合求解计算,但是这个模型也有不足,其认为电弧宏观上为电中性的,忽略了能量平衡方程,将电弧等离子体中的电子与离子当成理想状态气体。

对于三维电弧模型,Merck等在质量守恒、动量守恒、能量守恒的基础上,考虑了电弧发生过程中的气体游离与复合的情况建立了新的电弧模型,并运用MHD方程组对限流器的电弧停滞过程进行了计算。Enami等通过计算流体动力学仿真研究了模制壳体断路器中的电弧行为,考虑了金属蒸气(Cu、Ag/W、Fe)与分解气体(CO2、H2)的影响,并采用网格变形与重划分技术模拟了电极的运动。基于局部热平衡(LTE)假设,通过温度、压力及气体成分计算了电弧等离子体的热力学性质。

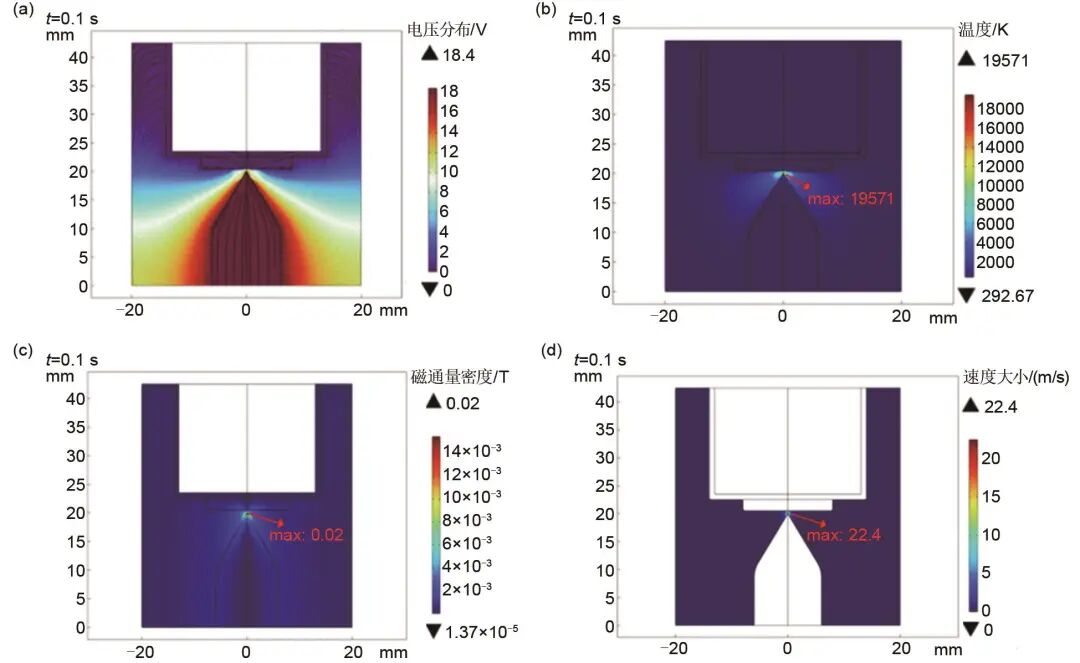

在电池系统电弧仿真研究中,Xu等和Dong等针对串联电弧故障导致的锂离子电池系统电气安全问题,基于磁流体动力学方程建立了串联电弧故障下方形电池有限元仿真模型,分析了不同电极间距下的电弧电压,研究了电场分布、磁场分布、电弧温度和电弧周围的流速,以确定电弧故障时电场强度、磁通量密度、电弧温度和流速的最大值和位置,分析了电弧的电热耦合特性,进一步获得了电弧多物理场的分布。

当前储能电池系统热失控电弧模型研究仍处于起步阶段。传统模型的特定假设导致与实际工况存在偏差。鉴于电池系统电气连接点众多,且热失控引发的高温、喷发物、安全距离动态变化等复杂因素,构建“热-电-力-化学”多场耦合的致灾机理模型面临重大挑战。

5 结语与展望

本文系统解析了电弧诱发机制,从绝缘失效、喷发介质、电弧-电池相互作用及建模仿真等维度,综述了储能电池系统热失控电弧致灾研究进展:

(1)高温环境下绝缘材料(如结构胶)在≥300 ℃时软化失效,可能会导致电气安全间距低于临界击穿距离时直接引发电弧。

(2)电池喷发颗粒物可以使击穿电压降至纯空气环境的0.9%~2.3%。现有研究揭示尺寸>100 μm的颗粒和金属碎片更易引发电弧。电解液泄漏后,受高压作用,会触发爆燃链式反应,提高热失控扩散风险。

(3)电池系统内部电连接器众多,由于电池老化、膨胀等因素,电池连接点处会发生电弧,甚至会诱发电池热失控,提高灾害发生概率。

储能电池系统热失控电弧诱发及仿真模型研究多基于特定的条件和假设,与实际电池系统内电弧的发生存在差异。后续研究应贴合实际事故发生情景,从实验复现到建模仿真探究储能系统中电弧发生机理、明确电池热失控-电弧致灾的发展规律,从而加强储能系统安全防护、降低灾难性事故发生的概率。

第一作者:徐成善(1993—),男,博士,助理研究员,研究方向为动力及储能电池系统失效机理、建模和安全设计

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:1205粉丝:9

相关推荐

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

浙江兴旺宝明通网络有限公司

- 加载失败

- 加载失败

河北塞航新能源科技有限公司

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能

- 加载失败

浙江兴旺宝明通网络有限公司

- 加载失败

东莞市志飞能源科技有限公司

- 加载失败