首页能源头条推荐资讯详情

国外零碳园区建设案例分析及启示

发布者:

来源:

标签:

(中能传媒能源安全新战略研究院)

在应对气候变化和实现“双碳”目标的大背景下,零碳园区建设通过规划、设计、技术、管理等方式,使园区内生产生活中产生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具备进一步达到“净零”条件,为全面建设“零碳社会”积累经验、探索路径。本文选取了国外零碳园区建设的典型案例,总结其中可推广的典型经验,以期为我国零碳园区建设及规模化发展提供参考。

一、全球零碳园区建设尚无统一标准

当前,零碳园区建设正处于积极探索的阶段,从全球范围看,仍无统一的标准和固定的范式。预计全球净零国际标准ISO Net Zero Standard将在今年11月的COP30联合国气候大会上正式公布。这一标准将为净零园区提供统一的核算框架,自2026年起,全球园区将参照ISO标准进行建设。欧盟计划在2026年推出《净零工业园区框架》,该框架将整合并参照ISO和SBTi标准的内容。在我国,由中国标准化研究院、清华大学、远景科技集团等多家单位联合制定的《零碳产业园区建设导则》目前正在紧张研制中,预计将于今年审查报批后正式公布。这一标准详细涵盖了零碳产业园区的分类、建设总则、系统构建以及具体实施等方面,旨在为园区的零碳建设提供全面的指导。

在碳排放核算方面,零碳园区一般参照由世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会发布的温室气体核算体系(GHG Protocol)提出的三个核算范围,即零碳园区一般指范围1与范围2内产生的温室气体排放量,而更严格的核算边界可拓展至范围3。

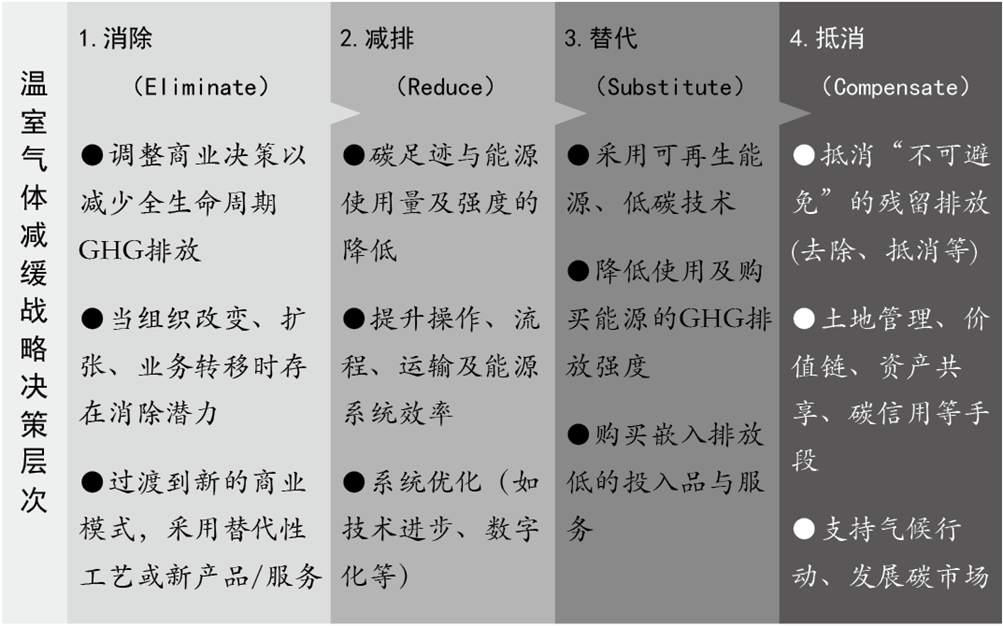

在制定零碳路线图(Decarbonization Roadmap)方面,国际环境管理与评价协会(IEMA)提出的排放减缓/减少的层次分析结构,可指导产业、园区以及利益相关者制定脱碳战略。这为决策者提供了一种结构化的分析与评估方法,可综合考虑脱碳目的、预算、风险与场地限制等因素。

表 IEMA提出的温室气体减缓战略决策层次

二、国际零碳园区建设典型案例

作为绿色低碳转型的具体实践,欧美对零碳园区建设的探索起步较早。德国的柏林欧瑞府零碳科技园、Hochst循环经济园、福克斯塔尔市零碳社区项目,英国亨伯(Humber)零碳工业集群、伦敦贝丁顿零碳社区,丹麦卡伦堡工业园区、零碳港城项目,芬兰Otaniemi创新园区,美国谷歌湾景园区,加拿大魁北克省蒙特利尔市打造的“40NetZero”工业园等都是知名的案例,本文选取以下更具代表性的案例具体剖析。

(一)欧洲

1.德国柏林欧瑞府零碳科技园:全路径零碳园区建设典范

德国柏林欧瑞府零碳科技园是欧洲首个零碳智慧园区,由德国欧瑞府公司 (EUREF AG)开发,施耐德电气提供能源管理解决方案。通过能源转型实现了从百年前的煤气厂向零碳园区的转变。

在能源利用方面,园区充分利用太阳能、风能等可再生能源,并借助智能电网系统实现电能的优化分配。并外购清洁电力和热力,通过外购农业沼气实现每年发电量2兆瓦时,可满足1300户家庭用电需求,发电余热则用于园区供暖。同时,园区加强储能基础设施建设,回收退役电池组成电池存储设备,形成高达1.9兆瓦时的电池储能系统。

园区推广绿色低碳建筑建设并打造零碳交通体系。园区内所有新建建筑均为绿色节能建筑,并获得绿色建筑LEED白金认证。园区还建设了1座德国最大的新能源电动车充电站,通过在充电站顶棚安装光伏板,为园区170余个电动车充电桩提供能源,园区交通运输工具采用电动汽车、共享单车,实现零碳交通。

在管理方面,园区采用智能化能源管理系统,利用小型热电联供能源中心完成园区内供暖、制冷和供电,建设能源消耗管理平台,实现能源管理过程可视化。

此外,园区还创新利用藻类生物反应器,提升生态系统碳汇能力。建筑外壁悬挂大片的藻类生物反应器,通过光合作用,每年可生产藻类200千克、吸收400千克二氧化碳,助力园区于2014年就实现了德国2050年气候目标——温室气体排放量比1990年减少80%至95%,且所有电力来自可再生能源。

2.英国亨伯零碳工业集群:氢能+碳补集与封存(CCS)前沿技术探索

英国的亨伯(Humber)零碳工业集群,由SSE电力公司等工业巨头共同发起,致力于发展氢能与碳捕集及封存技术。园区重点发展氢能、风能,建设全球最大的海上风力开发项目HornSeaOne。

Humber地区计划建设0.6吉瓦的蓝氢生产项目,即利用天然气生产氢气。蓝氢生产过程中每年可产生300多万吨二氧化碳,这些二氧化碳将通过CCUS设施捕获并输送至北海的封存设施进行永久封存。

2020年,英国在4个工业集群中部署CCUS项目,并在2025年左右投入运营,另外2个集群将于2030年上线。在集群的建设过程中,英国为CCUS提供高达200亿英镑的长期资助计划,以帮助实现政府的气候承诺。英国东海岸集群包括亨伯(Humber)和蒂赛德(Teesside)两个工业中心,主要产业为化工制造、钢铁、能源等产业,均为能源密集型产业、高碳排放产业。东海岸产业集群打造的CCUS基础设施,通过管道或者运输船将二氧化碳运输至北海南部的海底进行封存,建成后每年可捕集并封存近2000万吨二氧化碳。该计划将实现运输和安全封存英国所有工业集群二氧化碳排放量的近50%,同时创造更多新型技术岗位,包括工业碳捕集、低碳氢气生产、负排放电力和碳捕集电力等,可为英国的减排发挥重要作用。

3.丹麦卡伦堡工业园区:“工业共生体系”典范

丹麦卡伦堡工业园区是通过建立“工业共生体系”实现净零排放的典型,园区构建了“发电—热电联产—农业”等三十余条生态产业链,形成独一无二的生态工业系统,成为以园区循环化为特色的零碳园区标杆。园区内的企业之间形成了紧密的循环经济产业链,通过废弃物交换和能源共享等方式,实现了资源的高效利用和排放的大幅减少。

园区的主体企业以电厂、炼油厂、制药厂和石膏板生产厂、微生物公司为核心,企业间互相利用对方生产过程中产生的废弃物或副产品,作为自己生产中的原料,不仅减少了废弃物产生量和处理的费用,还产生了很好的经济效益,形成经济发展和环境保护的良性循环。发电站为卡伦堡约5000个家庭提供热能,大量减少了烟尘排放;发电站为炼油厂和制药厂提供工艺蒸汽、热电联产,比单独生产提高燃料利用率30%。发电站的脱硫设备每年生产20万吨石膏,石膏被卖给石膏板厂,同时卡伦堡市政回收站回收石膏也卖给石膏板厂,减少了石膏板厂的天然石膏用量,也减少了卡伦堡固体填埋量。发电站每年产生3万吨粉煤灰,被水泥厂回收利用。制药厂用原材料土豆粉、玉米淀粉发酵生产所产生的废渣、废水、经杀菌消毒后被约600户农民用作肥料。制药厂胰岛素生产过程的残余物酵母被用来喂猪,每年有80万头猪使用这种产品喂养。炼油厂多余的可燃气体通过管道输送到石膏板厂和发电站,供其生产使用。污泥是市政水处理厂的主要残余物,这些污泥被微生物公司用作生物恢复过程的养料。废品处理公司收集所有共生体企业的废物,并利用垃圾沼气发电,每年还提供5万~6万吨可燃烧废物。

园区还注重废弃物的回收利用,通过生物降解、焚烧发电等方式,将废弃物转化为资源,实现了资源的最大化利用。这种“工业共生体系”为其他园区提供了宝贵的经验借鉴。

(二)北美

1.美国谷歌湾景园区:可再生能源创新利用的自然、办公、社区综合体

美国谷歌湾景园区是谷歌首个自主设计建造的办公园区,该园区由BIG建筑事务所与Heatherwick Studio联合设计,占地约17万平方米,包含两栋办公楼、千人活动中心及240个员工临时住宅单元。

园区创新利用太阳能、地热等可再生能源。“龙鳞”屋顶是美国谷歌湾景园区标志性特征,“龙鳞”太阳能檐篷高效收集光线、地面热量,冷却能量得以储存和提取,可以产生7000千瓦时的电能量,能够供应该建筑40%的年度能源需求。其中,13000平方米的建筑屋顶被2100片高性能玻璃覆盖。这样大范围使用太阳能电池板的屋顶,堪为世界首例。此外,园区的地热调温系统是整个北美已知的最大规模的地热项目,能够有效调节办公区域内的温度,一年四季维持稳定、舒适的办公温度和湿度,在不使用化石燃料的情况下对园区进行加热和冷却,可大幅减少约50%的碳排放与90%的冷却用水。这个地热调温系统在冬季使用泵从地下吸收热量,在夏季将热量送入地下。

自然是园区设计遵循的理念之一,和低碳建筑设计理念相通。园区屋顶采用机械控制,被称作可以呼吸的波浪屋顶。建筑结构上的创新使得天棚屋顶不再被过多的立柱和支撑墙分割,取而代之的是一个开放广阔的空间,屋顶本身是一个轻量但刚性的悬链线结构,结构中的张力通过柱子的间隔被调整,形成波浪状的天窗。这一设计最大限度地保留了自然空气的流通,不同层级的镂空窗由机械控制,可以确保楼内在任何时候每个区域员工都可以享受到自然光与自然风。大楼还在通风系统上实现了百分之百室外风使用,而过去一般的办公楼对于室外风的使用比率一般只有20%~30%。

园区还建设了再生水系统,能够精准收集、妥善处理并循环再利用所有雨水和废水,园区内所有非饮用水需求,皆借助就地产生的再生水得以满足。

2.加拿大魁北克省“40NetZero”工业园:大规模清洁能源集成+绿色基建

加拿大魁北克省蒙特利尔市打造的“40NetZero”工业园,由Loracon Construction Inc.主导,将原有化工用地转化为绿能工业示范区,开发周期7~10年,实现土地资源的循环利用。该项目占地700万平方英尺,是目前北美规模最大的净零碳排工业园。

园区全面采用100%清洁能源供应,建设大规模太阳能车棚,配合高效节能照明系统,使运营能效提升36%。园区全部建筑选用低碳可再生材料,采用抗鸟撞玻璃与雨水管理系统,建筑寿命超过30年,满足企业长期绿色租赁需求。

尽管前期建筑成本高出传统园区12%~18%,但凭借运营阶段的能源节约效益,该园区已吸引加拿大医药物流巨头McKesson签约租赁40万平方英尺空间,验证了市场对高端绿色产业空间的需求。

三、零碳园区建设经验总结

通过对国外零碳园区案例的梳理和分析,可以从能源、建筑、交通、产业、管理系统等不同维度总结其成功的经验。

(一)能源:清洁可再生能源和CCUS等负碳技术的应用

零碳园区建设离不开能源的绿色低碳转型。一方面,应加大清洁的可再生能源的利用,光伏、风电、氢能等清洁能源技术在零碳园区得到了大量应用。此外,还需储能和智能电网等技术的辅助运行。如美国谷歌湾景园区著名的“龙鳞”屋顶。另一方面,可通过CCUS等负碳技术降低园区碳排放。如英国的零碳园区建设重点采用了CCUS等负碳技术。2021年11月,英国政府发布了其净零战略(Net Zero Strategy),战略明确提出在2025年左右部署2个工业集群CCUS,2030年前完成4个工业集群CCUS的部署,目标是到2030年实现每年可捕集碳排放2000万~3000万吨,占整个英国工业碳排放的50%。

(二)建筑:低碳建筑设计及运行

根据国际能源署(IEA)数据,建筑行业贡献了全球38%的能源相关碳排放,清华大学建筑节能中心研究表明,建筑碳排放主要集中于运行阶段(约占全生命周期70%),其次是建材生产阶段(20%),其余环节占比均不足5%:运输建造3%、维护修缮5%、拆除处理2%。国外很多零碳园区都非常注重低碳零碳建筑的建设。加拿大魁北克省蒙特利尔市打造的“40NetZero”工业园全部建筑选用低碳可再生材料,美国部分园区建筑使用的新型隔热材料能使建筑能耗相较于传统建筑降低40%左右,减少了冬季供暖和夏季制冷的能源消耗,德国柏林欧瑞府零碳科技园园区内所有新建建筑均为绿色节能建筑。超低能耗的被动式建筑通过以被动式的节能技术措施,尽量减少主动式能源消耗,达到对外部能源的依赖降到极低的目的。

(三)交通:电动、氢能等低碳交通应用

交通是园区的“血管系统”,低碳零碳交通是零碳园区建设的重要一环。在全球工业园区的碳排放中,交通物流占比普遍达20%~35%。低碳交通可以重构园区空间效率,更加注重公共交通,从“车本位”转至“人本位”,还可以驱动能源与交通协同,达到降碳的目标。如德国柏林欧瑞府零碳科技园利用太阳能建设了德国最大的新能源电动车充电站,为园区170余个电动车充电桩提供能源,园区交通运输工具采用电动汽车、共享单车,实现零碳交通。英国亨伯港口是英国首个应用氢能燃料电池卡车以减少温室气体排放的港口。英国政府于2025年6月宣布,将投资5亿英镑用于推动氢能基础设施的建设。这笔巨额资金将专门用于构建英国首个区域性氢能运输与储存网络,实现氢能生产商与发电站、钢铁、化工等工业终端用户之间的直接联通。

(四)产业:提高能源利用效率发展循环经济

促进园区内不同产业间协同发展,打造循环经济是零碳园区产业发展的重要方向。一方面可延长产业链,强化产业链上下游的融合发展,另一方面亦可促进原料及产品相关的不同产业深度协同。藉此实现更大的经济效益、更少的资源消耗、更低的环境污染。将零碳园区产业打造成产业集群和协同互补的系统性整体。如丹麦卡伦堡工业园区打造的“工业共生体系”,再如芬兰Otaniemi创新园区循环工厂将废弃物转化为原料,3D打印技术按需生产消灭库存浪费;碳捕集装置将排放的二氧化碳转化为建材原料,通过工业共生网络,实现70%的资源循环利用,园区整体碳足迹较传统园区降低85%。

(五)管理:智能化的管理系统

随着数字化、智能化技术的不断发展和应用,零碳园区将构建智能化的管理系统。智能化的管理系统能够实时监测和分析园区的能源使用情况,实现能源的高效利用和碳排放的精准控制。通过优化能源配置和调度,降低园区的运营成本,提高能源利用效率,同时减少碳排放量。此外,随着波动性较大的风、光等新能源的开发利用,智能化的电网成为零碳园区不可或缺的一部分。如德国柏林欧瑞府零碳科技园通过智能化管理系统,因地制宜地应用各种可再生能源,实现清洁能源的多场景应用,多能互补,多角度、多方面减少碳排放,同时将光伏、储能和交通融合,并实现了园区的清洁用能和基础设施改造协同发展。

四、对我国零碳园区建设的启示

(一)因地制宜选择零碳园区建设路径

从国外零碳园区建设实践可以看出,零碳园区建设并非整齐划一,很多成功经验都各有特色。我国园区数量众多,各类园区体量规模、产业结构、用能特点差异较大,这就决定了我国的零碳园区建设必须因地制宜,选择最适合自己的建设路径,因能布局、因产施策。各地资源禀赋的不同决定了零碳园区能源结构脱碳的优先级。如西北风光富集区可优先光伏和风电的应用,东部沿海地区可选择海上风电、海水制氢、潮汐能等可再生能源,西南地区优先使用水电,北方工业区更加注重工业余热及CCUS技术应用。从产业特点来看,高载能制造业园区更应注重氢能的应用,如氢基直接还原铁、化工副产氢提纯+二氧化碳制甲醇等。数字经济与轻工业园区可充分利用屋顶光伏+智能微网,物流电动化。港口物流园区注重氢能集卡的运用,使用绿色岸电等。

(二)做好零碳园区建设的基础工作

我国的零碳园区建设信息化基础普遍薄弱,大量的基础工作亟待完善。一是完善零碳园区标准的制定,并注重与国际标准的对接。二是建设园区级智慧能源与碳管理平台。整合接入园区内关键用能单位(企业、公共建筑、基础设施)的能源计量数据,集成可再生能源发电、储能、充电桩等设施的运行数据,建立碳排放核算模型,实现碳排放的实时监测、统计、分析和可视化,为能源调度、需求响应、碳交易等提供数据支撑和决策依据。三是做好绿色低碳基础设施建设。如,合理布局电动汽车充电桩、换电站、加氢站,规划建设完善的慢行交通系统(自行车道、步行道);完善垃圾分类收集、转运和处理设施,提升资源化利用水平;规划建设雨水收集利用、海绵城市设施等。四是加强宣传引导,形成良好的社会氛围。加强零碳园区理念政策的宣传力度,倡导绿色低碳的生产生活方式,提高园区管理者素质和能力,引导企业和公众积极参与零碳园区的建设。

(三)注重零碳园区建设的经济性

零碳园区建设需要大量的资金投入,如何提高零碳园区建设的经济性是决定零碳园区能否规模化拓展的重要因素。一是注重园区能效的提高。虽然零碳园区建设需额外投入,但园区内能效水平的提高会降低入驻企业的运行成本,从而实现零碳园区整体经济性的提高。二是充分挖掘自身优势降低用能成本。如区内对绿氢需求旺盛,利用弃风弃光或低成本可再生能源制氢,此时,零碳园区建设的经济性就会更加凸显。三是加强电力市场、碳市场建设,使园区内绿电和碳减排的价值能够充分体现。

(四)政策财政金融的支持不可或缺

从国际上看,各国对零碳园区的建设都给予了大力的支持。在政策上,要加大零碳园区建设支持力度,强化部门间协作配合,在零碳园区的规划审批、土地供应、基础设施建设等方面给予支持,为零碳园区建设创造良好的政策环境和发展条件。在财政上,可出台相应的补贴政策,或给予一定的税收减免。在金融方面,可发挥专项债、产业基金、绿色信贷等作用,给予零碳园区建设资金支持。

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:8716粉丝:21

相关推荐

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

能源资讯

- 加载失败

- 加载失败

浙江兴旺宝明通网络有限公司

- 加载失败