首页能源头条推荐资讯详情

180 Ah钠离子电池热失控与产气特性分析

发布者:

来源:

标签:

DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0242

本文亮点:1.本文以180 Ah钠离子电池为研究对象,实验研究该电池在绝热状态下的热失控行为,获得了大容量钠离子电池在不同阶段的特征温度。 2.采用加热、过充两种滥用方式,研究电池不同位置处的温度、电压及产气体积,并分析了电池在两种滥用条件下的产气组分。通过对实验结果的分析,180 Ah钠离子电池在加热条件下的热失控行为与磷酸铁锂电池更为接近,在过充条件下的热失控行为与三元锂电池更为接近,其热失控火灾危险性介于磷酸铁锂和三元锂电池之间。 相关研究结果可为钠离子电池应用过程中的消防安全设计提供参考。

摘 要 近年来,由于材料成本低廉、无资源限制和宽温性能等优势,钠离子电池被看作锂离子电池的替代路线而发展迅速。然而,关于钠离子电池的火灾特性研究远落后于其商业化进程。本工作以方形铝壳180 Ah钠离子电池为研究对象,结合绝热加速量热仪与密闭压力容器,系统探究了绝热、外部加热及0.5C过充三种滥用条件下的热失控行为。结果表明:①电池在绝热条件下自产热温度Tonset为115.92 ℃,热失控触发温度Ttr为201.30 ℃,最高温度Tmax为444.82 ℃。电池在热失控过程中的最高温升速率为2353.08 ℃/min,质量损失率为22.80%。②在加热条件下,电池热失控起始温度约为171.83 ℃,热失控最高温度为484.51 ℃,热失控后释放混合气体总量为123.25 L,主要由氢气(35.39%)、二氧化碳(30.95%)、一氧化碳(19.16%)和乙烯(4.34%)等组成,电池质量损失率为24.98%。③在0.5C过充条件下,当过充SOC达到190.84%左右时,电池发生热失控,热失控最高温度为573.60 ℃,热失控后释放混合气体总量为200.26 L,主要由二氧化碳(29.08%)、氢气(28.10%)、一氧化碳(20.79%)和乙烯(14.43%)等组成,电池质量损失率为47.96%。

关键词 钠离子电池;热失控;绝热环境;电热滥用;产气特性

近年来,锂离子电池因其显著的能量密度、循环性能和工作电压等优势,在消费、动力和储能领域广泛应用。与此同时,锂离子电池的大规模应用,导致锂资源的巨大消耗和锂价大幅波动,引发了行业对潜在锂资源短缺的关注和储能系统替代方案的探索。相对锂离子电池,钠离子电池凭借储量丰富、充放电速度快、循环寿命长和低温性能优异等优点得到快速发展。2023年,钠离子电池商业化进展加速,钠离子电池在国内成功装车。同时,我国钠离子电池全球首条GWh级钠离子电池产线产品下线,并完成了100 MW级钠离子电池储能系统示范应用。2024年,我国首个百兆瓦时级钠离子储能项目大唐湖北200 MWh钠离子新型储能电站一期工程50 MW/100 MWh投运。

钠离子电池原理与结构同锂离子电池类似,主要由正极、负极、隔膜和电解液组成。正极材料除了层状金属氧化物和聚阴离子化合物路线外,还增加了普鲁士蓝类化合物路线。负极材料主要包括软碳、硬碳以及软硬复合无定形碳。电解液的溶质由钠盐替代锂盐,电解液和锂离子电池几乎一样。因此,钠离子电池和锂离子电池类似,同样存在机械滥用、热滥用、电滥用导致的电池热失控,且热失控过程中会产生大量的燃爆气体。然而,针对钠离子电池的研究大多集中在电化学性能提升和电池内部材料的热稳定性分析。Yue等和Mei等基于绝热加速量热仪(adiabatic accelerating rate calorimeter,ARC)研究分析了绝热环境下18650型1.3 Ah、方形铝壳70 Ah钠离子电池的热失控特性,得到了电池的自产热、安全阀开启、热失控触发和热失控最高温度,并与磷酸铁锂和三元锂电池进行对比评价。Li等研究了70 Ah商用钠离子电池因过热而产生的热失控特性,对比了不同加热功率对钠离子电池热失控传播和燃烧行为的影响。现阶段,针对商用大容量(>100 Ah)钠离子电池的热失控研究相对较少,尤其是钠离子电池在不同滥用条件下的热失控产气特性,如产气组分、产气体积等参数。

本工作以180 Ah钠离子电池为研究对象,实验研究该电池在绝热状态下的热失控行为,获得了大容量钠离子电池在不同阶段的特征温度。采用加热、过充两种滥用方式,研究电池不同位置处的温度、电压及产气体积,并分析了电池在两种滥用条件下的产气组分。通过对实验结果的分析,180 Ah钠离子电池在加热条件下的热失控行为与磷酸铁锂电池更为接近,在过充条件下的热失控行为与三元锂电池更为接近,其热失控火灾危险性介于磷酸铁锂和三元锂电池之间。相关研究结果可为钠离子电池应用过程中的消防安全设计提供参考。

1 实验设计

1.1实验样品

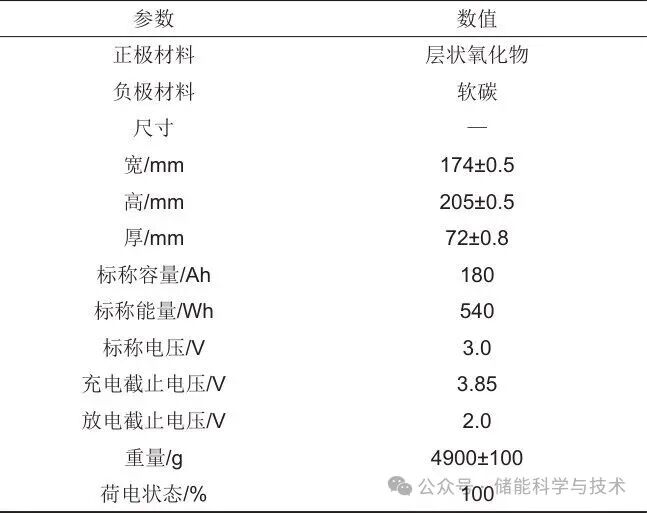

以方形铝壳180 Ah钠离子电池单体为研究对象,电池能量密度约为110 Wh/kg,电池的相关参数见表1,实物如图1所示。

表1 实验用电池基本参数

图1 电池实物

1.2实验装置和测试方案

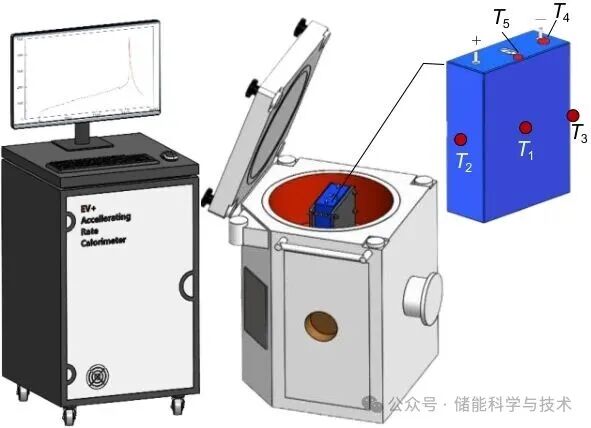

(1)绝热加速量热实验

使用绝热加速量热仪研究电池在绝热条件下的“自产热-开阀-热失控”过程。装置设置最高温度315 ℃,自产热温升速率检测阈值为0.02 ℃/min,温度步长为5.0 ℃。实验前,使用充放电循环仪对样品电池进行充放电,使得样品电池在测试之前处于100%荷电状态(state of charge,SOC)。电池表面布置热电偶,用于记录实验过程中电池表面的温度变化,采用金属夹板固定电池的两个大面。实验装置及电池表面温度测点如图2、表2。

图2 绝热加速量热仪

表2 绝热条件下电池表面温度测点

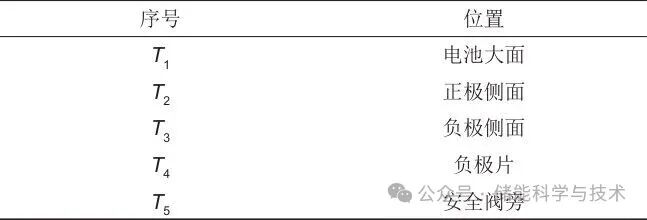

(2)单体电池热失控试验

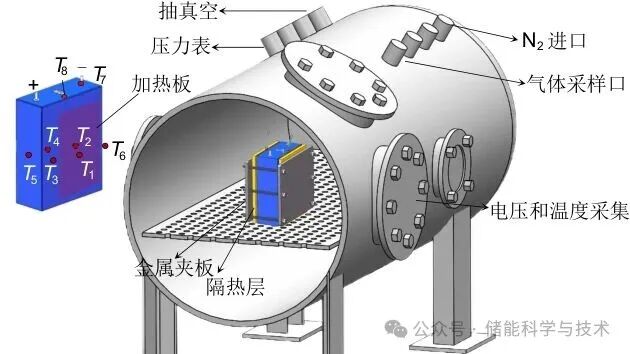

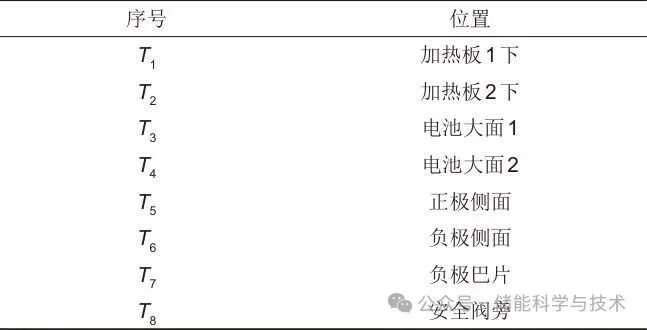

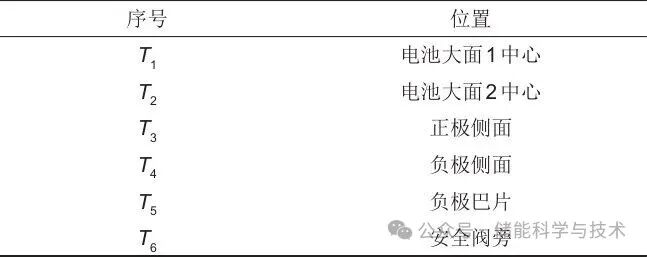

利用密闭压力容器,对电池进行加热和过充触发电池发生热失控,压力容器内部空间为320 L。容器配套有抽真空系统、充氮系统、加热系统和气体采样系统,同时集成了压力传感器和多路热电偶等数据采集系统,用于测试实验过程中电池表面温度、电压和容器压力。电池采用双面加热的方式,加热板尺寸为140 mm×180 mm×2 mm,加热板下方布置热电偶,用于反馈加热板的温度,控制加热的温升速率。在加热板与电池表面未覆盖的位置中间布置热电偶,用于测量电池两个大面的温度。同时,在电池侧面、负极、安全阀旁布置测温点,对比不同位置处的温度差异。实验装置及电池表面温度测点如图3、表3。

图3 电池热失控试验装置

表3 加热条件下电池表面温度测点

表4 过充条件下电池表面温度测点

2 结果与讨论

2.1绝热条件下电池热失控特性分析

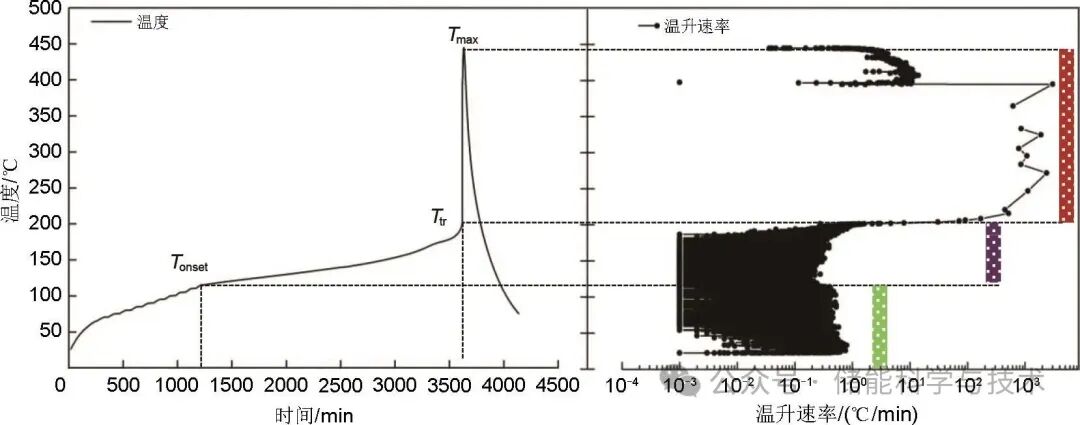

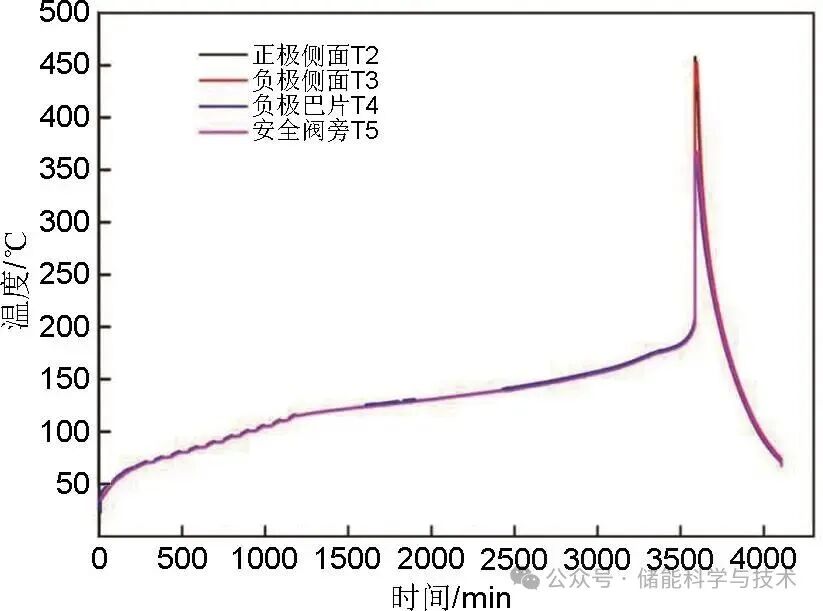

图4给出了在绝热条件下电池热失控过程中表面温度和温升速率变化情况。绝热环境下电池热失控过程可以通过自产热温度(Tonset)、热失控触发温度(Ttr)和热失控最高温度(Tmax) 3个特征温度点划分为3个阶段。当样品电池表面温升速率等于0.02 ℃/min时,研究认为电池内部开始产热,定义表面温度为Tonset。从图中可以得出,该电池的自产热温度Tonset为115.92 ℃。进入自产热阶段,此阶段中电池处于绝热环境,ARC罐内的温度始终与电池温度相同。当温度处于90~120 ℃时,电池负极表面形成的钝化SEI膜便开始熔化,导致电池负极与电解液发生反应,产生更多热量。同时随着温度的不断升高,电池材料内部的化学反应产生大量气体,电解液随温度升高而蒸发,导致电池内部压力升高。当压力达到电池安全阀的承载压力上限时,电池安全阀开启。随着电池的自热反应开始加速,电池中的隔膜在高温下收缩,导致电池内部发生短路。同时,电解液分解并与电极材料发生反应,内部短路和各种化学反应产生大量热量,温度升高加速了内部化学反应,造成了电池的升温速率不断增大。当电池温升速率超过3 ℃/s时,认为电池发生热失控。从图中可以得出,热失控触发温度Ttr为201.30 ℃,最高温度Tmax为444.82 ℃。电池在热失控过程中的最高温升速率为2353.08 ℃/min,对应电池表面温度为271.92 ℃。不同于磷酸铁锂电池,钠离子电池在开阀后未发生明显的温度下降,且安全阀的开启与热失控触发的时间非常接近。图5为电池其他测点处温度变化,正极侧面、负极侧面、负极巴片和安全阀旁的最高温度分别为454.22 ℃、453.22 ℃、360.63 ℃和367.79 ℃。实验后的电池如图6所示,测量电池质量,得到电池质量损失率为22.80%。

图4 绝热条件下电池表面温度和温升速率变化情况

图5 绝热条件下电池其他位置温度变化情况

图6 试验后电池实物

2.2加热条件下电池热失控温度与产气特性分析

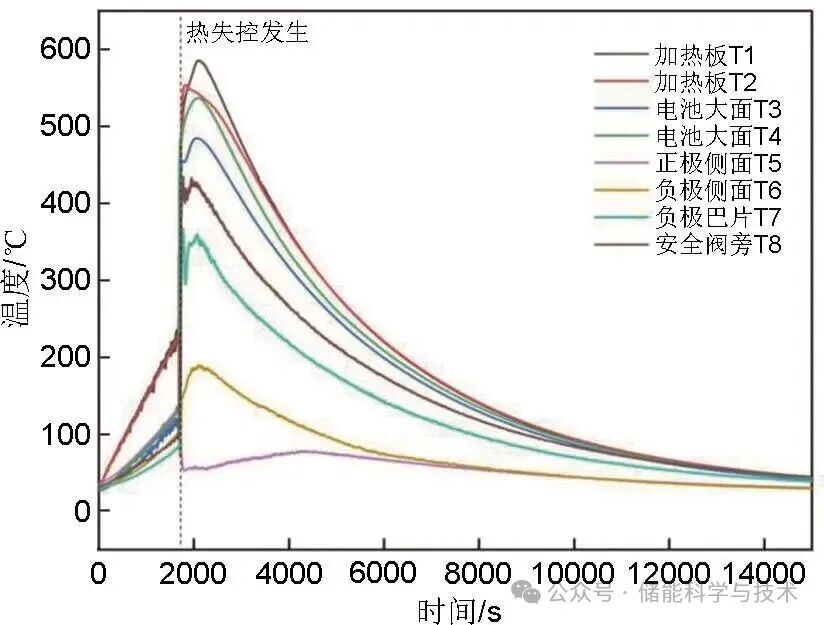

选择功率为800 W加热板设置在电池两个大面,并在加热板下方布置热电偶,用于加热温升速率控制。在两侧放置云母隔热板以减少散热,将电池、加热板和隔热板用夹具固定后放置于压力容器内支架上。采用程控加热器对电池两面同时加热,温升速率设置为7 ℃/min。在电池表面布置8个热电偶测温点(T1~T8)。图7为电池在双面加热条件下各测点温度变化。由图可知,试验开始后,加热板表面温度持续升高,电池温度随之升高。加热至约1710 s时,电池表面温度迅速上升,温升速率超过加热速率,电池发生热失控。电池大面测点T3和T4最高温度分别为484.51 ℃和537.00 ℃。电池侧面测点T5和T6发生了脱离。负极巴片测点T7和安全阀旁测点T8最高温度分别为367.30 ℃和434.65 ℃。随后,电池内部反应基本停止,温度逐渐下降。从结果可以看出,钠离子电池安全阀开启时间与热失控发生的时间几乎重合,该特性与现有文献中所述三元锂电池接近,但热失控最高温度比三元锂电池低,更接近于磷酸铁锂电池。实验后对电池称重,质量损失率为24.98%。

图7 加热条件下电池温度曲线

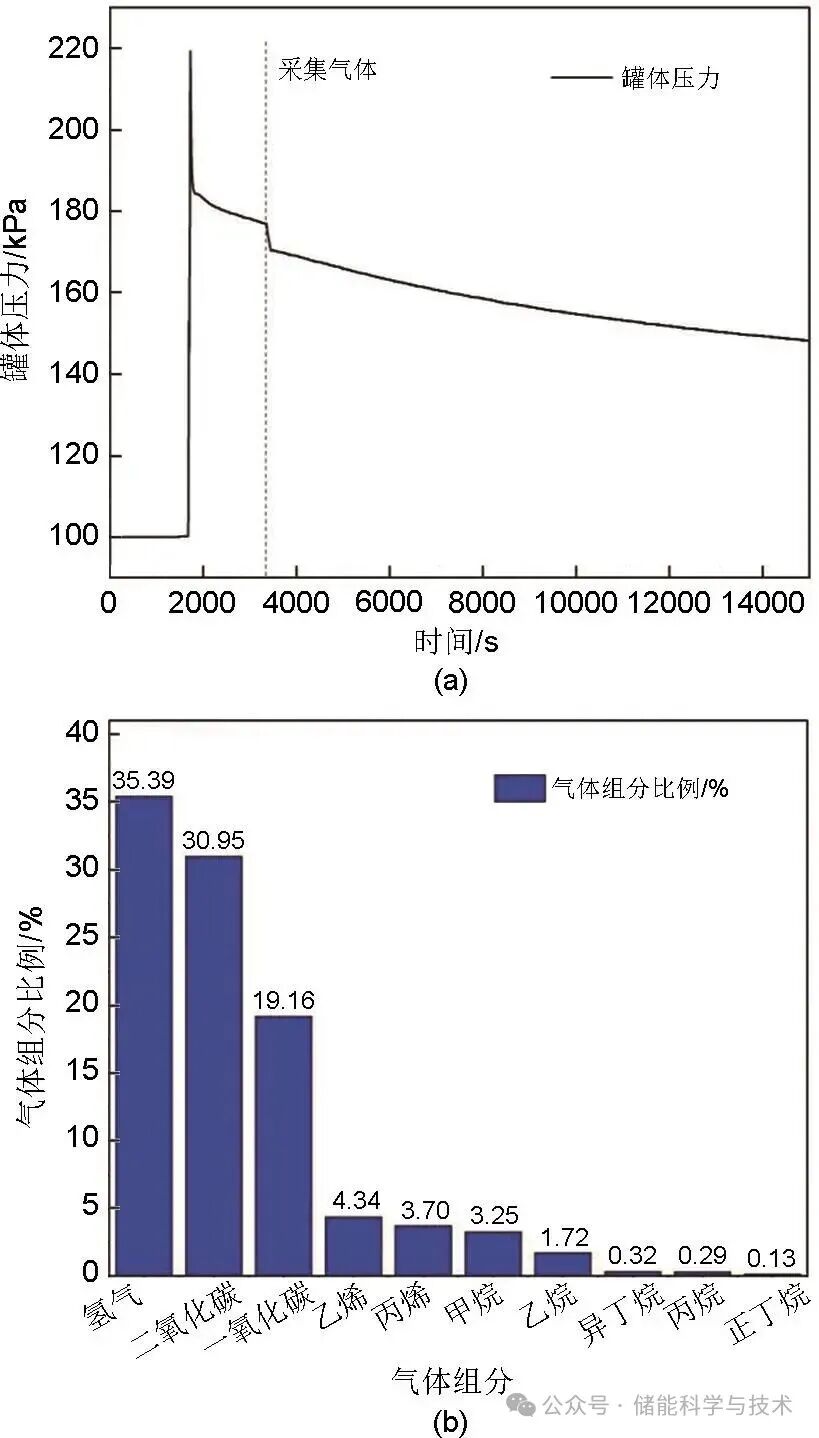

图8(a)为320L密闭压力容器内压力变化曲线。当电池发生热失控时,容器内压力迅速上升,随后开始下降。当容器内温度恢复至室温25 ℃且压力稳定时的舱内压力为142.60 kPa。利用理想气体状态方程来计算压力容器内的气体量:

图8 (a) 加热条件下密闭容器内压力变化;(b) 电池热失控释放气体各组分体积比

(1)

式中,n为压力容器内混合气体的物质的量;p为压力容器内压力,kPa;V为压力容器容积,L;R为气体常数,R=8.3145 L·kPa/(mol·K);T为混合气体温度,K。

根据式(1)计算得到初始条件下(p=101.3 kPa、T=25 ℃)压力容器内的气体为12.9 mol,热失控后(p=142.6 kPa、T=25 ℃)压力容器内的气体为18.4 mol,二者间差值即为电池热失控后释放气体的物质的量,约5.5 mol,进一步与25 ℃室温下气体摩尔体积相乘,便可得到电池单体热失控后释放的混合气体体积为123.25 L。

利用气相色谱仪对分析电池热失控产生的混合气体成分,所得结果如图8(b)所示。由图可知,氢气、二氧化碳和一氧化碳为混合气体的主要组成部分,体积占比分别为35.39%、30.95%和19.16%,总占比超过85.50%,而其他气体体积占比相对较低。由于产气中包含大量氢气,因此钠离子电池在发生热失控时同样会带来起火和爆炸风险。

2.3过充条件下电池热失控温度与产气特性分析

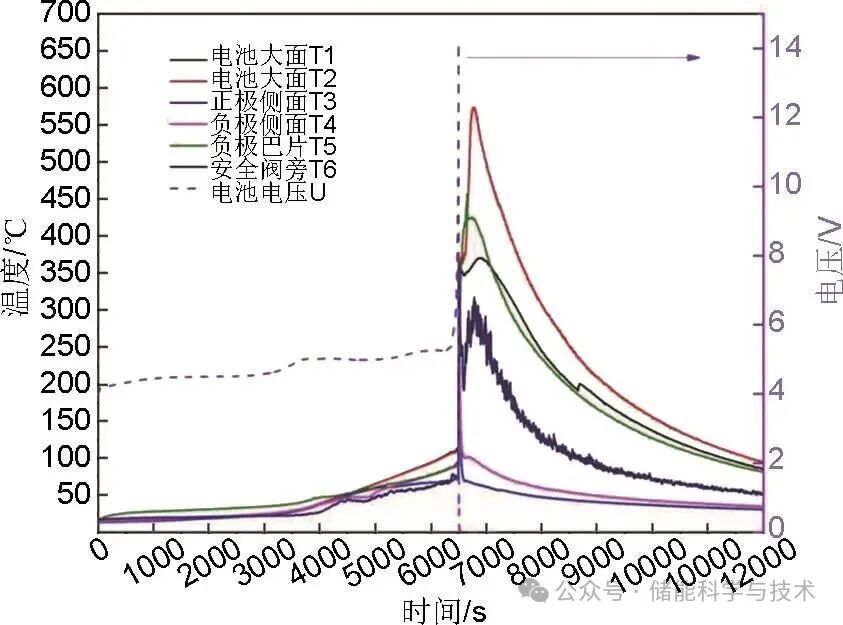

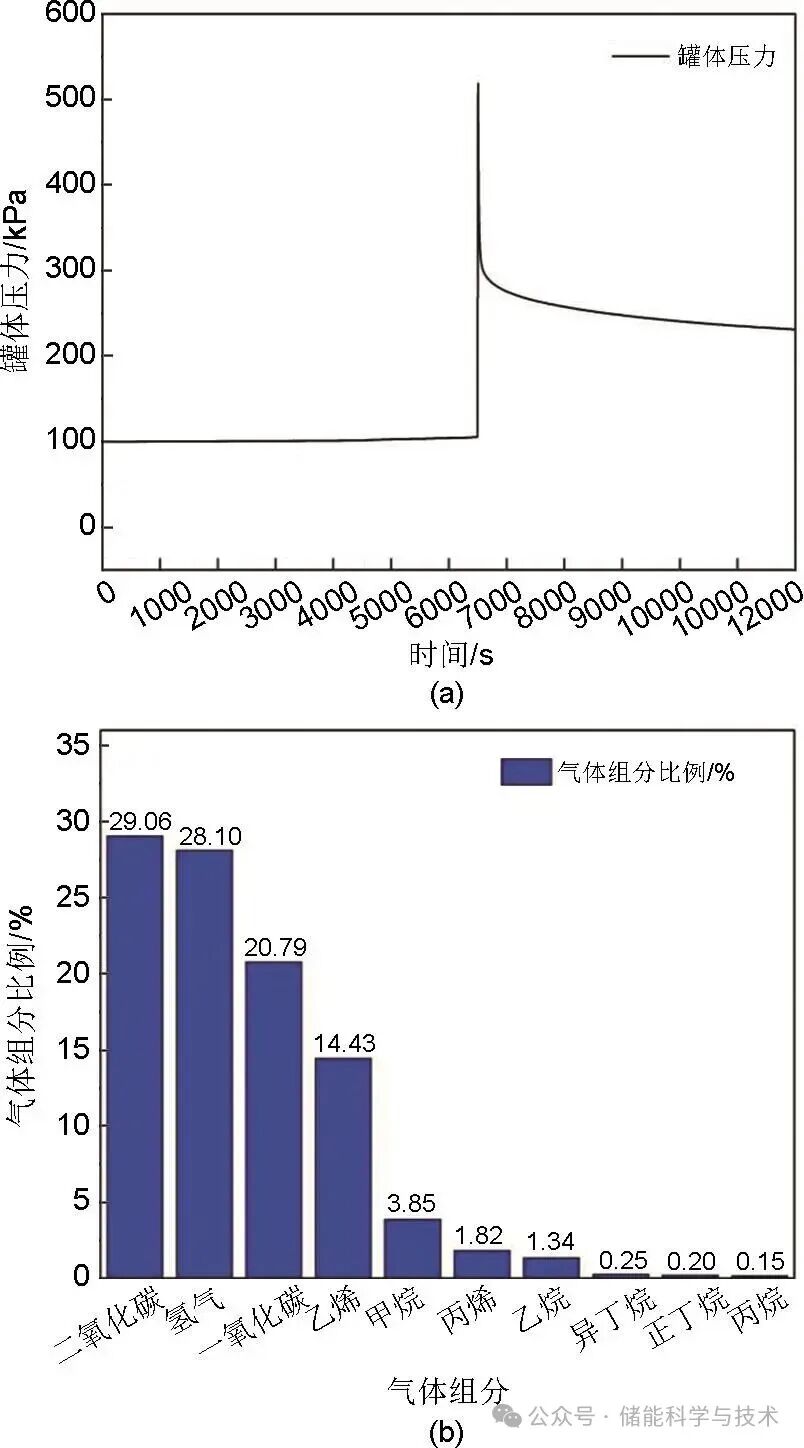

图9为电池在0.5C过充条件下的电池温度和电压曲线,充电电流90 A。随着过充时间的增加,电池温度和电压上升,6496 s时,电压迅速升高至11.18 V,此时电池T1~T6测点对应的温度分别为115.19 ℃、112.25 ℃、73.28 ℃、91.22 ℃、93.91 ℃和86.21 ℃。随后,充电电流为0,停止充电,电压回落为0。电池各测点温度迅速升高,T1~T6测点对应的最高温度分别为370.40 ℃、573.60 ℃、364.74 ℃、307.71 ℃、457.09 ℃和337.64 ℃。温度变化趋势与热滥用类似,电池开阀与热失控时间高度重合。整个过充过程中总计充入电量163.51 Ah,过充SOC达到了190.84%。实验后对电池进行称重,质量损失率为47.96%。从实验现场来看,相比热滥用,过充条件下钠离子电池热失控后周围会残留大量的碳颗粒,且电池结构被严重破坏,导致了过充条件下钠离子电池的质量损失率更高。

图9 过充条件下电池温度曲线

图10(a)为320 L压力容器内的压力变化曲线。当电池发生热失控时,容器内压力迅速上升,最高达到518.40 kPa,随后开始下降。当容器内温度恢复至室温25 ℃且压力稳定时的舱内压力为231.70 kPa。利用理想气体状态方程计算电池热失控产气量为200.26 L。图10(b)为电池热失控产生的混合气体成分,由图可知,二氧化碳、氢气、一氧化碳、乙烯为混合气体的主要组成部分,体积比分别为29.06%、28.10%、20.79%和14.43%,总占比超过92.38%,而其他气体体积比相对较低。相比于加热,过充条件下热失控产生的气体中乙烯的占比有所增加。原因在于在过充时,电池整体的温度较高,电解液反应更剧烈,碳酸酯类电解液在高温下发生还原反应生成更多乙烯。

图10 (a) 过充条件下密闭容器内压力变化;(b) 电池热失控释放气体各组分体积比

Fig. 10 (a) Pressure evolutions within the sealed container; (b)Volume ratio of gas components released from thermal runaway of the battery under overcharge conditions

3 结论

以180 Ah钠离子电池为研究对象,开展了电池在绝热、加热和0.5C过充三种实验条件下的热失控实验,得到了该电池的温度、温升速率、电压和产气变化,同时分析了实验结果,得出主要结论如下:

(1)在绝热环境下,通过分析样品电池表面温度曲线,得到电池在绝热条件下的自产热温度Tonset、热失控触发温度Ttr和最高温度Tmax分别为115.92 ℃、201.30 ℃和444.82 ℃。热失控过程中最高温升速率为2353.08 ℃/min。

(2)在加热条件下,电池热失控起始温度约为171.83 ℃,热失控最高温度为484.51 ℃,热失控后释放混合气体总量为123.25 L,主要由氢气(35.39%)、二氧化碳(30.95%)、一氧化碳(19.16%)和乙烯(4.34%)等组成,电池质量损失率为24.98%。在0.5C过充条件下,当过充至SOC达到190.84%左右时,充电电流急剧降低,电池发生热失控,热失控最高温度为573.60 ℃。热失控后释放混合气体总量为200.26 L,主要由二氧化碳(29.08%)、氢气(28.10%)、一氧化碳(20.79%)和乙烯(14.43%)等组成,电池质量损失率为47.96%。

(3)通过对实验数据的分析得出,在热滥用条件下,电池热失控的最高温度和质量损失率与磷酸铁锂电池特性更为接近;在过充条件下,电池过充电SOC和质量损失率与三元锂电池特性更为接近。同时,在两种滥用条件下,钠离子电池开阀时间与热失控时间高度重合,该特性与三元锂电池更为接近。

第一作者:储玉喜(1986—),男,博士,副研究员,主要从事锂离子电池安全领域相关研究

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:1581粉丝:4

相关推荐

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能