首页能源头条推荐资讯详情

双层储能电池火蔓延特性及触发过程能量传递机制研究

发布者:

来源:

标签:

DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0140

本文亮点:1.针对100Ah磷酸铁锂电池开展双层火蔓延实验,阐明上下模组火蔓延特性,发现上层电池同步火蔓延现象,提出同步火蔓延机理; 2.得到100Ah磷酸铁锂电池火蔓延上层热失控触发能量边界。

摘 要 储能电站中存在着垂直分布的电池排列结构,下层电池热失控产气在引燃后,火焰会诱发上层电池发生火蔓延。为了探究储能电池火蔓延特性及触发过程的能量传递机制,本工作以100 Ah磷酸铁锂电池为研究对象,通过设计3组双层电池模组火蔓延实验(双层电池数量各为1节、2节和3节),加热触发底部电池开阀后主动引燃热失控气体,记录实验现象和电池温度变化,分析电池温升速率和温升阶梯,进而定量研究在触发顶部电池火蔓延的过程中,底部各节电池的累计传递能量,最后解耦不同路径的传热量。研究结果表明:底部3节电池可以触发顶部电池同时发生热失控,顶部电池最大温升比底部电池高115.9 ℃(22.1%),最大温升速率高6.5 ℃/s(86.7%);顶部电池热失控前存在3段温升阶梯,在火焰射流阶段的平均温升速率约为火焰烘烤阶段的2倍;在火蔓延触发过程中,底部3节电池累计传递至顶部电池的能量分别为249.1 kJ、334.3 kJ和379.7 kJ,其中通过底面传热占比47.5%,通过侧面传热占比52.5%。本研究为储能电池系统安全设计和火蔓延抑制提供重要指导意义和科学价值。

关键词 储能电站;磷酸铁锂电池;热失控;火蔓延

新能源行业迎来了新的发展高度,电化学储能系统因其具有优秀的调频调峰能力,如今已呈现出规模化应用的趋势。磷酸铁锂电池因其循环寿命长、能量密度高等优点,被广泛应用于储能电站中。然而,随着磷酸铁锂电池向着大容量、高功率的趋势发展,热失控问题层出不穷,全球范围内出现多起储能电站安全事故,严重威胁公共财产安全。

国内外有诸多学者针对磷酸铁锂电池单体热失控特性进行了系列研究。李涵等研究了120 Ah磷酸铁锂电池单体在不同测试气氛下的产热产气特性,发现在两种环境下的产气均有较高的燃爆特性,但惰性氛围与空气氛围相比,电池热失控起始温度提高17.6%,热失控持续时间延长14%,产气量增加8.2%。黄峥等针对储能用86 Ah磷酸铁锂电池进行热失控实验,发现该电池热失控过程在110 ℃与225 ℃下存在2个温升速率峰值,并且CO2和H2在热失控气体中占据主要地位,分别占比30.15%与39.5%。宋来丰等使用280 Ah磷酸铁锂电池进行绝热条件下的电池热失控实验,定量分析了电池自产热阶段的动力学参数,得到电池热失控过程中释放的总热量为1511 kJ。Feng等针对磷酸铁锂刀片电池,实验研究了电池内部热扩散机制,发现气体扩散通过传热和传质使电池内部热失控的传播速度加快了36.84%。叶锦昊等通过侧面加热触发100 Ah磷酸铁锂软包电池热失控,发现100% SOC释放的能量相当于104.63 g TNT的能量,相比40% SOC的危险性提升了64.3%。

在磷酸铁锂电池模组层面,国内外研究者对其横向热蔓延特性进行了系列研究。邓康等发现18650磷酸铁锂电池组的放热量与电池数量在一定范围内满足幂函数关系。王庭华等提出箱体环境中有限的氧气供给会减缓电池在热失控时的内部放热反应进程,86 Ah磷酸铁锂电池模组在箱体空间实验中电池热失控峰值温度较开放空间实验低33~145 ℃,热失控完全传播时间滞后213 s。Zhai等研究了大尺寸磷酸铁锂电池在不同倾斜角度顶板下的热蔓延行为,发现较大的顶板角度会为热蔓延提供较好的散热条件,热蔓延停止的顶板角度区间在10°~30°。Song等通过能量流计算,发现在280 Ah磷酸铁锂电池模组中,75%以上的能量用于加热电池自身,小于10%的能量能够触发相邻电池热失控。陈晔等以280 Ah磷酸铁锂电池为研究对象,发现未设隔热板的6块电池发生了顺序热蔓延,热蔓延速度为0.162~0.233 mm/s。

由于储能电站中的电池存在着垂直分布的排列结构,底部电池热失控产气在引燃后,火焰会诱发上层电池发生火蔓延。目前有关电池在纵向的火蔓延的相关研究较少,Fang等实验研究了SOC和间距对2个18650电池之间垂直传播的影响,发现80%和100% SOC电池触发传播的临界间距分别为4 mm和6 mm,上层电池触发传播所需的最小能量为5 kJ。Wang等研究了23 Ah磷酸铁锂电池在水平和垂直方向上的传播特性,阐明了火焰辐射换热对热失控传播的影响机理,当换热达到56.6 kJ时,会触发电池模组内的火蔓延。Zhou等发现50 Ah磷酸铁锂电池单体燃烧产生的热量会使上部电池的温度升高30~40℃,随着水平热失控传播的进行,最终会触发上部电池的火蔓延。Gao等研究了280 Ah双层磷酸铁锂电池的火蔓延特性,发现上层电池火蔓延触发能量边界为1193.6 kJ。

目前针对储能电池火蔓延特性的相关研究尚不充分,特别是缺少在火蔓延触发前的过程中,针对上层电池能量累加过程的定量分析,火蔓延触发过程的能量传递机制尚不明确。鉴于此,本工作针对双层100 Ah磷酸铁锂电池模组,设计双层电池数量分别为1节、2节和3节的实验方案,探究储能电池火蔓延特性,定量研究在触发顶部电池火蔓延的过程中,底部各节电池的累计传递能量,并解耦不同路径的传热量。研究揭示了火蔓延触发过程的能量传递机制,为储能电池火蔓延的抑制和系统安全设计提供指导意见。

1 研究方法

1.1实验对象

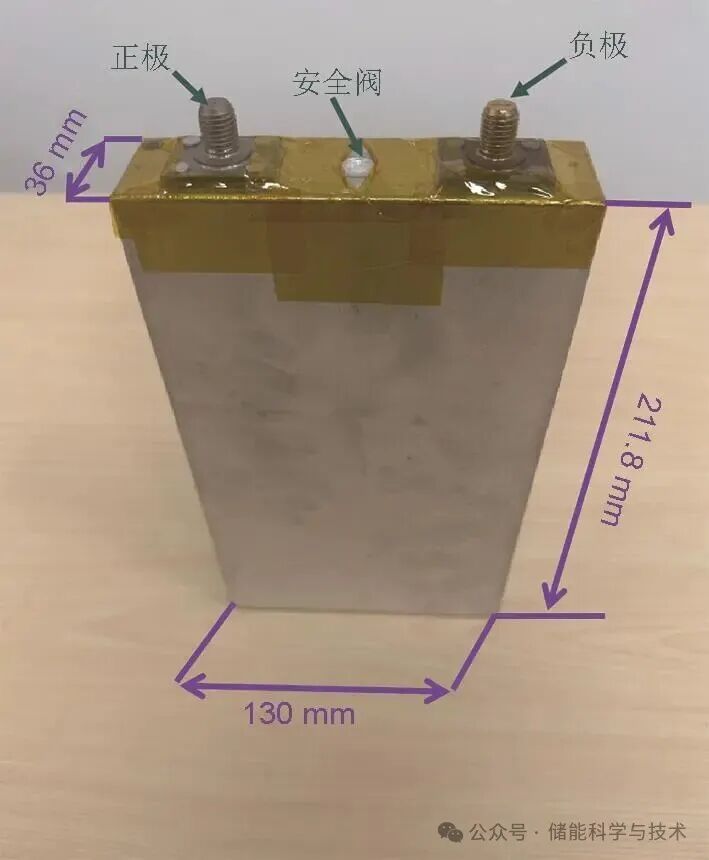

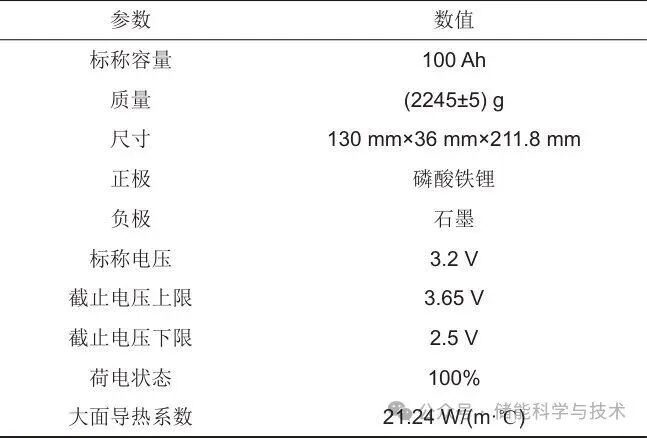

本工作研究对象为某公司生产的储能用磷酸铁锂电池,外观如图1所示,为方壳型电池,正负极极柱为螺栓结构,安全阀为直径8 mm的圆形。电池参数如表1所示,电池标称容量为100 Ah,质量为(2245±5) g,电池尺寸为130 mm×36 mm×211.8 mm(长×宽×高),电池正极材料采用磷酸铁锂制成,负极材料采用石墨制成,电池标称电压为3.2 V,截止电压下限为2.5 V,截止电压上限为3.65 V。本研究中使用的电池按照以下方法进行充电:在室温环境下,以1C(100 A)恒流放电至2.5 V,搁置1 h后,以0.5C(50A)恒流充电至3.65 V,随后恒压充电至0.05C(5 A),最终达到100% SOC状态。

图1 电池外观

表1 电池参数

1.2实验方案

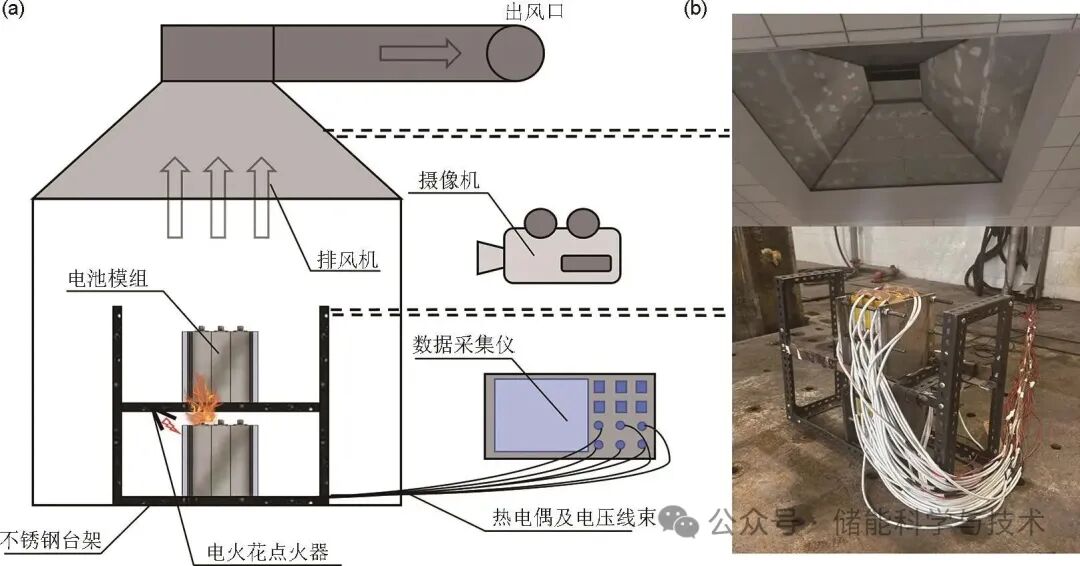

图2(a)为本研究中的实验布置,图2(b)为电池模组及排风机实物图。实验均在按照GB/T 25207—2010建造的燃烧室中进行。实验开始前,将电池模组放置于不锈钢台架上,并开启排风机,以保证符合安全规范。将热电偶及电压线束连接到型号为HIOKI LR8450的数据采集仪,用于记录电池电压和温度信息,并将采样频率设置为10 Hz,实验过程使用摄像机记录实验现象。实验中使用的热电偶为K型热电偶,电压线与热电偶均使用陶瓷纤维管包裹,以防止被火焰烧毁。在实验开始后,使用800 W加热片加热底部首节电池,在电池发生开阀排气后,使用脉冲点火器进行点火操作。随后观察数据采集仪,当电池背面温度连续3次温升速率大于5 ℃/s,且此时电压降到1 V以下,判断电池发生热失控,此时手动关闭加热片。

图2 (a) 实验布置;(b) 电池模组及排风机实物图

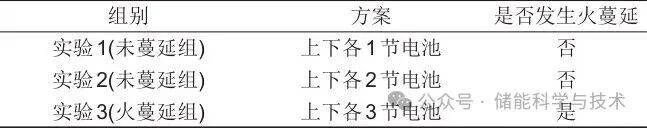

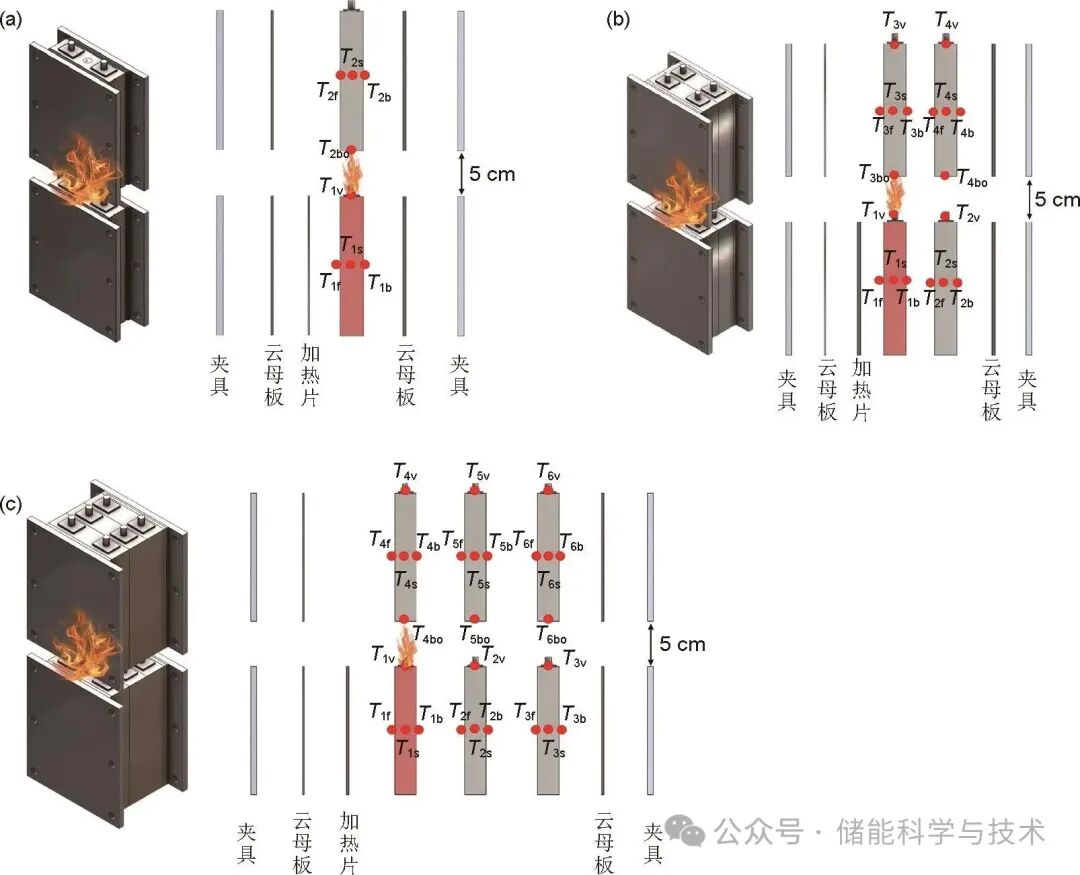

本工作共设计了3组实验,实验1为上下各1节电池,实验2为上下各2节电池,实验3为上下各3节电池。在实验1和实验2中,顶部电池未发生热失控,本工作将其命名为未蔓延组;在实验3中,顶部电池发生热失控,本工作将其命名为火蔓延组,如表2所示。各组实验的监测点布置方式如图3所示。在每节电池的正面(Tif)、侧面(Tis)、背面(Tib)和喷口处(Tiv)布置热电偶,并在顶部电池的底面布置热电偶(Tibo),用于监测火焰温度。将加热片放置于底部首节电池的正面,用云母板贴附于每组电池两端以减少散热,最外侧用铝合金夹具以2 N·m的预紧力夹紧。本工作为定量研究火蔓延过程的能量传递机制,模拟电池直接受火焰加热的极端工况,未考虑模组壳体和热管理系统。除此之外,标准NFPA 855规定储能电站中电池模组的垂直安全距离在2.5 cm以上,本工作将两模组上下间距设置为5 cm的严苛工况。

表2 实验设计

图3 监测点布置

2 实验现象

2.1未蔓延组

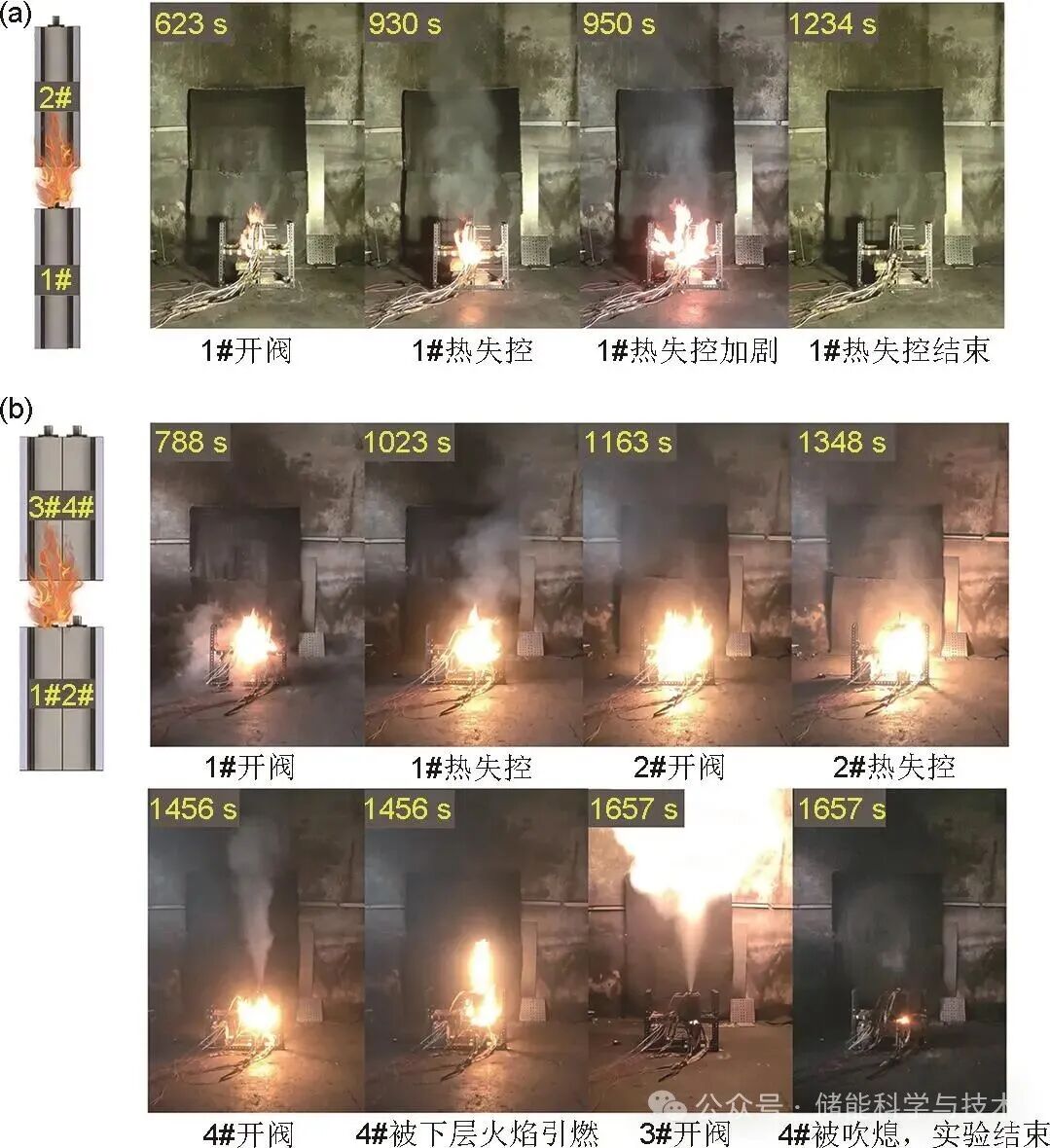

图4(a)记录了实验1的实验现象。实验进行到623 s时,1#电池开阀,此刻立即使用电火花点火器进行点火操作,可燃气体被引燃,火焰燃烧较缓和,形状较稳定,没有出现明显噪声,呈现烘烤状态。实验进行到930 s时,1#电池发生热失控,并于950 s加剧,此时火焰燃烧猛烈,呈现射流状态,同时伴有巨大的轰鸣声。火焰受到1#电池底面的阻挡,从其大面及侧面涌出。实验进行到1234 s时,1#电池热失控结束。在整个实验过程中,2#电池始终未发生开阀排气和热失控。

图4 未蔓延组实验现象

图4(b)记录了实验2的实验现象。在788~1348 s期间,底部1#电池和2#电池依次经历了开阀排气和热失控,实验现象与实验1类似。实验进行到1456 s时,顶部4#电池发生开阀排气,紧接着可燃气体被下层火焰引燃。1657 s时,顶部3#电池发生开阀排气,将4#电池的火焰吹熄,后续顶部2节电池均未发生热失控,实验结束。

2.2火蔓延组

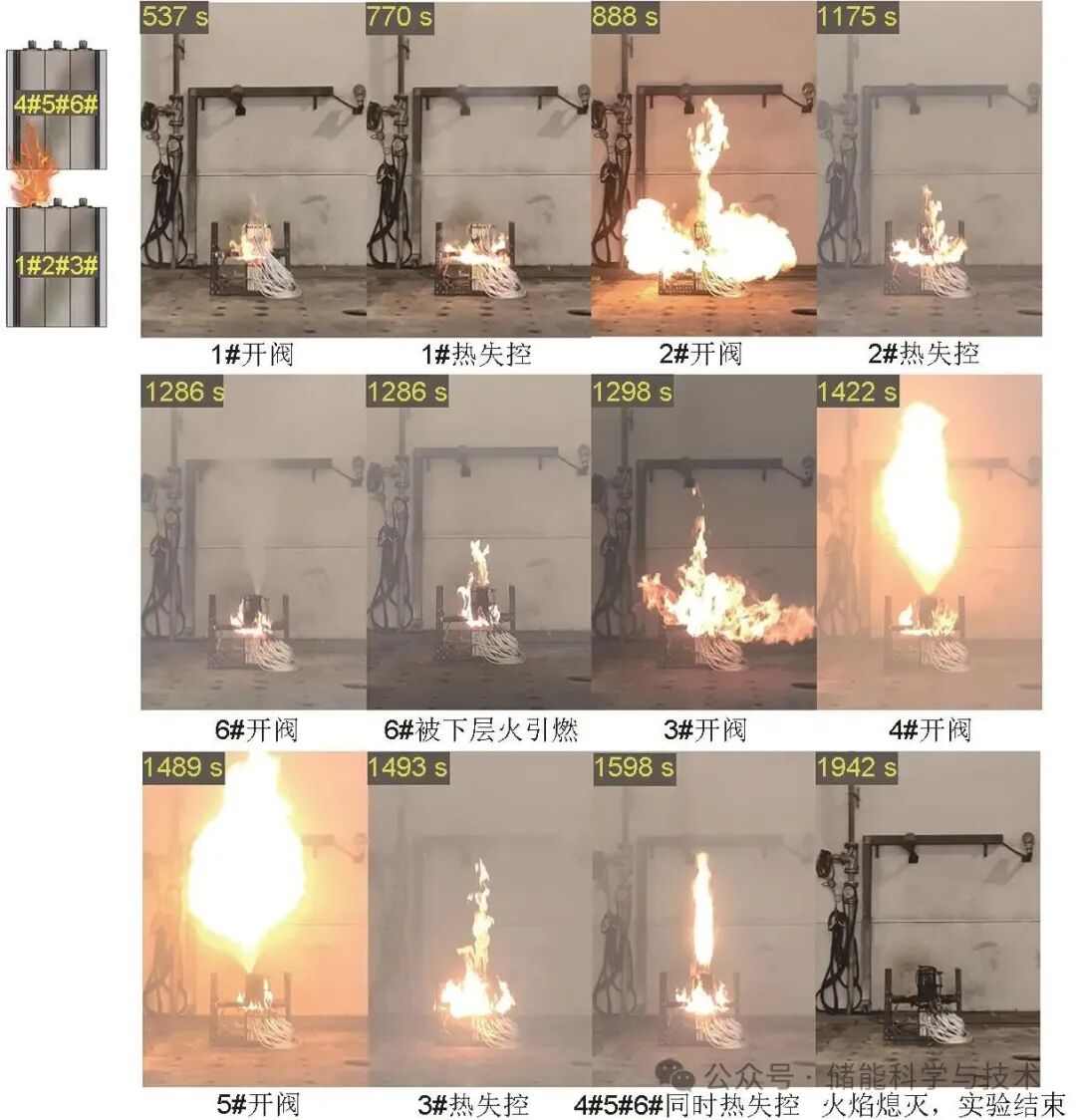

图5记录了实验3的实验现象。加热过程进行到537 s时,1#电池发生开阀排气,立即点火后,火焰呈现稳定燃烧的烘烤状态。770 s时1#电池发生热失控,火焰呈现剧烈的射流状态。888 s时2#电池发生了开阀排气,开阀瞬间被火焰引燃,发生了爆燃现象,2#电池于1175 s发生热失控。1286 s时6#电池发生了开阀排气,紧接着被下层火焰引燃,呈现稳定燃烧的状态。1298~1489 s期间,3#、4#、5#电池依次发生开阀排气,开阀瞬间均出现爆燃现象,随后火焰稳定燃烧,爆燃时的火焰高度比稳定燃烧时更高。1493 s时3#电池发生热失控,在射流火的冲击传热作用下,1598 s时4#、5#、6#电池同时发生热失控,此时3个电池的射流火叠加,发出了巨大的轰鸣声,并且由于射流速度过快,在顶部没有遮挡物的情况下,出现间歇引燃的现象。1942 s时火焰熄灭,实验结束。在实验3中,顶部电池开阀发生于2#电池热失控后,复现了实验1与实验2的过程,证明了研究的合理性。

图5 火蔓延组实验现象

3 实验结果

3.1未蔓延组

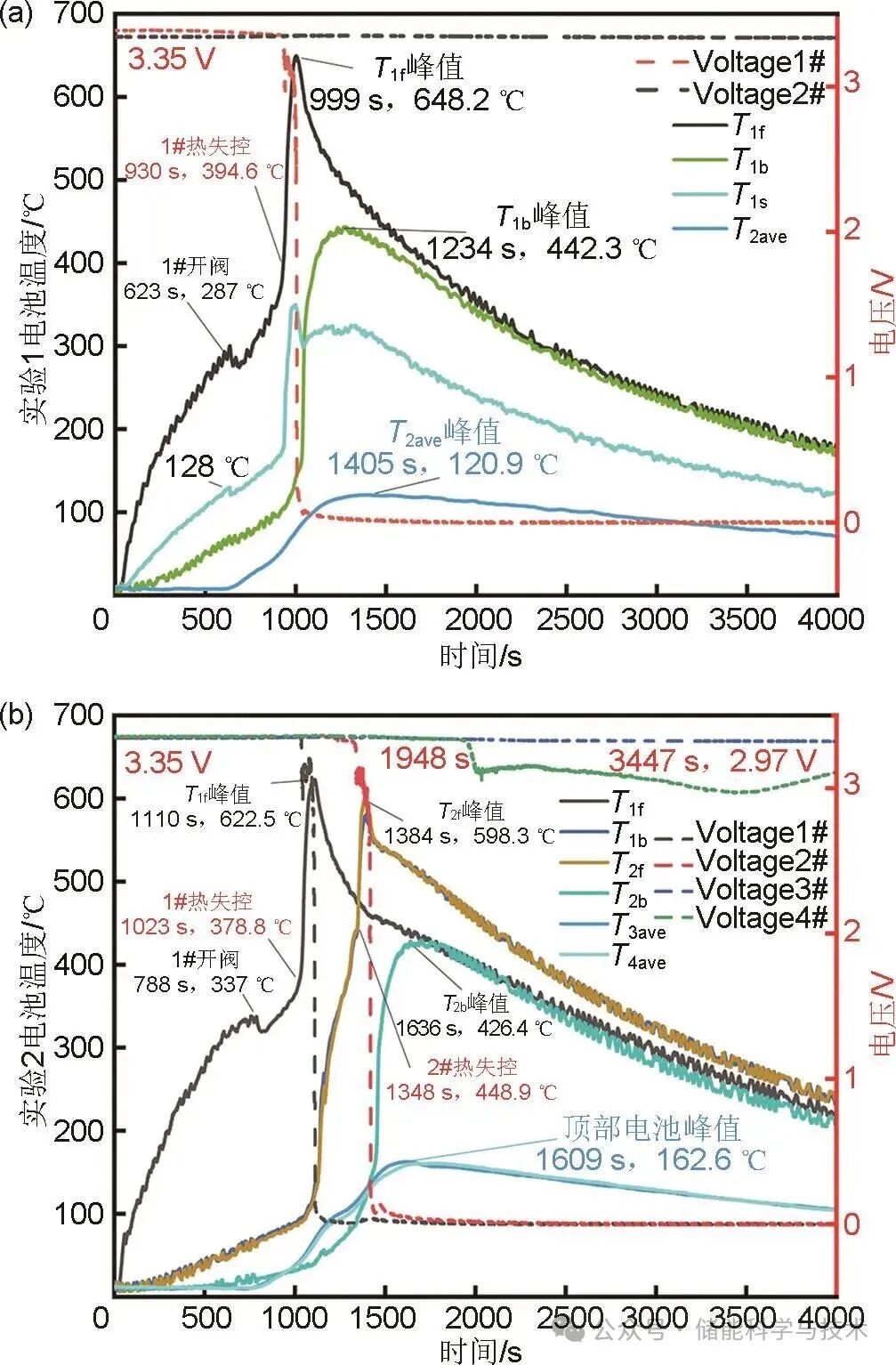

图6(a)展示了实验1中各节电池的温度变化情况。1#电池于623 s发生开阀,此时正面(加热面)温度T1f为287 ℃,侧面温度T1s为128 ℃。当加热过程进行到930 s时,1#电池发生热失控,此时T1f为394.6 ℃,并于999 s达到峰值648.2 ℃。背面温度T1b于1234 s达到峰值442.3 ℃,此时标志着1#电池热失控的结束,整个热失控过程共持续304 s。图6(a)中记录了此阶段2#电池平均温度T2ave的变化特征,计算公式如式(1),T2ave于1405 s达到峰值120.9 ℃。整个过程中,1#电池电压在热失控时从3.35 V骤降到1 V以下,2#电池的电压始终未发生波动,由于电池电压的下降源于电池内短路的发生,说明2#电池未发生局部内短路。

图6 未蔓延组温度特征

图6(b)展示了实验2中各节电池的温度变化。1#电池于788 s发生开阀,此时正面(加热面)温度T1f为337 ℃,当加热过程进行到1023 s,1#电池发生热失控,此时T1f为378.8 ℃,并于1110 s达到峰值622.5 ℃。1348s时2#电池发生热失控,此时T2f为448.9 ℃,并于1384 s达到峰值598.3 ℃。T2b于1636 s达到峰值426.4 ℃,整个热失控过程持续了613 s,1#与2#的热蔓延时间间隔为325 s。图6(b)中记录了顶部3#电池和4#电池的平均温度T3ave和T4ave,2条温度曲线几乎重合,说明底部电池对顶部电池的加热效应是几乎相同的,顶部2节电池的平均温度于1609 s达到峰值162.6 ℃。整个过程中,1#电池与2#电池的电压在热失控时从3.35 V骤降到1 V以下,3#电池电压一直没有发生波动,而4#电池的电压在1948 s时发生下降,于3447 s降低至2.97 V后发生回升,这是由于电池受到加热发生局部内短路,但后续失去了加热源,并受到热对流和热辐射的散热影响,局部内短路停止,没有进一步发生热失控。

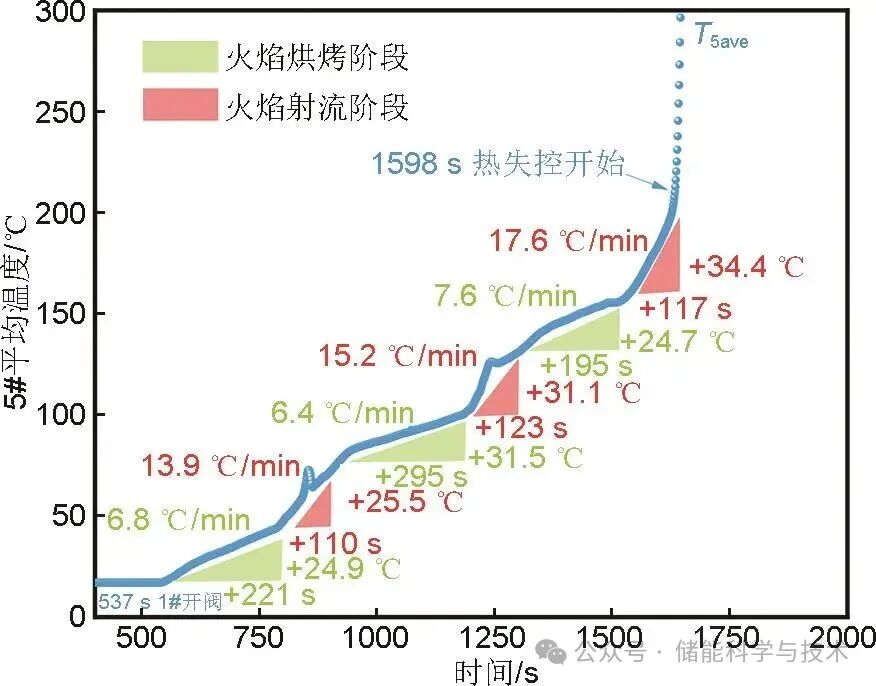

(1)

式中,Ti ave为i #电池的平均温度,℃;Ti f为i #电池的正面温度,℃;Ti b为i #电池的背面温度,℃。

3.2火蔓延组

3.2.1 温度变化

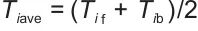

图7为实验3中各节电池的温度变化。图7(a)中,1#电池于537 s发生开阀,此时正面(加热面)温度T1f为338.9 ℃,侧面温度T1s为141.4 ℃;1#电池于770 s发生热失控,此时T1f为397.2 ℃,并于868 s达到峰值温度646.3 ℃。图7(b)中,2#电池于888 s发生开阀,此时正面温度T2f为207.8 ℃,侧面温度T2s为96.6 ℃;2#电池于1175 s发生热失控,此时T2f为349.8 ℃,并于1306 s达到峰值温度519.5 ℃。图7(c)中,3#电池于1298 s发生开阀,此时正面温度T3f为256.0 ℃,侧面温度T3s为109.9 ℃;3#电池于1493 s发生热失控,此时T3f为405.2 ℃,并于1696 s达到峰值温度524.3 ℃,背面温度T3b于1880 s达到峰值温度433.5 ℃。图7(d)中,实验进行到1598 s时,4#、5#、6#电池几乎同时发生热失控,3节电池的平均温度曲线也几乎重合,平均温度T4ave、T5ave、T6ave于1793 s达到峰值640.2 ℃。

图7 火蔓延组温度特征

综上所述,底部电池非加热面的峰值温度为524.3 ℃,而顶部电池峰值温度为640.2 ℃,高出底部电池115.9 ℃(22.1%)。这说明在电池发生火蔓延的过程中,顶部电池热失控具有更高的温升,也具有更严重的危险性。出现这种现象的原因是上层电池不仅受到电池热失控的自身加热作用,还受到底部火焰的加热作用。

3.2.2 温升速率

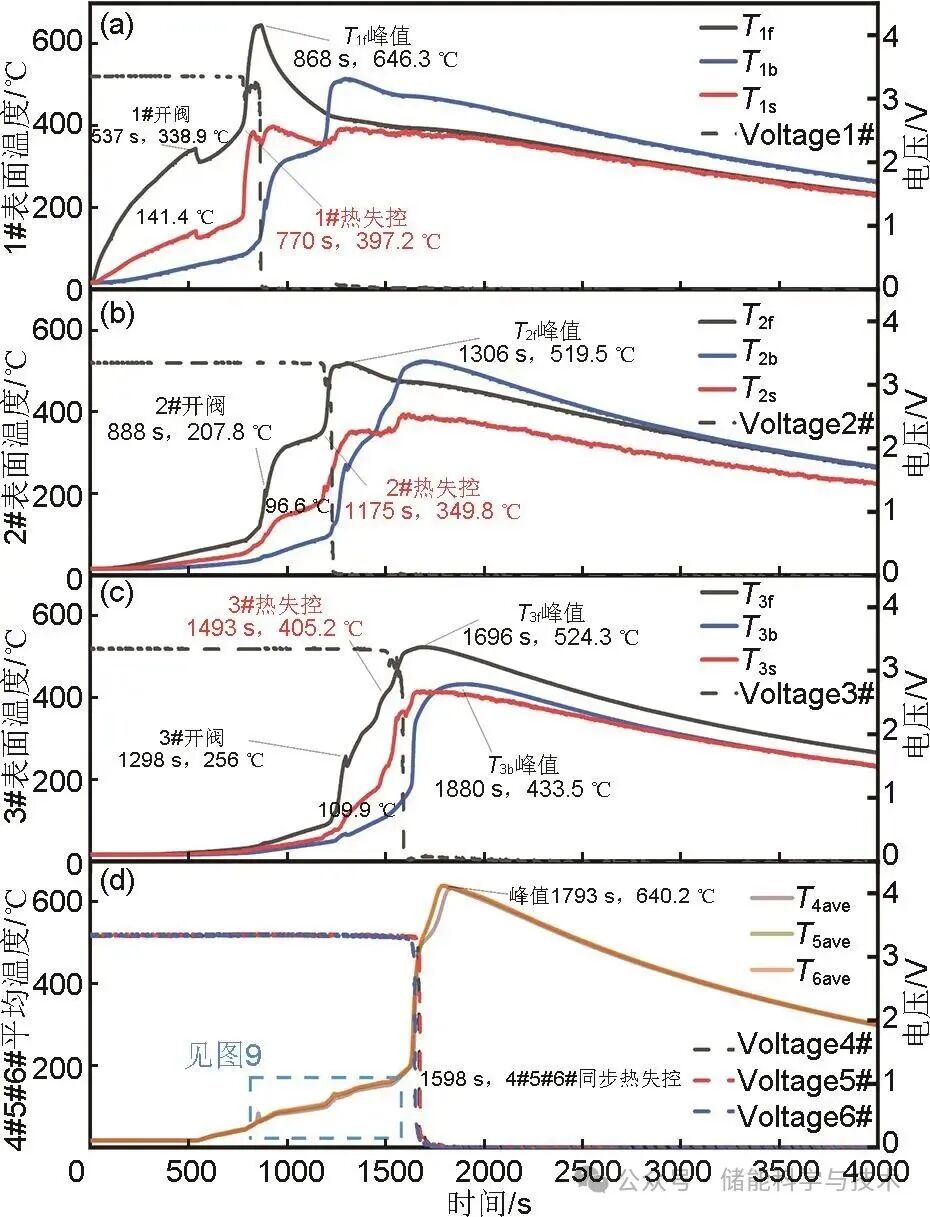

图8记录了实验3中各电池的温升速率变化。如图8(a)所示,在底部电池中,1#电池于792 s达到峰值4.5 ℃/s,2#电池于1206 s达到峰值4.0 ℃/s,3#电池于1639 s达到峰值7.5 ℃/s。底部电池的最大温升速率发生于各自的热失控阶段,只受到自身加热效应的影响。在顶部电池中,4#电池于1648 s达到峰值13.8 ℃/s;5#电池于1646 s达到峰值14.0 ℃/s;6#电池于1639 s达到峰值9.0 ℃/s。顶部电池除了受到自身热失控加热的作用,还受到来自底部电池火焰的加热作用,6#电池温升速率低于其余2节电池的原因可能是其位于电池模组边缘处存在一定的散热。综上所述,顶部电池的最大温升速率为14.0 ℃/s,底部电池为7.5 ℃/s,顶部电池比底部电池高6.5 ℃/s(86.7%)。这进一步说明顶部电池热失控所造成的危害更大,火蔓延发生时需要对上层电池加以防范。

图8 (a) 底部电池温升速率;(b) 顶部电池温升速率

3.2.3 温升阶梯

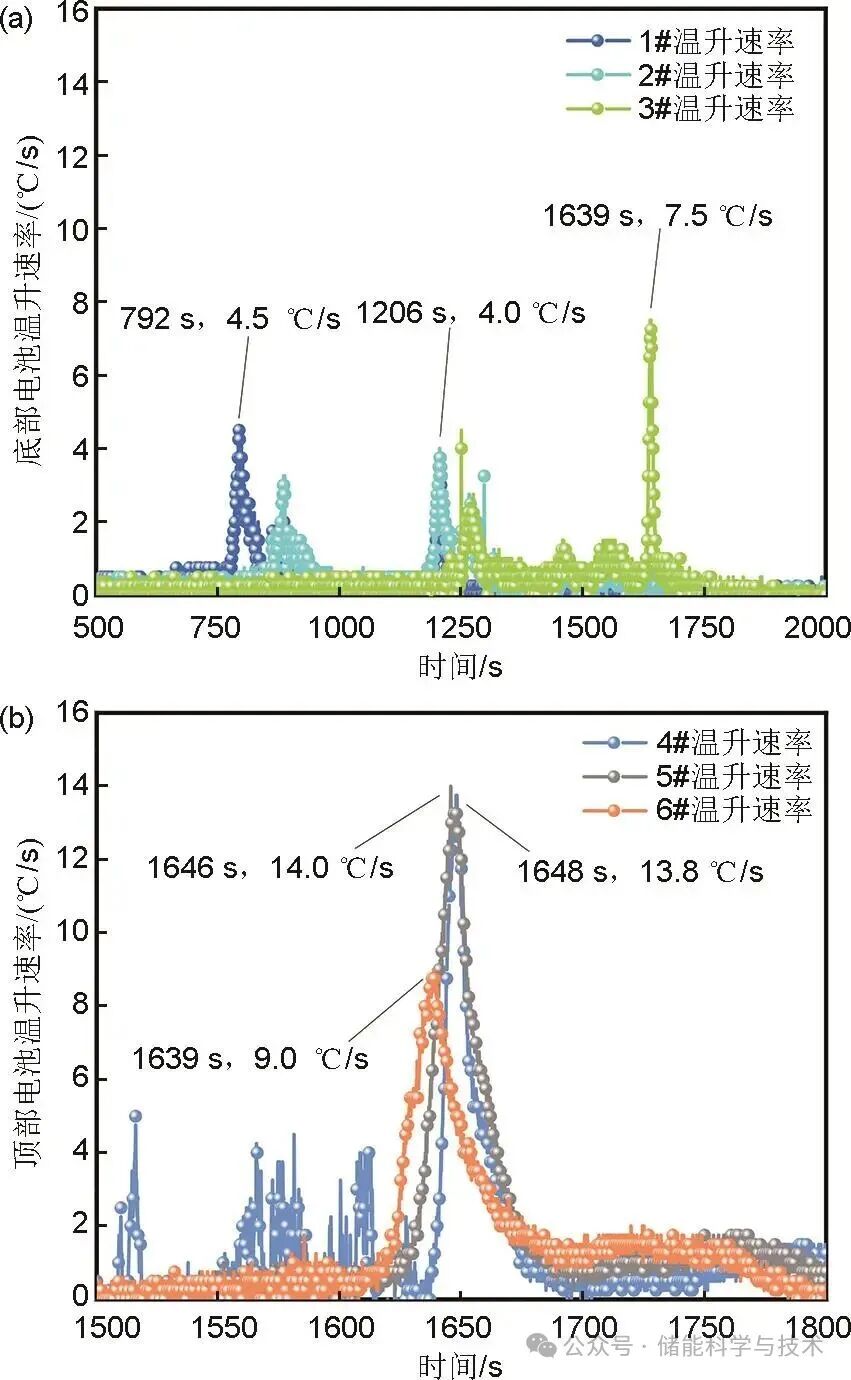

在图7(d)的底部电池温度变化图中可以发现,电池发生热失控前存在3段阶梯式温升过程,由于4#、5#、6#电池的平均温度曲线几乎重合,取5#电池的温升阶梯进行特征分析,如图9所示。图9中绿色区域标注处为火焰烘烤阶段,是由底部电池开阀排气过程引起的烘烤状态火焰阶段;红色区域标注处为火焰射流阶段,是由底部电池剧烈热失控引起的射流状态火焰阶段。

图9 5#电池温升阶梯

在实验过程中,1#电池开阀后,顶部电池依次经历了底部3节电池的开阀排气和热失控过程,因此经历了3个火焰烘烤阶段和3个火焰射流阶段。第一个火焰烘烤阶段开始于1#电池开阀,共经历221 s,电池温升为24.9 ℃,平均温升速率为6.8 ℃/min;第一个火焰射流阶段开始于1#电池剧烈热失控,共经历110 s,电池温升为25.5 ℃,平均温升速率为13.9 ℃/min;第二个火焰烘烤阶段开始于2#电池开阀,共经历295 s,电池温升为31.5 ℃,平均温升速率为6.4 ℃/min;第二个火焰射流阶段开始于2#电池剧烈热失控,共经历123 s,电池温升为31.1 ℃,平均温升速率为15.2 ℃/min;第三个火焰烘烤阶段开始于3#电池开阀,共经历195 s,电池温升为24.7 ℃,平均温升速率为7.6 ℃/min;第三个火焰射流阶段开始于3#电池热失控,共经历117 s,电池温升为34.4 ℃,平均温升速率为17.6 ℃/min。实验进行到1598 s时,顶部电池发生同步火蔓延。

综上所述,顶部电池在火焰烘烤阶段和火焰射流阶段的温升均在24.7~34.4 ℃,但火焰射流阶段的温升速率为13.9~17.6 ℃/min,火焰烘烤阶段的温升速率为6.4~7.6 ℃/min,顶部电池在火焰射流阶段的温升速率约为火焰烘烤阶段的2倍。这说明底部电池在剧烈热失控阶段对顶部电池的加热效率更高,这是由于剧烈热失控阶段的火焰射流速度较快,产生的射流火对顶部电池底面具有更高的加热效率。

4 火蔓延触发过程能量传递机制

4.1累计传递能量

实验3虽能复现实验2和实验1的物理过程,但实验3中底部各节电池的开阀排气和热失控过程在时间维度上存在重叠,底部各节电池单体为顶部电池累计传递的能量无法量化。在实验2和实验3中,顶部电池单体的温升曲线几乎重合,说明顶部电池经历近似相同的加热过程,电池间几乎不存在传热效应。因此底部电池火焰对顶部电池的传热效应与顶部电池数量无关,通过实验1与实验2的数据能够解耦实验3的能量累加过程,以此可以定量研究触发顶部电池火蔓延的过程中,底部各节电池的累计传递能量。

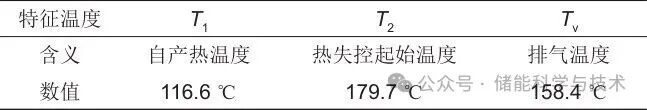

下文首先通过绝热量热数据验证实验计算结果的准确性。表3总结了该电池热失控的特征温度。其中自产热温度T1为116.6 ℃,热失控起始温度T2为179.7 ℃,开阀排气温度Tv为158.4 ℃,电池绝热量热温升曲线如图10所示。由式(2)计算得出,触发电池单体开阀排气所需能量为294.3 kJ,触发电池单体热失控所需能量为341.8 kJ。

(2)

式中,c为电池比热容,取值为985.3 J/(kg·℃);m为电池质量,取值为2.24 kg;T为电池温度,参数来源于绝热量热数据及上文3组实验顶部电池的平均温升,单位为℃。

表3 特征温度

图10 电池绝热量热数据

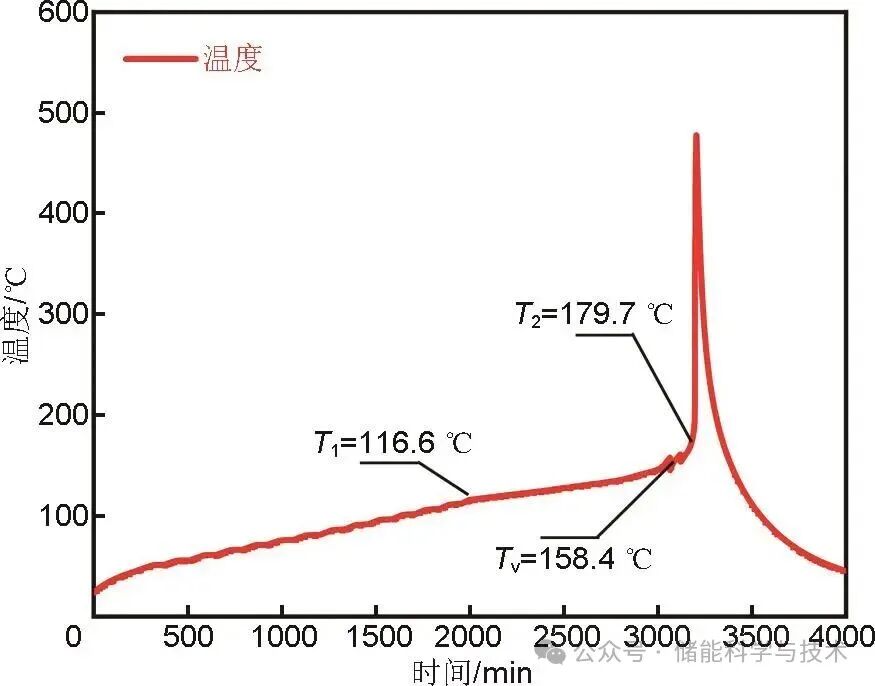

经式(2)计算,各组实验中顶部电池单体所积累的能量如图11所示。底部1节电池对顶部电池单体传递的能量为249.1 kJ,其在绝热量热数据计算的开阀能量界限以下,约占开阀能量的84.6%;底部2节电池对顶部每节电池单体传递的能量为334.3 kJ,恰在绝热量热数据所计算的开阀能量和热失控触发能量区间内,约占热失控触发能量的97.6%。实验3中,顶部电池发生火蔓延,电池单体火蔓延触发的能量边界为379.7 kJ,与通过绝热热失控测试数据计算得到的热失控触发能量(341.8 kJ)仅相差37.9 kJ,证明了研究的准确性。

图11 顶部电池单体能量积累情况

4.2不同路径传热

顶部电池的侧面和底面直接受到火焰加热,其火蔓延触发能量由4部分组成,分别为来自底面的传热、来自侧面的传热、自产热、对流辐射散热,如式(3)所示。由于在加热过程中自产热速率极小,且加热持续时间较短,自产热在这个过程中可以忽略不计。顶部电池在火焰的包裹下,通过对流辐射向环境的散热也可忽略不计。

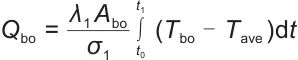

图12为实验3中顶部4#、5#、6#电池的底面温度,其呈现相似的温度变化趋势,因此可以近似认为底部火焰对顶部电池的加热是均匀的,顶部电池的底面积可以确定为加热面积。但火焰对侧面的加热并不均匀,无法确认侧面的加热面积。本工作以4#、5#、6#电池底面温度的平均值近似代表顶部电池底面的平均温度Tbo,如式(4)所示。通过底面的传热量由式(5)计算,结合式(3)可以解耦火蔓延触发能量Qtrig,分别得到顶部电池通过底面和侧面的传热量占比,进一步为储能系统的定向安全防护提供指导思路。

(3)

(4)

(5)

式中,Qtrig为顶部电池触发能量,kJ;Qbo为顶部电池通过底面接收的热量,kJ;Qside为顶部电池通过侧面的传热量,kJ;Qself为电池自产热,取值为0 kJ;Qdiss为散热量,取值为0 kJ;Tbo为顶部电池底面的平均温度,℃;T4bo、T5bo、T6bo分别为4#、5#、6#电池的底面温度,℃;λ1为电池沿大面的导热系数,取值为21.24 W/(m·℃);Abo为电池底面面积,取值为0.0047 m2;σ1为电池底部与电池中心的距离,取值为0.106 m。

图12 顶部电池底面温度变化

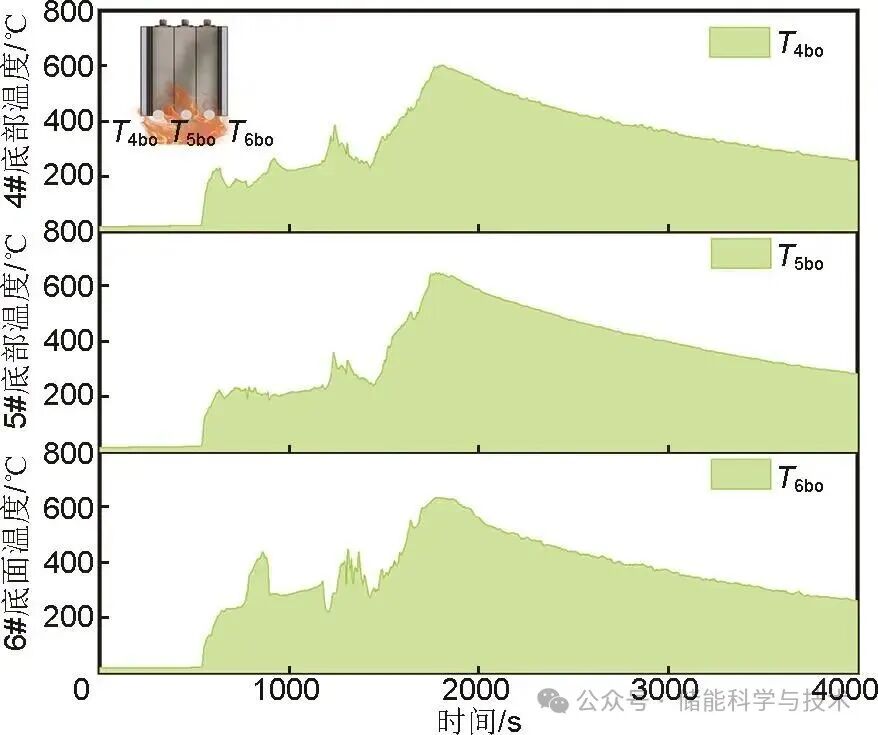

顶部电池通过底面和侧面的传热量占比如图13所示。在触发顶部电池火蔓延的能量中,通过底面的传热量为180.5 kJ,占总触发能量的47.5%;通过侧面的传热量为199.2 kJ,占总触发能量的52.5%。由此可见,两个路径的传热量占比相近,二者均为重要的传热路径。

图13 不同路径传热量

4.3能量传递机制

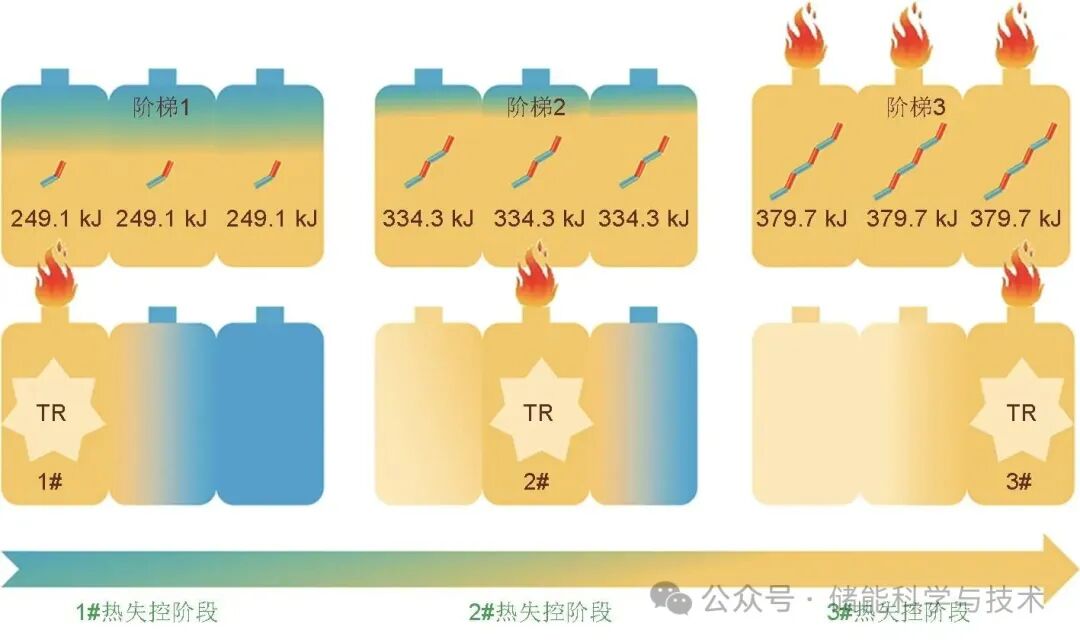

图14总结了本工作双层储能电池火蔓延发生的能量传递机制:在底部1#电池经历开阀排气和热失控后,顶部3节电池内部经历了第一个温升阶梯,此时顶部电池积累能量249.1 kJ,但这些能量不足以引起热失控和开阀;接着底部2#电池经历开阀排气和热失控,顶部电池内部经历第二个温升阶梯,内部能量积累至334.3 kJ,这些能量能够引起开阀排气,但距离触发热失控还需要45.4 kJ;然后底部3#电池经历开阀排气和热失控,顶部3节电池内部经历第三个温升阶梯,此时达到触发热失控所需要的能量边界379.7 kJ,3节电池同时发生热失控。在整个过程中,顶部电池通过两个侧面的传热占比52.5%,通过底面的传热占比47.5%。

图14 能量传递机制

通过本研究可以发现,上层电池火蔓延的发生依赖于下层电池的横向热蔓延,因此为了避免火蔓延的发生及演变,应当在电池间布置适宜的隔热材料,以控制下层电池的横向热蔓延;其次,本研究发现顶部电池积累的能量即使达到接近热失控,在失去加热源后也能自发地停止自产热,且在火蔓延发生前有充足的时间(1061 s)进行人为干预,因此应当利用这一段黄金时间,及时进行消防灭火工作;最后,在电池模组设计过程中,应尽量避免电池底面和侧面直接暴露于环境中,火蔓延发生时二者都为重要的传热路径,因此可以在电池底部及侧面布置隔热材料。

5 结论

本工作通过开展双层磷酸铁锂电池模组火蔓延实验,设计双层电池数量分别为1节、2节和3节的实验方案,研究了100 Ah磷酸铁锂电池火蔓延特性及触发过程的能量传递机制。以下为本工作主要研究结论:

(1)底部1节电池热失控只能引起顶部电池单体温升120.9 ℃,不能诱发其开阀和热失控;底部2节电池能引起顶部电池单体温升162.6 ℃,能够诱发其开阀,但不能触发热失控;底部增加到3节电池能够触发顶部3节电池同时发生热失控。

(2)在火蔓延发生后,顶部电池峰值温度为640.2 ℃,比底部电池高115.9 ℃(22.1%);最大温升速率为14.0 ℃/s,比底部电池高6.5 ℃/s(86.7%),顶部电池具有更高的危险性。

(3)在火蔓延触发过程中,底部电池依次发生开阀排气和热失控,顶部3节电池经历近似相同的加热过程,内部存在3段温升阶梯,在火焰射流阶段的温升速率为13.9~17.6 ℃/min,火焰烘烤阶段的温升速率为6.4~7.6 ℃/min。顶部电池在火焰射流阶段的温升速率约为火焰烘烤阶段的2倍。

(4)在火蔓延触发过程中,底部3节电池累计传递至顶部电池单体的能量分别为249.1 kJ、334.3 kJ和379.7 kJ。在这些能量中,通过底面传热占比47.5%,通过侧面传热占比52.5%。

第一作者:徐成善(1993—),男,博士,助理研究员,主要从事动力及储能电池系统失效机理,测试建模和安全设计相关研究

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:1582粉丝:22

相关推荐

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败