首页能源头条推荐资讯详情

新国标下的安全突围:AI助力储能防线升级

发布者:

来源:

标签:

2024年8月1日,国内首部储能电池安全强制性国家标准GB44240-2024正式实施,标志着我国储能产业进入“安全红线”时代。这一标准升级的时间窗口,恰好落在储能产业爆发式增长与价值重构的历史交汇点上。

CNESA数据显示,截至2025年上半年,国内新型储能累计装机规模突破101.3GW,同比增幅达110%。然而,在储能行业狂飙突进的发展浪潮下,安全问题始终如影随形,超九成安全事故源于电芯内部隐患未能及时识别。规模扩张与安全风险的矛盾倒逼行业从“事故响应”转向“风险防控前置化”。

中国储能安全标准与技术正改写全球行业规则

随着储能系统报价、集采中标价格持续大幅走低,价格压力已直接传导至储能安全领域,安全成本不断被压缩,投运后的系统安全稳定性问题成为业界关注的焦点。

当前,全球储能安全标准正呈现差异化发展态势。据了解,以美国UL标准、欧盟IEC标准为代表的国际规范,多为推荐性标准,在热失控测试中保留弹性空间,允许通过加热引发单体热失控来测试扩散性能。而我国新国标采取“零容忍”态度,仅在电芯层级就新增6项极限测试,不仅新增振动、浅刺、强制放电等极限测试项目,更在电池热失控试验中要求电池在加热后不起火、不爆炸,彻底改变了国际标准中允许热失控发生后再处理的被动模式。

而在储能安全管理中,“本征安全”、“被动安全”与“主动安全”共同构建起储能电站的安全防控体系核心。其中,本征安全聚焦电池本体安全,从源头降低事故发生概率;被动安全侧重事故后的应急处置。而主动安全则以预警为核心,通过主动防控进一步从源头降低电池系统的安全事故风险,成为行业聚焦重点。

事实上,当前主动安全尚处发展阶段,监测手段还不完善。德赛电池研究院院长荣强坦言,当前行业对电芯的热失控监测,往往只能在事故发生时或事故发生后才能捕获故障信号并触发应对措施,监测信号存在很大的滞后性。

德赛电池认为,储能安全管控必须前置化、智能化。德赛电池所强调的“安全前置化”,并非简单的“提前干预”,而是通过深入研究失效机理,实现从“事后灭火”到“事前预警”的本质性突破。

本征安全与主动安全协同进化

为实现单体电芯级的提前预警功能,需要深入探索电池失效机理,寻求电池健康状态评估的因素及监控方法。只有搞清楚“风险从何而来、如何发展”,才能让预警不流于形式,真正做到“有的放矢”。

储能主动安全技术主要是依靠传感器采集包括温度、电压、气体等在内的多种信号,全面监测电池状态并实现早期预警。不过,其预警逻辑依赖预设阈值触发,这对传感器的长期稳定性与数据可靠性提出了严苛要求。

传统电芯仅仅能监测电压、温度这些“表面”数据。德赛电池结合前期大量的实验和相关性分析,锁定影响电池健康状态的关键因子,结合新型温压一体传感技术开发出主动安全AI电芯,并打造出一套可实现“源头阻断、实时监测、风险预判”的全生命周期内实时监测电池健康状态的主动安全系统。

7月,德赛电池自主研发的主动安全AI电芯·系统已实现正式量产。其主动安全AI电芯创新性地在电芯内部嵌入温压一体传感器,如同中医问诊“切脉”一般,可实时感知微观副反应的气体、气压与温度等变化,进而由AI算法判断电芯健康状况。

“作为电芯内部压力及温度数据传输的关键器件,传感器如何保证信号输出的长期稳定,是实现主动安全技术的关键之一。”德赛电池研究院院长荣强强调,德赛电池通过深入剖析电解液腐蚀机制,使用特殊材料及封装工艺,开发了电解质耐受的新型传感器,可以在电芯内部复杂严苛的工作环境下工作,准确、可靠的敏锐捕捉电芯内部温压变化信号。

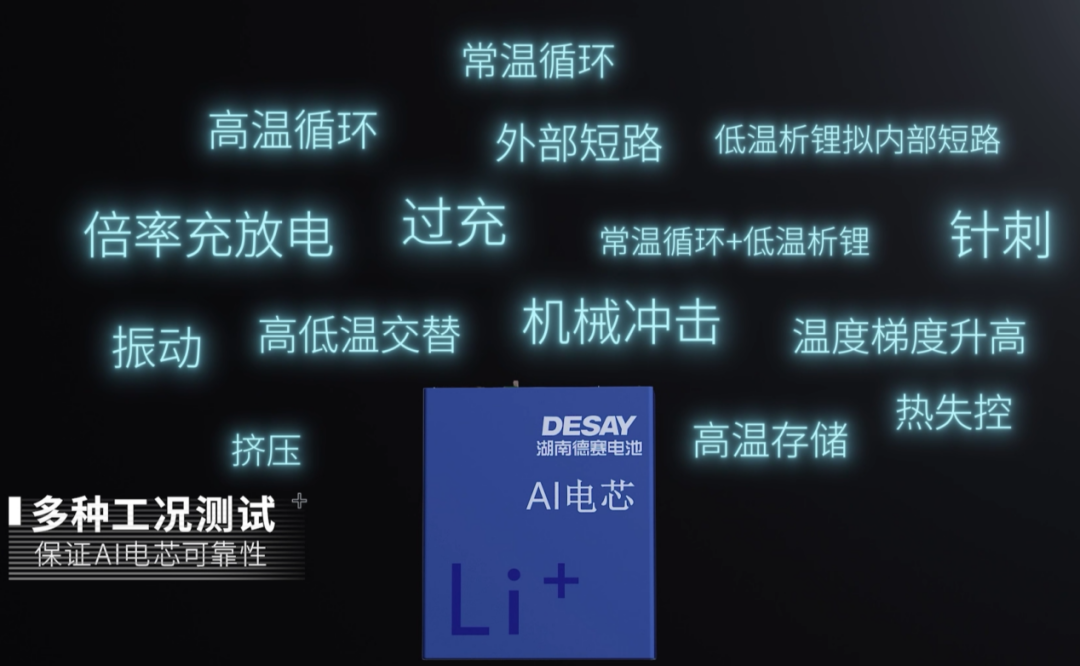

没有技术支撑的“前置防控”只是空谈,只有通过智能化技术打通“数据采集-分析-预警-处置”的全链条,才能让“事前预警”具备科学依据。据了解,德赛电池通过“产线设计-极限测试- 一致性控制”三重防线确保电芯本征安全。在产线端,严格管控磁性物质、实施多道Hi-Pot测试,从源头降低内短路概率;在测试端,开展针刺常温循环、高温存储、机械冲击等23项极限测试,全面适配新国标标准。

“在数十套系统、数百次测试及数万支电芯的验证下,AI电芯可稳定监测内部气压和温度,可靠性卓越。”荣强强调,德赛电池还绘制了气压、温度与电池健康状态的量化关系谱图,建立了20余套AI电芯测试标准,能够准确可靠的为主动安全预警系统提供信号。

破解安全预警痛点,数据零延迟传输

随着新型储能规模持续扩张,主动安全技术正从“可选配置”逐步升级为“核心刚需”。得益于“云、大、物、移、智”等新兴技术的爆发式发展,储能安全管理正加速迈入“AI时代”。今年2月,工信部等八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确将全生命周期安全技术列为核心攻关方向,重点扶持数字孪生、人工智能在安全预警中的应用。

据悉,依托AI算法,能够对电芯全生命周期的电压、温度、循环次数等多维数据进行深度挖掘与多维度解析,从而构建电芯健康状态的精准评估模型与动态画像。通过对历史数据的学习与实时数据的迭代分析,它可动态生成寿命衰减曲线并预测剩余寿命,通过精准把控电芯使用边界,从源头避免因过度充放、超期服役导致的安全风险,这一能力对储能电站的安全高效运营至关重要。

当AI技术开始深度赋能,一场关于效能与安全的变革将悄然发生。AI主动安全电芯的能力也远不止“简单”的信号分析与处理,AI的“恐怖”之处就在于它能够主动学习、可以像人一样思考。除了依托气压、温度等信号捕捉电芯亚健康状态与紧急风险,它更像一个具备深度学习能力的“智能卫士”。

据德赛电池系统和算法研发总监闫垚峰介绍,基于AI电芯,德赛电池在行业内首次开发并集成了“电压、内部温度、内部气压”三大核心数据的BMS,实现了对单体电芯级内部数据的实时监控、零延迟传输。通过综合评估每颗电芯的内部温度和气压的细微变化,BMS能够识别出有“疲劳”趋势或处于“亚健康”状态的电芯,并主动、提前地进行精细化均衡。

通过持续吸收海量运行数据,其算法模型能不断进化,从单一参数监测升级为多维度特征关联分析,比如将电芯循环次数、充放电速率、环境湿度等变量纳入评估体系,精准预判潜在故障的演变路径。同时,基于预警的主动运维可让团队脱离盲目巡检,依“诊断报告”精准处置,提升效率、降低成本且消除潜在严重故障。运维过程、方法及结果会记录存档形成运维技术闭环,助力优化电芯设计、修正BMS控制逻辑、迭代预警算法模型,为安全风险管控提供卓越的技术加持。

更值得关注的是,其更具备自适应调节能力:当检测到电芯处于连续高功率充放电、极端温差等复杂工况时,能主动联动BMS与EMS系统动态调整充放电截止电压、均衡策略,从源头降低析锂、内短路等风险概率。同时,其与储能电站整体控制系统的深度协同,可将电芯状态数据实时同步至冷却系统、消防系统,形成“监测-预警-调控-防护”的毫秒级响应闭环,从被动预警延伸至主动干预安全管理全面升级。

AI大数据驱动下,不仅显著提升问题处理效率、降低运维成本,更关键的是,德赛电池这套从电芯到系统的全链路安全管理架构,可以提升电池循环寿命最高达15%。依托专属BMS和云端AI平台分析数据,能将析锂、微短路等风险预警提前至30天以上,且在过充工况下还能提供14分钟应急窗口。

结语

在政策驱动、标准升级与企业创新的多重作用下,储能安全体系正形成“本征安全为基、主动预警为核、被动防护为辅”的全链条安全管理格局。未来,以AI、数字孪生为代表的智能技术将进一步与储能深度融合,推动行业向“更安全、更高效、更经济”的方向迈进,为新型电力系统建设提供坚实支撑。

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:1555粉丝:15

相关推荐

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

旧能新能都是能

- 加载失败

能源小咖