首页能源头条推荐资讯详情

寰视 | 德国绿电直供模式分析及其启示

发布者:

来源:

标签:

在全球加快推进碳中和的背景下,企业对稳定、低成本且可追溯的可再生能源需求日益迫切。“绿电直供”作为一项降低企业用电成本、释放经济与减碳红利的模式,正受到广泛关注。本文以德国的典型案例与法规演进为切入点,梳理绿电直供的法律逻辑与利益格局,并结合中国电力体制改革的实践,探讨可借鉴的政策路径与落地方案,旨在为中国绿色电力交易和产业低碳转型提供有益参考。

绿电直供的法律逻辑

欧洲绿电购买协议(PPA)主要包括三种形式:绿电直供、离现场购电(通过电网购买绿电)和套管购电(绿电代购)。其中,绿电直供协议是指可再生能源通过专用输电线路直接输送至用电客户。在此模式下,电网使用费用可能减少甚至被免除,相关设施的规模通常根据用户的用电需求定制,不足部分的电力则由电网运营商补充供应。

绿电直供的法律基础是“封闭配电网”(私有微网)。此类配电网的供电范围通常限于特定的工业、商业或共享服务区域,除少量附属住宅外,不向居民供电。封闭配电网在法律地位上与普通配电系统相同,但在信息公开和费用收取方面享有多项监管豁免,因此为绿电直供线路提供了明确的法规支持。

欧盟直到2009年才正式引入“封闭配电网”概念,而德国同类配电网早在百年前即已出现。因监管宽松,土地所有者常以此谋取垄断利润,使其盈利能力和投资回报率显著提升。例如,监管机构对电网使用费用等缺乏明确规定,使公用事业公司能够凭借自身的核心竞争力,在微网开发与运营中拓展盈利空间。此外,客户通常也倾向由一家服务商统一提供电、气、水和热等综合能源服务,协同效应显著,进一步增强了这一商业模式的吸引力。为与欧盟相关法令保持一致,德国还引入了“自用电装置”作为选项(见表1)。

欧盟《电池和废电池法》首次将“绿电直供”写入法规,明确了用户点对点购电权利、绿电购买协议(PPA)的制度保障、接入灵活性和监管支持,构建了政策、技术与法律三位一体的直供支撑体系。

总之,法律先行——“封闭配电网”与“自用电装置”及其监管豁免让绿电专线有法可循、无网费之忧,奠定直供商业模式的成本优势。

绿电直供的成功例子

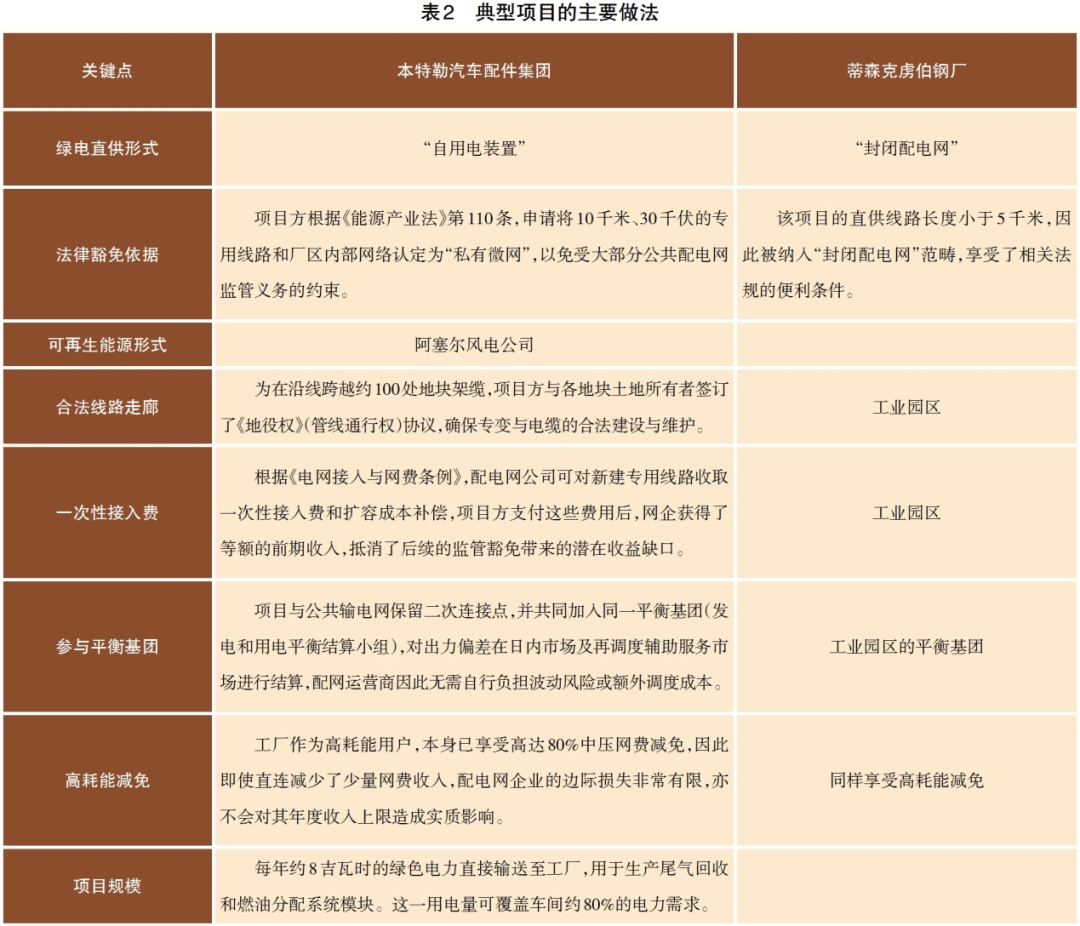

2019年,在欧盟有关绿电直供的法令颁布后,德国开始推广绿电直供。如典型案例本特勒和蒂森克虏伯风电直供分别是“封闭配电网”和“自用电装置”的两个典型案例(见表2)。

两个项目都凭借“长期锁价+低运维+电网使用费豁免”三重优势,企业可将购电成本锁定在可预测区间。其中,电网使用费减免是盈利模式的核心。

该专用线路仅用4个月便完工。项目方与沿线近100位土地所有者快速达成用地协议,为工程顺利落地扫清障碍。项目能顺利并网且未与配电网运营商发生实质冲突,关键在于充分用足了德国现行法规与商业安排。

更具创新性的是,在处理配电网拥塞导致的再调度问题时,蒂森克虏伯钢厂项目采用了一种灵活高效的本地绿电消纳机制:通过公共配电网,将局部过剩的风电电力传输至蒂森克虏伯附近的另一座钢厂,实现了区域内风电的就地利用与负荷匹配,既避免了上级电网的再调度成本,也提升了本地绿电利用率。

总之,德国本特勒与蒂森克虏伯案例验证了直供专线在电力成本和碳成本上的“双赢”。

不过,从当前实践看,德国的绿电直供模式面临“扩而不强”的现实瓶颈。可用于直供的项目资源有限,且项目布局受地理、配网条件和审批等多重因素制约。为释放潜力,德国政府正逐步放宽相关限制,并允许容量不超过1兆瓦的小型可再生能源装置通过市场溢价机制直接与工业用户签署供电协议,降低运营和接入门槛,鼓励更多分布式新能源电源参与直供体系。

对中国的启示

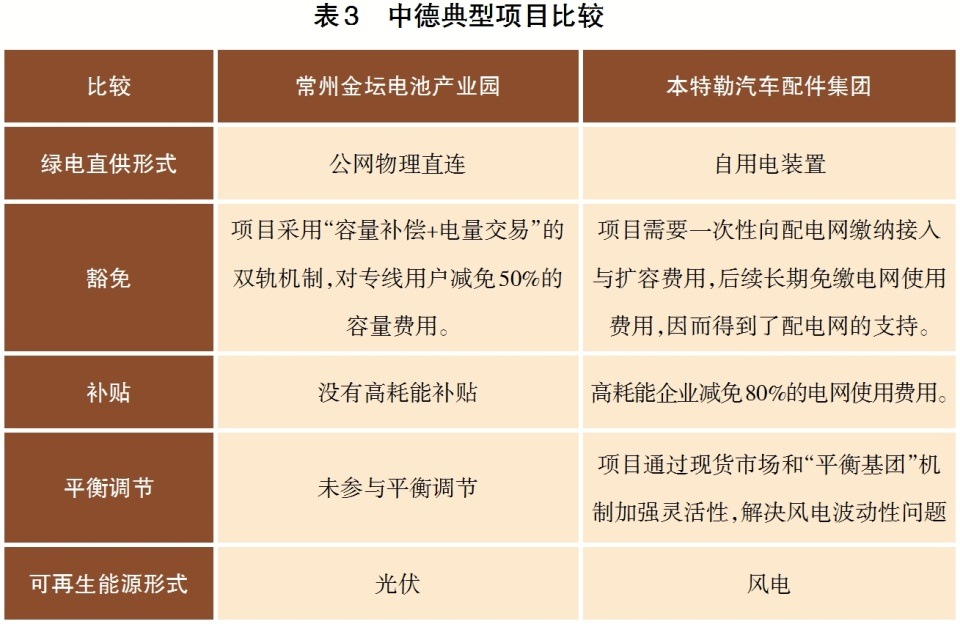

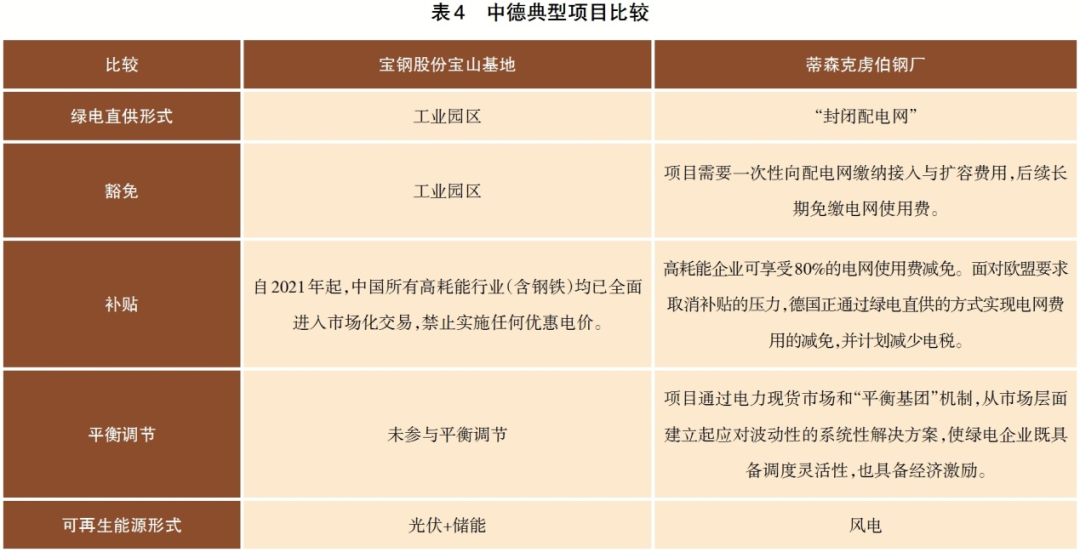

与德国类似,中国也有园区微电网和绿电直供的机制,但似乎推进并不顺利,可能主要有以下几方面原因,与德国模式的差异和增量配电网开发的共性问题都能找到对应(见表3、表4)。

常州金坛电池产业园依托绿电直供模式,成功吸引宁德时代、蜂巢能源等龙头企业落户,带动200余家上下游企业加速集聚。园区通过公网专线实现绿电直供,不仅理清碳足迹,也为出口创汇提供支撑。而在德国,绿电直供的动因则不仅限于应对碳足迹管理,更在于通过减免电网使用费用获取可观的经济收益。根据德国能源购电方联合会2025年的数据,工业电价中约有37.3%属于电网使用费,凸显出电网成本的重要性。

这也引出了一个值得关注的问题:备用容量成本如何分摊。一旦变压器等基础设施建成,长期闲置将造成资源浪费。常州金坛电池产业园通过容量补贴机制,缓解了因基础设施投入带来的电费上涨压力。本特勒则通过长期合同与现货市场相结合的购电方式,其电网使用费用采用容量与电量挂钩的定价机制,有效压缩了容量成本。

值得强调的是,绿电直供的可持续运行离不开配电网售电公司所提供的平衡服务。正是这些平衡机制,在高比例可再生能源并网、用电波动性增强的背景下,保障了系统运行的稳定性与经济性。通过市场平衡机制与灵活响应,绿电直供企业得以免受容量冗余与价格波动的风险,实现真正意义上的多方共赢。

从本质上看,无论是在德国还是中国,绿电直供的发展都必须面对一个共同的现实:在现有配电体系中争取“分一杯羹”,能否实现与配电网的利益共享,往往是项目成败的关键。

与此相似,德国的“自用电装置”和“封闭配电网”也强调分布式就地消纳,但其制度基础更加稳固。在德国,《能源产业法》和《可再生能源法》明确规定,直供线路享有法定地位,配电网运营商必须无条件接入,且自建线路可免除电网使用费用。这些是硬性法律条文,不容拒绝也不容回避。

相比之下,中国的绿电直供更多依赖国家发改委、国家能源局等部门发布的鼓励性文件,并未形成上下位法之间的法律衔接。尽管多个地方政府出台了支持政策,但缺乏统一的国家级法律保障,使得企业可选择“做”或“不做”,绿电直供难以形成刚性的市场需求,也限制了其规模化推广的路径稳定性。

欧盟法院在2024年11月28日作出了C-293/23号判决,明确要求德国撤销绿电直供“≤5千米”限制。在这一背景下,德国可以此为契机将取消直供距离阈值纳入《能源产业法》修正案,并进一步将“绿电直供比例”纳入工业企业的能耗与碳排放绩效考核体系,通过法律手段硬性推动所有大型工业用户配置一定比例的绿电直供线路,实现“判决促修法—修法破解障碍—考核强落地”的完整政策闭环。

而在中国,庞大的工业体系和分布式绿电资源,为绿电直供的大规模推进奠定了坚实基础。如果能在政策设计、法律位阶和机制配套上进一步明确约束与激励,推动园区级、产业链级的直供体系制度化、常态化建设,有望形成规模效应,释放出绿电就地消纳和分布式能源系统的巨大潜力。从两国政府的角度来看,限制自然垄断、减少碳排放与提升出口能力,本应服务于相似的战略目标。对于以制造业为支柱的出口型经济体而言,强化出口竞争力尤为关键,这也为政策突破提供了充足的正当性。

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:1579粉丝:4

相关推荐

- 加载失败

- 加载失败

能源行业新闻

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

星河入梦

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败