首页能源头条推荐资讯详情

电热耦合诱导三元锂离子电池热失控特性

发布者:

来源:

标签:

DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0097

本文亮点:1.针对目前多滥用条件下电池热失控特性研究相对较少的现状,本研究以58Ah大容量三元锂离子电池单体为研究对象,深入探究了电池在电热共同作用下的热失控特性。 2.本文从多角度对比了电热耦合与单一过热、过充的电池热失控特性区别,探究了不同过充程度和不同加热功率对电热耦合下的电池热失控特性的影响。

摘 要 锂电池目前广泛应用于电化学储能和新能源汽车领域,其热失控造成的起火问题严重威胁着人们的生命和财产安全,制约电化学储能和新能源汽车行业的发展。目前,对锂离子电池热失控的研究大多聚焦于单一滥用工况下的热失控过程,针对多种滥用工况引发热失控的研究仍较为稀缺,电热耦合诱发热失控的内部机理也尚不明确。本工作以58 Ah三元锂离子电池单体为研究对象,深入探究了电池在电热共同作用下的热失控特性,分析了电热耦合与单一工况的热失控特性区别、不同过充程度和不同加热功率对电热耦合下热失控特性的影响,结果表明,电热耦合滥用下的电池热失控进展更快,热失控和开阀时间更早,排气和喷射火阶段持续时间更短,并且拥有更低的热失控触发温度和更高的热失控最大温度,热失控危险程度显著提升;高荷电状态(SOC)的电池拥有更高的热失控风险,100 W加热功率电热耦合条件下的开阀和热失控的SOC边界分别在120%~125%SOC和125%~128%SOC之间;100 W和200 W加热功率下电池电压变化与单一过充工况类似而在300 W以上加热功率下与单一过热类似,说明在低加热功率下电热耦合内部反应机理更类似于过充,但是在高加热功率下热作用占主导;电热耦合下电池在高加热功率时的热失控进展更快,开阀和热失控的时间更早,但是在低加热功率下的热失控程度更加剧烈,拥有更猛烈的喷发行为和更高的热失控最大温度。本文可对大容量三元锂离子电池在多滥用条件下安全性能的提升提供一定参考。

关键词 三元锂离子电池;热失控;电热耦合;过充程度;加热功率

锂离子电池因为其高能量密度、可再充放电、适应性强等优点,目前已经得到了广泛的应用。然而锂离子电池的安全问题一直是整个电化学储能行业的重中之重,直接影响到整个电化学储能和新能源汽车行业的发展,在一些非正常的工作条件下,比如高温环境或者过充条件下锂离子电池内部的材料可能会受到电池高温的影响而发生副反应,导致整个电池的热失控,最终甚至导致电池起火爆炸的现象,对电化学储能系统和新能源汽车的安全有着十分严重的影响。

锂离子电池热失控是由机械滥用、电滥用或热滥用触发内部链式放热反应引发的自加速过程,其核心机理包括:固体电解质界面(SEI)膜分解、负极活性物质与电解液的还原反应、隔膜熔融、正极材料氧化分解以及电解液热解反应等放热副反应。这导致产热速率远超散热能力,最终形成不可逆的失控过程。国内外许多学者开展了对不同滥用条件触发热失控的研究,并取得了一定的成果。陈吉清等进行了三元动力电池过充安全性实验研究,他们发现电池过充热失控具有明显的触发和演化过程,并存在一定的反应时间。Wang等通过实验探究了不同充电倍率下的过充对磷酸铁锂离子电池热失控和排气特性的影响。研究发现,随着充电倍率的增加,电池会更快地进入热失控的链式反应阶段。Huang等阐明了加热位置对热失控传播的影响,并揭示了热导率主导的影响机制。Wang等通过实验研究了热源和加热功率对热失控行为的影响,发现高加热功率和大加热面积会导致更剧烈的热失控行为。

除了对单一滥用条件的研究,目前许多学者也开始展开对多种滥用条件共同作用触发热失控的研究。孙旭东等以温度作为热场和电化学场的耦合要素建立了电池热-电滥用的数值模型,研究了电热耦合滥用下不同倍率、不同热源位置等条件下的电池的热失控特性。许金龙等建立了电-热滥用耦合热失控模型,系统地研究了充电倍率、环境温度等因素对电池热失控特性的影响,结果表明在电热耦合作用下,电池更容易发生热失控。Zhao等使用EV-ARC(electric vehicle accelerated rate calorimetry—电动汽车加速量热仪,是一种用于模拟极端条件下电池热失控特性的加速量热装置)研究了21700型圆柱电池在侧向加热条件下不同荷电状态(SOC,指剩余电量与完全满电状态下总电量的比值)下的热失控特性,发现随着SOC的增加,电压下降时的温度呈下降趋势。Hu等通过在电热共同作用下对18650型圆柱电池进行不同充电倍率的过充实验,发现随着充电倍率从1C增加到5C,充电热在电池总产热中的比例从2.0%增加到28.1%。

从目前的研究现状来看,锂离子电池热失控的机理大多聚焦于单一滥用工况下的热失控过程,实际上锂离子电池的工作环境是复杂多变的,针对多种滥用工况引发热失控的相关文献仍较为稀缺,目前电热耦合诱发热失控过程中的主控机制和转化条件尚不明确,并且对电热耦合作用的研究主要集中在数值模拟和小型圆柱电池上,因此有必要采用更大容量锂离子电池作为研究对象,本工作针对58 Ah三元锂离子电池进行电热滥用耦合实验,探讨了电热耦合与单一工况的热失控特性区别、不同过充程度和不同加热功率对电热耦合下热失控特性的影响,研究结果可对大容量三元锂离子电池在多滥用条件下安全性能的提升提供一定参考。

1 实验方法与平台

1.1实验对象

本研究采用某商用58 Ah方形铝壳三元锂离子电池为实验对象,由LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2正极材料和石墨负极材料组成,电池的尺寸为148 mm×102 mm×26 mm,质量为0.93 kg,充放电电压范围为2.75~4.35 V。为了检测各个电池间的一致性,对电池进行了充放电循环激活实验。结果表明,各个电池的充放电容量和内阻误差不超过2%,证明电池之间的一致性满足实验要求。

1.2实验平台与数据采集

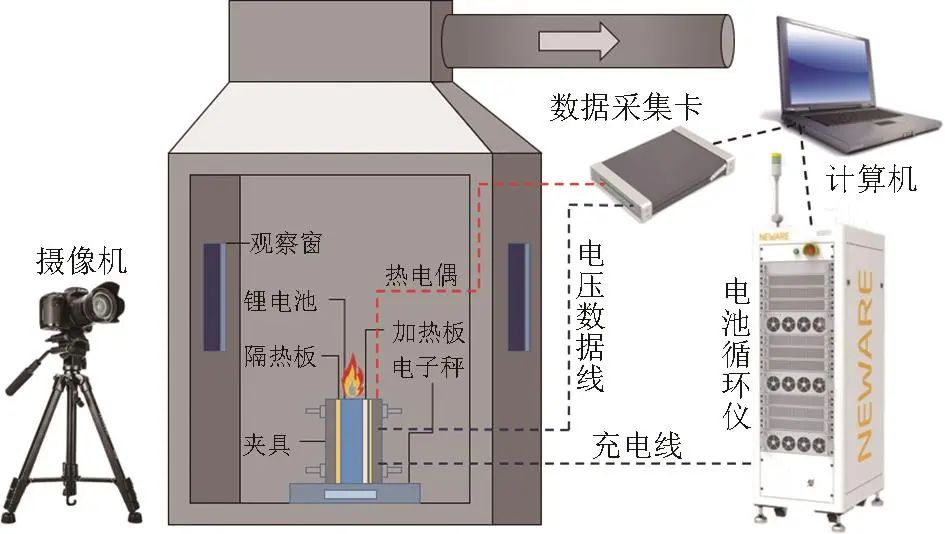

如图1所示,本实验在定制的防爆箱中进行,防爆箱的尺寸为1.5 m×0.8 m×2 m,表面设有观察窗口,实验产生的烟气随着顶部排气管道由排气泵排出,侧面设置穿线孔用于接通电源和传输数据,防爆箱为不锈钢材质。电池用钢制夹具固定住,电池一侧与加热板接触,电池与加热板的另一侧与夹具之间用一层5 mm厚的云母板进行隔热,使用耐高温胶带固定热电偶。

在数据采集方面,在电池前后表面都布置了一根直径为1 mm的K型热电偶,热电偶的误差为±1 ℃,电子秤负责记录实验期间的质量变化,电池的正负极连接的电池循环用来控制电池的充放电并且实时监测电池电压。温度、质量和电压的数据采集频率均为1 Hz,整个实验过程都用高清摄像机进行记录。

1.3实验方案

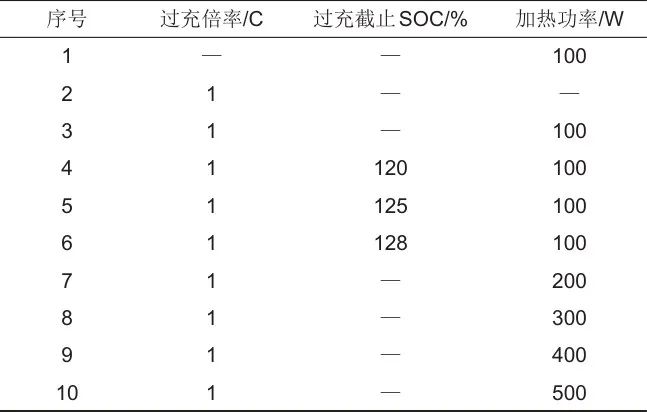

本研究的主要目的是探究锂离子电池在电热耦合滥用条件下的热失控特性,总共设置了10组工况,研究了电热耦合与单一工况的热失控特性区别、不同过充程度和不同加热功率对电热耦合下热失控特性的影响,每组工况至少重复两组实验,具体的工况设置见表1。

表1 工况设置

本实验的过充部分使用新威CT-4001-60V100A-NA型充放电循环仪进行,额定功率为7.8 kW,最大可输出100 A的直流充电电流,本次实验采用1C的充电倍率,即以58 A的电流对电池恒流充电,通过电流乘以时间来计算电池的过充容量,以此确定过充到不同SOC所需要的时间,过充完成后循环仪自动停止充电。实验的过热部分采用的是100~500 W加热板对电池进行正面加热,加热板的面积与电池正面一致,外部为铸铝材质,内部由电阻丝和云母片组成,热导率高,加热速度快且均匀。起始时充放电的SOC为100%,实验开始后同时启动加热板和充放电循环仪,电池发生热失控时立即停止加热和过充。

2 结果讨论

2.1过热、过充和电热耦合的热失控特性对比

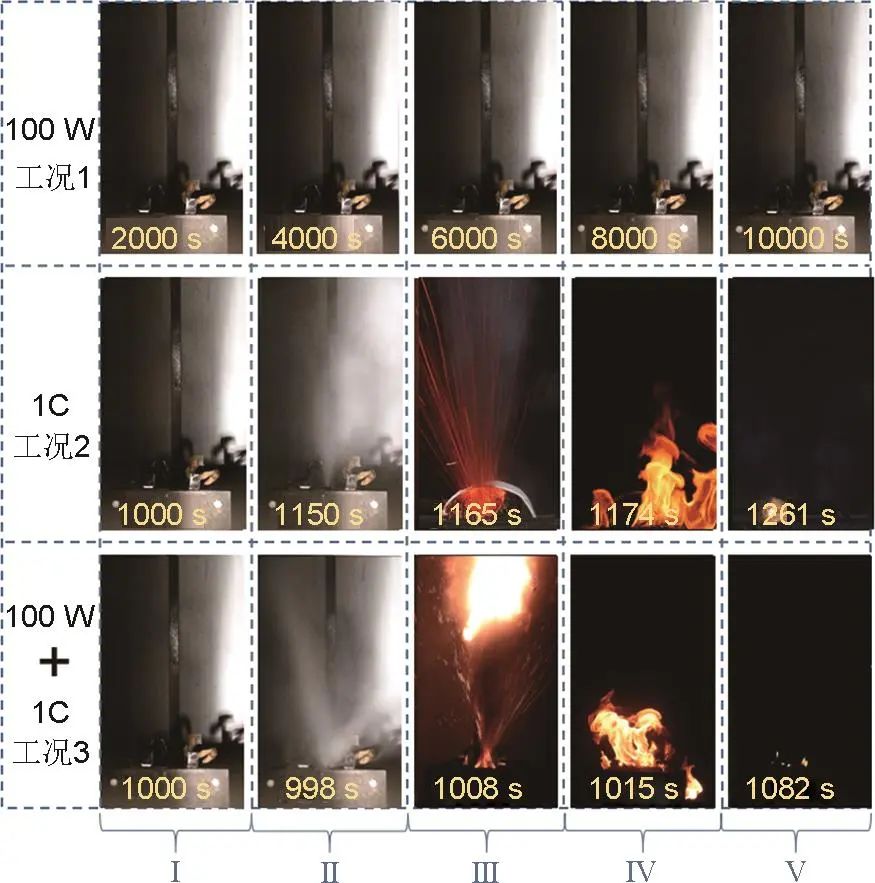

2.1.1 喷发行为比较

图2展示了直接过热、过充和电热耦合的热失控行为特征,根据开阀、热失控、稳定火焰和火焰熄灭这几个关键节点可以将过充和电热耦合热失控现象划分成五个阶段。I阶段为开阀之前,在过热或过充的作用下电池温度开始上升,副反应速率提高。阶段II中,副反应产生的气体累积,电池内部压力上升并导致开阀,工况2和工况3分别在1150 s和998 s时开阀,释放大量气体和电解液蒸气。工况2和工况3分别在1165 s和1008 s进入了阶段III的剧烈热失控阶段,电池顶部出现了剧烈的射流火焰,伴随大量火星溅射,但持续时间较短。阶段VI为稳定燃烧阶段,电池内部残留物质持续燃烧,这一阶段持续时间较长。第V阶段为电池反应逐渐终止期,电池火焰熄灭并逐渐冷却,热失控进程终止。总体来说,电热耦合和直接过充的热失控行为特征相似,但是进程更快,这是因为额外的热滥用条件使得更多的能量被传递到了电池内部,副反应的速率提高,热失控的触发时间缩短。值得注意的是,100 W直接过热工况下电池在10000 s内没有发生开阀,说明该加热功率对电池热失控的影响十分有限。

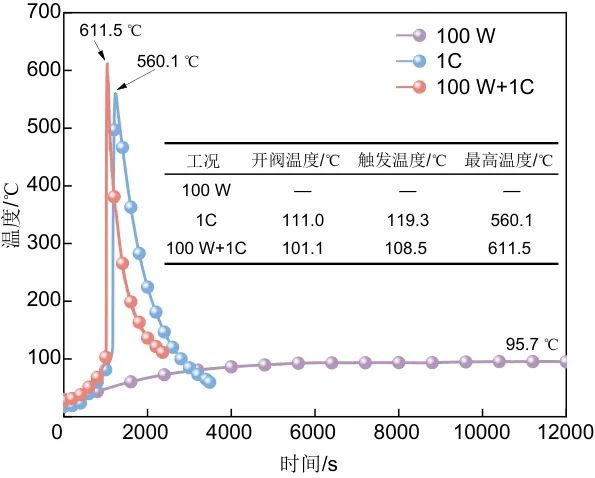

2.1.2 温度特性

图3比较了三种滥用条件下的热失控温度曲线,可以发现工况1的温度在100 W功率加热下缓慢上升,最后维持在95.7 ℃,未发生开阀。工况3的热失控触发温度为108.5 ℃,低于工况2的119.3 ℃,同时它的热失控触发时间较工况2提前了157 s,此外工况3热失控时的最高温度达到611.5 ℃,显著高于工况2的560.1 ℃。热失控的机制可以通过链式反应来解释,一旦在滥用条件下温度异常升高,副反应相继发生形成连锁反应,热-温-反应(HTR)环是链式反应发生的根本原因。100 W加热功率较低,结合环境散热影响,使电池内部温度无法维持链式反应,这导致了工况1始终无法发生热失控。在以1C倍率充电过程中,电池内阻值持续性增大,产生大量焦耳热,此外,高SOC也会导致正负极材料的热稳定性降低,热量积聚使HTR得以开始并且循环,当温度达到一定程度时隔膜熔化,造成严重的内短路,这是工况2发生热失控的原因。工况3在工况2的基础上增加了100 W外部加热,这使得电池内部热量积聚更快,从而导致电池热失控触发时间的提前和触发温度的降低。综上所述,电热耦合下的三元锂离子电池热失控风险比单一过充或者过热条件下更大。

2.1.3 电压特性

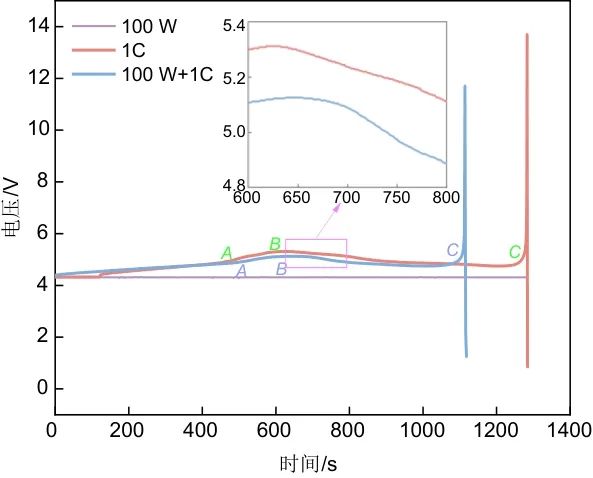

图4显示了三种工况下的电压变化,工况1的电压始终维持在4.32 V左右,而工况2和工况3的电压都经历了缓慢上升-快速上升-峰值平台-缓慢下降-突增骤降这五个阶段,电压出现缓慢上升阶段的原因是负极的容量有一定的冗余,允许锂离子继续嵌入负极;负极被锂离子饱和并且无法容纳额外的离子,导致了负极镀锂,镀锂层的积累导致负极电位发生负向偏移,从而导致电压快速升高;在点由于负极沉淀和锂离子耗尽之间的动态平衡,电压到达了一个保持恒定的平台期;随后,由于电解质与锂枝晶之间的副反应和正极活性材料的结构变化引起的锂消耗,电压产生了轻微下降;电池电压超过点时开始突增,电压突增是由于连续过度充电导致隔膜部分收缩和塌陷,工况2和3的波峰值分别为13.7 V和11.7 V。电压的快速升高伴随着内部副反应产生大量的不可逆热量,导致电池表面温度更显著地升高并加速副反应,这进一步导致了电池温度的升高。最后,由于电池隔膜的大面积收缩和崩溃,电池内部发生了大规模的内部短路,电压急剧下降,工况2和工况3下的电压从峰值分别骤降到1.25 V和0.84 V,大规模的内短路释放了大量的电池内能,最终导致了热失控的发生。

工况3的电压发生缓慢下降的时间为678 s,而工况2出现缓慢压降的时间为773 s左右,相比于单一过充,电热共同作用下电池内部副反应会在更低的SOC时发生,这证明热滥用条件加速了副反应进程,其提供的热量使得副反应提前获得所需的活化能从而加快了热失控进程,这也是电热耦合的热失控比直接过充更快发生的原因。

此外,电压变化的五个阶段实际上代表了电池过充引发热失控的过程,而电热耦合下的电压曲线相比直接过充,除触发热失控时电压骤降时间提前少许外,同样经历了与过充一致的电压变化五个阶段,这说明100 W+1C电热耦合下的热失控可能由过充作用主导。

2.2电热耦合下不同过充程度的热失控特性对比

2.2.1 喷发行为比较

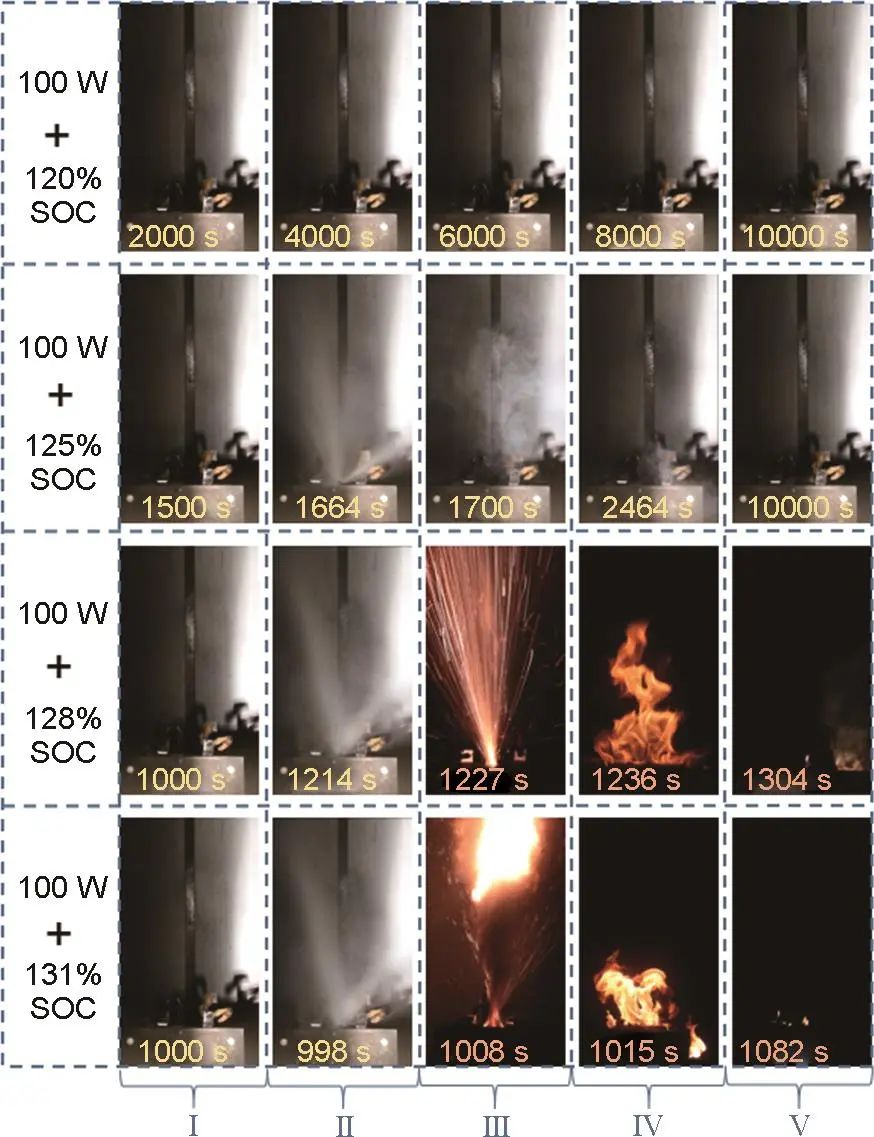

工况3的热失控SOC为131%,可以与工况4、5和6组合,研究不同过充程度对电热耦合下热失控特性的影响。图5展示了100 W加热功率下不同过充程度的电池热失控行为对比。可以发现,工况3的开阀时间比工况6和工况5分别快了216 s和666 s,而工况4全程没有发生开阀和热失控,这说明120%SOC的过充程度和100 W的加热功率对电池的影响相对有限,在自然散热的条件下无法实现维持链式反应的热量积累。总体来说,100 W加热功率耦合128%SOC和131%SOC的热失控行为特征相似,然而相比于128%SOC的情况,131%SOC的电池在阶段III中喷射火焰和高温固体颗粒的速度更快,强度也更为剧烈,喷出的物质更多,持续时间更短。这是因为高过充SOC使电池内部的能量增加,这导致了更剧烈的热失控现象。综上,电热耦合下电池在高过充SOC下的热失控进展更快,热失控和开阀的时间更早,且热失控现象更加剧烈。

2.2.2 温度特性

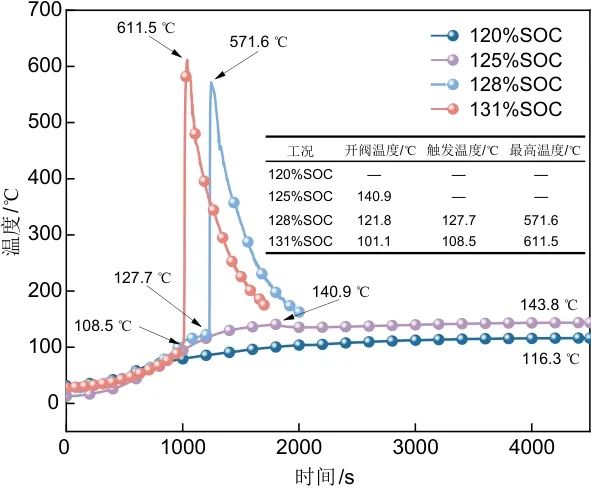

图6比较了100 W加热功率不同过充程度的温度曲线。工况4的温度变化呈现了温升加快-温升减慢-缓慢稳定三个阶段,当温度到达116.3 ℃时,环境散热与产热平衡,温度趋于稳定,最终没有发生热失控。工况3、工况5和工况6的前期温度曲线与工况1相似,工况5、工况6和工况3分别在140.9 ℃、121.8 ℃和101.1 ℃开阀,工况5的温度最后维持在了143.8 ℃,未发生热失控。工况3的热失控触发温度为108.5 ℃,低于工况6的127.7 ℃,同时其热失控最高温度也比工况6高了40 ℃。这可能是高过充SOC的电池热失控释放的能量更多,导致热失控最高温度提升;此外高SOC导致了正负极材料的反应性增加,热稳定性降低,致使热失控的触发温度降低。

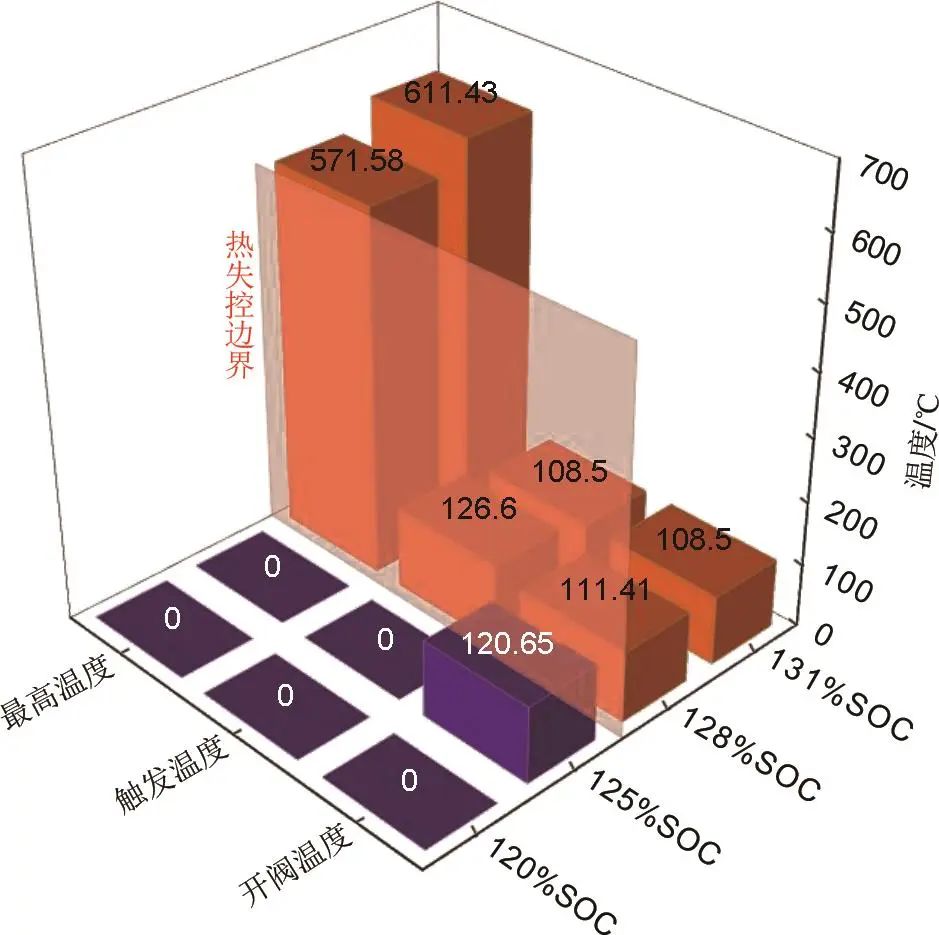

2.2.3 热失控边界的确定

通过上文中对100 W加热功率下不同过充程度的热失控行为和特征参数比较,得到了58 Ah三元锂离子电池的热失控边界图,如图7所示。可以发现,在固定加热功率下,电热耦合过充容量越多,电池开阀温度越低、热失控触发温度越低,热失控的最大温度越高,且根据过充容量的不同电池热失控行为也存在明显差异:电池在120%SOC和125%SOC下均未发生热失控,但前者未开阀而后者发生开阀排气行为,因此该电池在100 W+1C电热耦合条件下的开阀边界位于120%~125%SOC,即过充容量11.6~14.5 Ah之间;进一步地,当SOC上升至128%,电池即发生热失控,因此该电池热失控边界位于125%~128%SOC之间,即过充容量14.5~16.2 Ah之间。

2.3电热耦合下不同加热功率的热失控特性对比

2.3.1 喷发行为比较

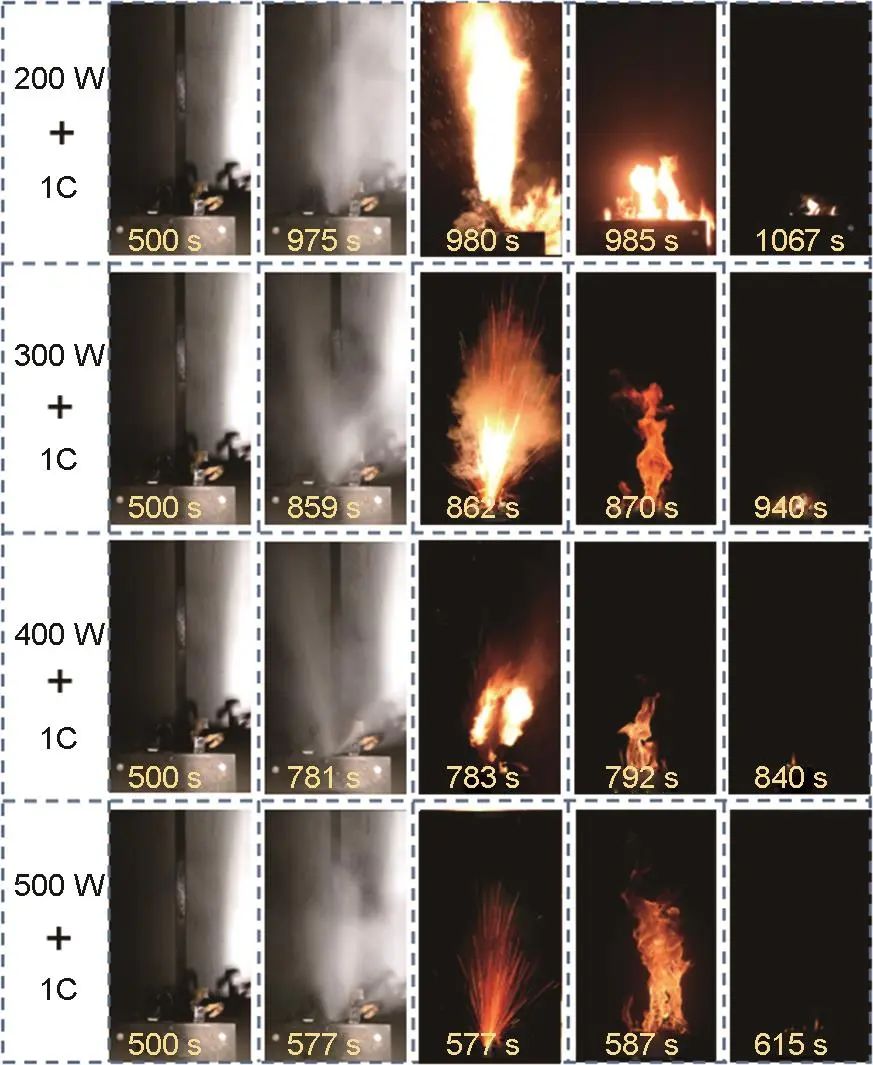

图8为1C倍率过充下不同加热功率的电池热失控行为对比。不同于过充程度对热失控行为存在显著影响,200 W及以上加热功率下电池均会发生开阀及热失控行为。四种工况的电池开阀时间分别为975 s、859 s、781 s和577 s,随后分别在985 s、870 s、792 s和587 s发生了热失控,加热功率越大,开阀和热失控的时间越短,这是因为更高的功率加快了热量累积,使电池更早达到了维持链式反应的温度。总体上看,在同一过充倍率条件时,低加热功率下电池热失控喷射火焰和高温固体颗粒喷射行为更剧烈,而高加热功率下电池热失控发展更快,热失控和开阀的时间更早。

2.3.2 温度特性

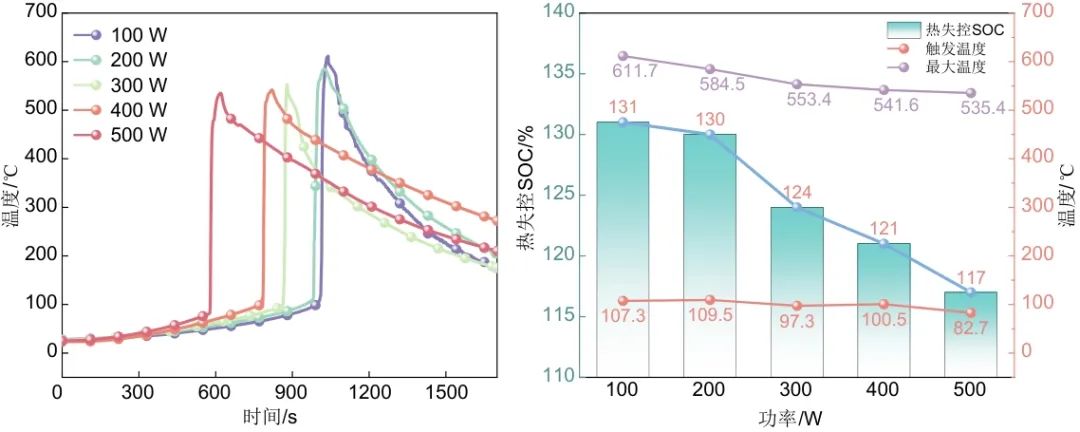

图9比较了不同加热功率下1C过充的温度曲线,并且对曲线中的一些关键参数进行了整理,可以发现,随着加热功率从100 W上升到500 W,热失控触发温度从107.3 ℃减小到了82.7 ℃,总体上呈下降趋势,同时热失控最高温度也从611.7 ℃降低到了535.4 ℃。加热功率越高,靠近加热板的电池芯层内部热量累积越快,引发了局部的热失控,此时热量还没有过多地传递到远离加热板的芯层,导致高加热功率下电池热失控触发温度降低;低加热功率下远离加热板的芯层比在较高加热功率下芯层预热得更好,它使电池内部的放热反应更加充分,而高加热功率下的电池会迅速发生热失控,导致没有足够的时间进行足够的放热反应来产生热能,并且随着电热耦合下加热功率的增加,电池充进的电量减少,电池内部有功能量下降,以上的这些原因造成了高加热功率下热失控最大温度的降低。

2.3.3 电压特性

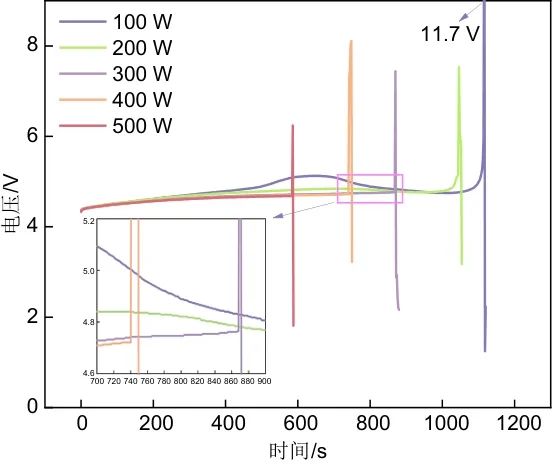

图10对比了不同加热功率下耦合1C倍率过充的电压变化图,可以发现,随着加热功率的增加,电池电压随之减小并且电压发生突变的时间明显提前。加热功率为100 W时,电压经历了缓慢上升-快速上升-峰值平台-缓慢下降-突增骤降五个阶段,200 W加热功率的电池电压虽然变化幅度不明显,但仍然可以看出其电压变化也经历了相同的五个阶段,这与2.1节中直接过充引发热失控的电压变化相似,证明在低加热功率时的电热耦合滥用下,电池内部发生了与直接过充类似的副反应,因此热失控过程以过充作用为主导。

相比与100 W和200 W的电压变化趋势,300 W、400 W和500 W加热功率下的电压并没有出现到达峰值平台后缓慢下降的阶段,在电压发生突变之前只经历了一段时间的缓慢上升。这表明当加热功率超过300 W时,电池内部副反应则由加热作用主导,在过充触发电池内部副反应之前,通过外部加热获得的热量即可引发电池内部一系列副反应,因此加热功率越高,电热耦合下过充作用对电池热失控的贡献越少。

3 结论

(1)相比于单一滥用条件,电热耦合滥用下的电池内部热量积聚更快,所以其热失控进展更快,热失控和开阀的时间更早,排气和喷射火阶段持续时间更短,并且拥有更低的热失控触发温度和更高的热失控最高温度,热失控危险程度显著提升。

(2)电热耦合滥用下高SOC的三元锂离子电池拥有更高的热失控风险,100W加热功率的电热耦合条件下的开阀和热失控的SOC边界分别在120%~125%SOC和125%~128%SOC之间,即过充容量11.6~14.5 Ah和14.5~16.2 Ah之间。

(3)在100 W和200 W加热功率下,电池电压变化与单一过充工况类似,证明低加热功率下电热耦合滥用中过充作用占主导;当加热功率大于300 W时则与单一过热类似,此时电热耦合中过热作用占主导。

(4)电热耦合下电池在高加热功率下的热失控进展更快,开阀和热失控的时间更早,但是在低加热功率下电池预热更好,充进的电量更多,其内部的放热反应更加充分,故其热失控程度更加剧烈,拥有更猛烈的喷发行为和更高的热失控最高温度。

第一作者:熊峰(2002—),男,硕士研究生,研究方向为锂离子电池热安全。

通讯作者:孔得朋,教授,研究方向为油气资源及新能源利用中的安全问题。

反馈举报

声明:以上信息仅代表发布者自身观点,并不代表本平台赞同其观点,也不代表本平台对其真实性负责。

大家都在看

广告

评论 0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明平台立场。全部评论

加载失败

总发布:8707粉丝:21

相关推荐

- 加载失败

浙江数控能源

- 加载失败

能源行业新闻

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

- 加载失败

浙江兴旺宝明通网络有限公司

- 加载失败

九天能源公司

- 加载失败

能源行业新闻

- 加载失败

浙江兴旺宝明通网络有限公司